新年を迎えると、「運試し」「今年の運勢」など、あちこちで「運」という言葉を目にします。初詣でおみくじを引いて一喜一憂している方々を見かけたことがありますが、私も以前は「運」を気にする1人でした。

子供の頃から逆境が続き、自分は運が悪いのだと思っていました。占いにすがり、手当たり次第本を読みあさったこともありました。「あなたの運命は」「運気を良くするには」などと具体的なことが書かれてあると、自分の進むべき道を示してもらったような気がして、安心して前向きな気持ちになれましたが、それは束の間のこと。逆境から抜け出すことはできず、私は運が悪いまま生きていくしかないのだと悶々としていました。

しかし、ヨーガとの出会いで私の人生は大きく変わりました。

運命を切り開く

自分の運命は自分で切り開いていくものです。

心次第で未来はどのようにでもなります。

『マハーヨーギーの真理のことば』第1章より

ヨーガでは、呼吸が制御されれば心も制御されると考えます。

私の場合は、まずアーサナをすることで呼吸が少しずつ深く落ち着いたものに変わり、それに伴い心が穏やかに安定した状態になり、冷静に自分を見つめられるようになりました。最初は漠然とした理解にとどまっていたヨーガの教えも、しっかり腑に落とすことができるようになりました。特に大きかったのは、自分を変えることができるのは自分だけだと気づいたことです。

運が悪いと決めつけているのは私自身。そうしたネガティブなことを思うのはやめよう。どう生きていくかは自分で決めることができるのだから。

そう思えたら、濃い霧の中を手探りで歩むような状態だったのが、霧は晴れて視界良好、軽やかに一歩を踏み出せるようになりました。

また、逆境と向き合い乗り越えていく力をつけることができました。

近くの公園では梅の花が咲き始めました

一足飛びにとはいかないけれど、日々実践をしていくことによって、他の誰でもなく自らの力で運命を切り開くことができる。

今、私は確信を持ってそう言えます。

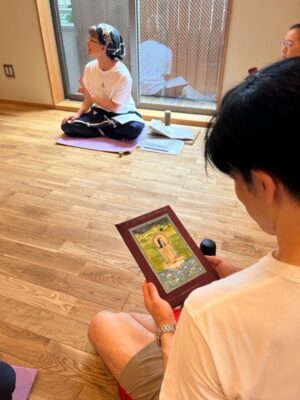

運命を切り開いた人、これから運命を切り開こうとしている人、みんな素晴らしい笑顔で

ハルシャニー

国分寺クラスに来られている皆さんも、ダヌル・アーサナに真剣に取り組まれています!

国分寺クラスに来られている皆さんも、ダヌル・アーサナに真剣に取り組まれています!