ダヌル・アーサナ(弓の形)は、その名の通り弓を模した形です。

横から見ると矢をつがえた弓のように見えます。

初めてクラスでダヌル・アーサナを行った時、あまりにきつくて息を吸うのも吐くのも大変で、この状態で形を保持するなんてとんでもない!と思いました。

毎日アーサナすることが習慣になっても自宅ではダヌル・アーサナは短い保持で戻しがちでしたが、クラスでは他の参加者の方々の集中力に助けられて、少しずつではありますが、長めに保持することができるように。

ただ、自分としては限界まで足を引き上げたところから、クラス担当者のサポートによりさらに足が引き上げられると、「無理無理無理無理!!」と心が悲鳴を上げることもしばしば。せっかく引き上げてもらったのに、段々下がっていく足。息を吐き切るようにとアドバイスをもらっても、形を保持することに必死で浅いままの呼吸。

ダヌル・アーサナ対する苦手意識が消えないまま月日が流れていきました。

しかし、ある時を境にその苦手意識がなくなったのです。

それは自宅でアーサナしていた時のこと。

次はダヌルかぁ…と毎回気が重くなることにうんざりして、もうこんなのは終わりにしたいと思いました。

ダヌル・アーサナはきつい苦しいというのは思い込みだから無視する!

他のアーサナで息を吐き切れることもあるのだから、ダヌルの時だってできるはず!

そう決めてから、ダヌル・アーサナへの取り組み方が変わりました。

しばらく経ったある日。いつも通り形を作り、限界まで足を引き上げ、できる限り息を長く吐き切るようにしていたら、「あれ?意外と苦しくないかも?」と初めての感覚に驚きました。

いつもより足を高く上げることができて、これまでよりは少し楽にその位置を保つことができて、足が上がったことで胸が広がり、深く吐き切れました。それだけでなく、自然に吸う息が入ってくるまでの間、一瞬時が止まったように感じました。深く吐き切るなんて苦しいと思っていたのに、むしろそちらの方が楽に感じることにも気付きました。

これを機にダヌル・アーサナをするのが少し楽しみになり、アーサナ全体を通してより丁寧に吐き切ることが習慣になりました。また、形を取ることで体がきついと感じても、その感覚に囚われずに実践できるようになったと思います。

そして、アーサナだけでなく日々の行為においても、避けてしまいがちなことに対してもあれこれ考えずにとりあえずやってみよう、と思えるようになっていきました。

二元性を超える

この世界は二元性の世界です。生理的に感じる暑い寒いというようなものから、心が思う好き嫌い、得手不得手、全ての事柄が対立的に二元性を持っていると思います。そして心はそれらの二元性の中で振り子のようにいつも動揺して、定まることを知りません。ヨーガを学んでいけば、世界の二元性という現象そのものは認めるのだけれども、結局それによって心が動揺してしまうことは防がなければならない、つまり二元性を克服しなければならないということが見つけられます。暑い寒いや、快適さや不快などもそうですが、やはり心が創り出す好き嫌い、好ましいもの好ましくないもの、そういう偏見を何より無くさなければいけないということになります。

アーサナが落ち着いてくると呼吸が落ち着いてきて、同時に心も落ち着いていきます。それは聖典や真理の言葉を理解する土壌ができていくということを意味します。

心が動いている間は動揺して止みませんが、心が静まってくれば、真理、真実という不動のものを感じる力が出てきます。アーサナは間接的かもしれないけれども、そういう心に与える影響をもって、二元性の克服を目的に挙げています。

『マハーヨーギーの真理のことば』より

私の苦手意識の克服に大きな影響を与えてくれたダヌル・アーサナ。

私と同じような方にとって、少しでも参考になれば幸いです。

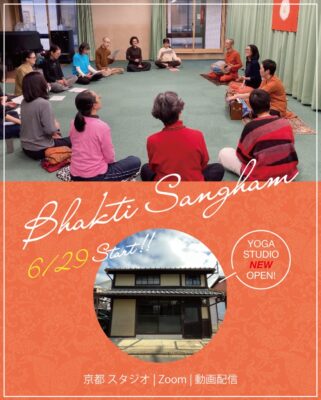

国分寺クラスに来られている皆さんも、ダヌル・アーサナに真剣に取り組まれています!

国分寺クラスに来られている皆さんも、ダヌル・アーサナに真剣に取り組まれています!

ハルシャニー