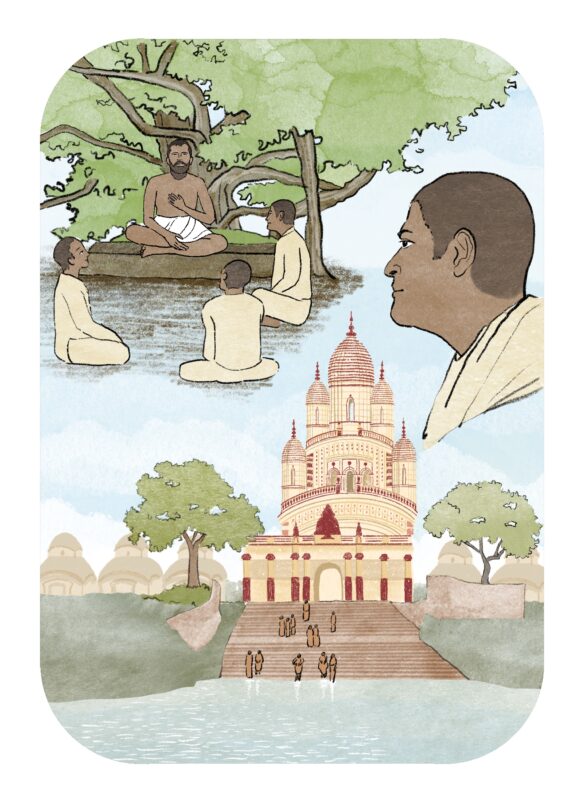

1886年、最愛の師シュリー・ラーマクリシュナ御入滅の後、ナレンドラ(後のヴィヴェーカーナンダ)と数人の若い弟子たちは、ボラノゴルに家を借りて共同生活を行ないました。

ある時全員でボラノゴルを離れてアントプルの村で数日を過ごしました。ヒンドゥ教の習わしに従って焚き火を囲んで瞑想をしていた時、頭上には星が瞬き、静寂を破るのははじける薪の音だけでした。ナレンドラは突然目を開くと、師の如き情熱をもって、キリストの生涯を兄弟弟子に語り始めました。「枕する場所」がなかったキリストのように生きることを説き、熱意に燃える彼らは、神と聖なる火を証人として出家を誓いました。

ボラノゴルに戻ると、食事を忘れて、瞑想、礼拝、研究、信仰の歌に没頭しました。各自が2枚の腰布を持っていましたが、他に外出時に必要な着物は皆が交代で着ました。様々な国の歴史や哲学体系を共に学び、議論して、疑問が生じた時には、師の教えという光に照らすことで解決されていきました。

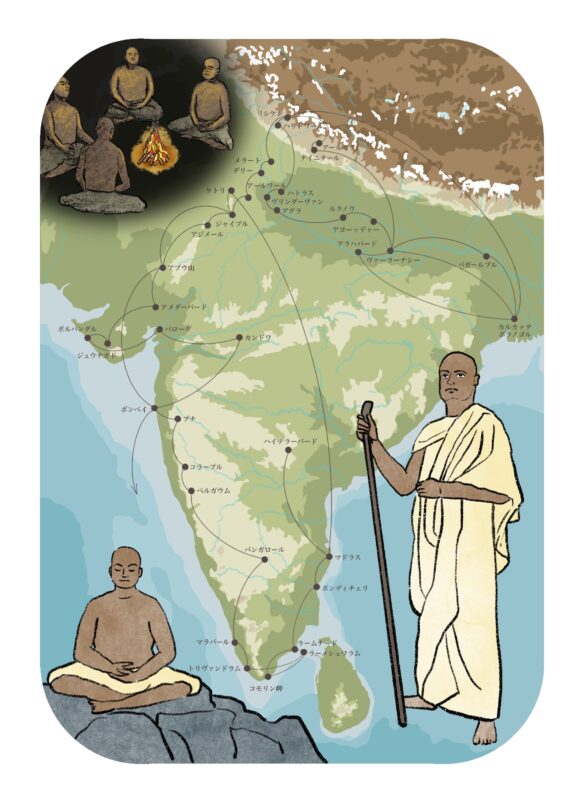

やがて彼らは、神への明け渡し、無執着、内なる沈着を身につけようと、杖と托鉢の椀以外は一切持たないサードゥの生活に焦がれ始めます。ナレンドラもまた、孤独の平安に浸ることを願っていました。他者に自分に頼らないこと教えると同時に、自分の内なる強さを試したいとも思いました。初期の放浪は、仲間に請われると戻らなくてはならなかったため一時的なものでしたが、ついに1890年、杖と椀だけを手にしたナレンドラは、名もなきものとして広大なインドに旅立ちました。

インドを遍歴する中で、ナレンドラはあらゆる人々と交わりました。統治者、地主、神職者、そしてそういった権力者の不徳な気まぐれの犠牲にされている大衆の惨状を知りました。インドの民衆が貧困を極めているのを目の当たりにして、人々の苦しみがナレンドラの繊細な心を痛めました。こうした状況にあって自分の義務とは何か?神と交流すべく隠遁すべきなのか?と何度も自問しました。しかし、その神は人間を通して現れることを確信し、神への奉仕はインドの人々をもって始めなければならないと感じていました。

ボラノゴルから始まり雪を頂いたヒマラヤを経て、インド最南端に至る旅の終わりにコモリン岬に辿り着いたナレンドラは、鮫が生息する海を泳いで小島に渡ると、岩の上に座りました。自分の目で見てきたことを思い出し、自分の義務を自問しました。苦行と自己抑制によって、偉大な霊性の力が蓄えられ、心は東洋と西洋の智慧に溢れていました。今こそこうした力のすべてを人の内なる神への奉仕のために使わねばならない、と結論しました。

しかしどのようになされるべきなのか? 岩の上で一人沈黙の思いに沈んでいたナレンドラにヴィジョンが示されます。それはアメリカの新大陸でした。人々の心が階級という重荷から自由な国、限りない可能性に恵まれた国。感受性の高いアメリカ人に、インド古代の智慧を授け、それと引き換えに科学技術の知識を母国に持ち帰ろう。アメリカでの伝道に成功すれば、インドの国威を西洋に高めるばかりでなく、自国の人々にも新しい自信が養われるだろう、と思いました。

来たるシカゴ宗教会議でインドを代表するように友人から熱心な要請を受けたことを思い出し、渡米を決めます。ボンベイからアメリカへ向けて出港したのは1893年、ヴィヴェーカーナンダは29歳でした。

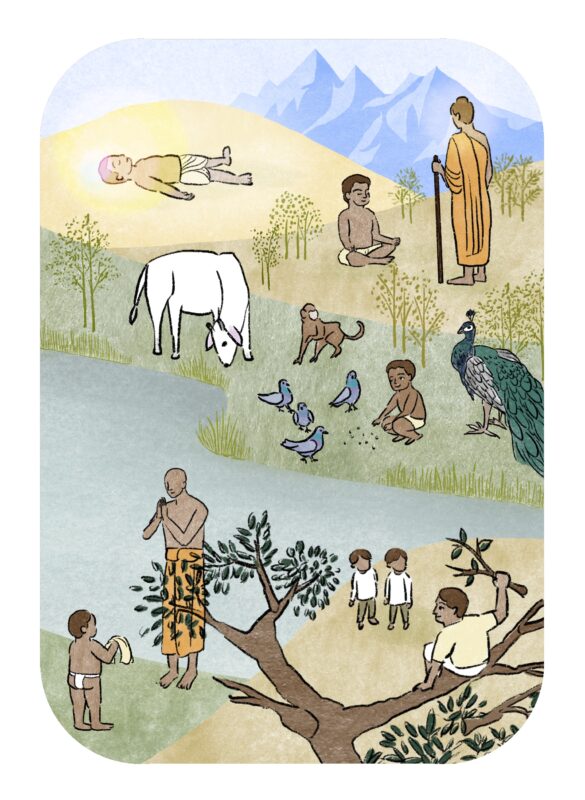

ヴィヴェーカーナンダが遍歴した路(みち)を辿ってみたいと思い、イラストに描きました。遍歴を通じてインドの現状を目の当たりにし、あらゆる人々と交わることで、ヴィヴェーカーナンダの心はインドと一つになったのだと感じました。インドの苦しみは彼自身の苦しみとなり、この後人々への救済と奉仕に人生を捧げられたのだと思います。

サルヴァーニー

昨日開催された春の祝祭「サナータナ・ダルマ アヴァターラー メーラー―神性示現大祭―」は、日本各地より、またオンラインではニューヨーク・台湾の仲間たちも集い、盛会のうちに終えることができました。

昨日開催された春の祝祭「サナータナ・ダルマ アヴァターラー メーラー―神性示現大祭―」は、日本各地より、またオンラインではニューヨーク・台湾の仲間たちも集い、盛会のうちに終えることができました。

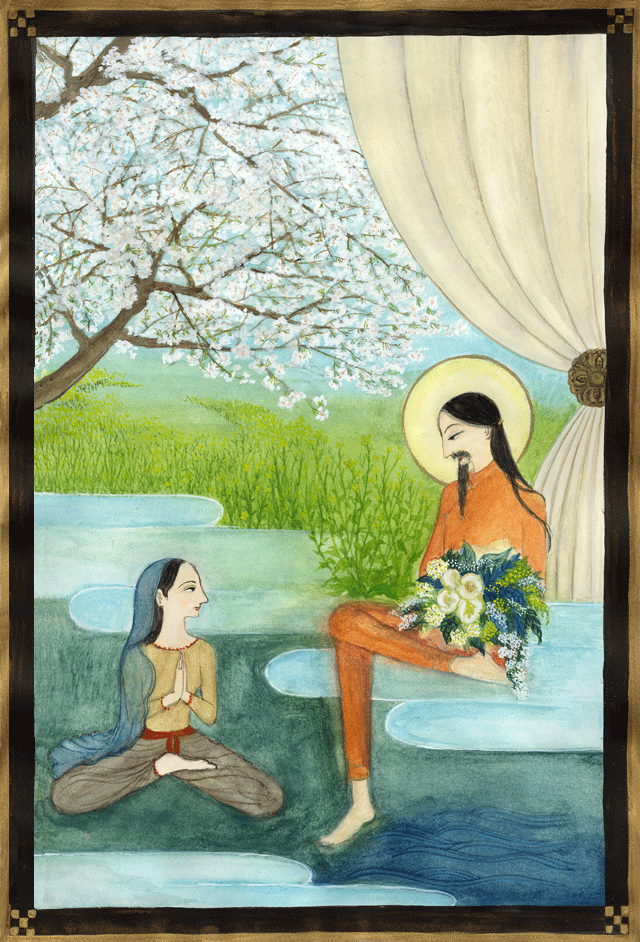

「桜の花がほころぶ頃に来ていただきたい」

「桜の花がほころぶ頃に来ていただきたい」

可愛く陽気な性格で、エネルギーに溢れていた子供の頃のヴィヴェーカーナンダ。

可愛く陽気な性格で、エネルギーに溢れていた子供の頃のヴィヴェーカーナンダ。