今回のブラヨーヘイは「六角堂」に行ってきました〜😎

この六角堂は、聖徳太子が587年に創建したと伝えられ、華道家元池坊が住職を務め、いけばな発祥の地としても知られています。

ところで皆さん、京都の地理上の中心地ってどこかご存知ですか?

「う〜ん、御所かな? いや、二条城?」と思うかもしれませんが、実はこの六角堂がその中心地なんです〜😲‼️

僕は京都に住んで15年目ですが、つい最近、師のヨギさんからこのことを教えていただき、知りました〜😁

六角堂の敷地内にある「へそ石」。六角堂が京都の中心とされたことから、体の中心であるへそになぞらえて「へそ石」と呼ばれています。

それで、この六角堂はその名が表しているように、本堂が六角の形をしています。

それは六根が清浄になり、角が取れて円満な悟りが成就するようにという願いが込められているそうです。

六根というのは眼・耳・鼻・舌・身・意――人間の五つの感覚器官と心のことですが、じゃあ、それらが浄化されるためには具体的にどういう実践をしていけばいいのかが、修行者としてはポイントになりますよね。

ヨーガの根本聖典『ヨーガ・スートラ』には、感覚器官を制御するプラティヤーハーラ(制感)が説かれています。

以前ヨギさんはこのプラティヤーハーラの実践で大切なこととして、「知足」の教え――真理を悟るために最低限度の物質や環境があれば足りている――それを基本としているとプラティヤーハーラも進めやすくなり、そして「徹底した識別」がプラティヤーハーラの最も大きな要素であると述べられました。

以下がその徹底した識別について説かれた内容です。

「徹底した識別によって感覚器官も行動様式も変化します。生活面における人間関係であれ、さまざまな状況の変化であれ、やはり何かに反応する、動揺してしまうということは、心の中にそれを受け取る要素があるということを意味しています……ヨーガの完成への熱情に一点集中されてくると、その他の世間的な物事に対しての識別が正しくされ、放棄されていきますから、反応する要因が無くなってしまうということになります」

このヨギさんのお言葉から、当たり前のことかもしれませんが、「悟りへの熱情」、それがプラティヤーハーラの実践はもちろんのこと、ヨーガ行者として最も大事な「中心」であると改めて感させられました。

僕は小さい頃からお菓子が大好きだったのですが、疲れたり嫌なことがあったりすると、お菓子を食べることで気を紛らわせることも多く、その行為が悪い習慣性になっていました。

ヨーガを始めた頃はやめたいけれどやめられないという状態、言い換えれば、舌と心が制御されていない不浄な状態でした……😓

そんな時、ヨギさんは次のように話されました。

「昔のヨーガ行者がそんなもの食べたと思うか? 悟るために、木の実や川の水で命をつないでいた。だからお菓子は必要ない」

当時はこの言葉の意味が理解できませんでしたが、今振り返ると、とても分かりやすく知足と識別、そして悟りへの熱情というヨーガの真髄について教えていただいていたんだなと感じました。

飯尾洋平

今回の「ブラヨーヘイ」は京都駅編――『瞑想専科』のお知らせです〜😎📢

今回の「ブラヨーヘイ」は京都駅編――『瞑想専科』のお知らせです〜😎📢

経験上、遠くのピンを狙うとガーターになることが多く、手前にあるこの印を狙うと、自然と真っ直ぐ投げられるんですね。

経験上、遠くのピンを狙うとガーターになることが多く、手前にあるこの印を狙うと、自然と真っ直ぐ投げられるんですね。

.jpg)

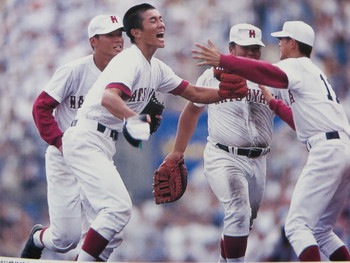

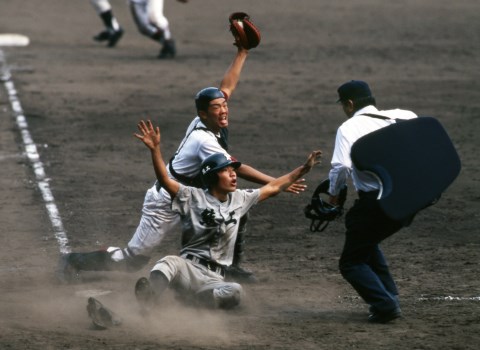

もう一つは、記憶に新しい1996年夏の大会での熊本工業戦。同点の10回裏、松山商業はワンアウト満塁の絶体絶命のピンチで、ライトに飛距離十分の犠牲フライが飛び、誰もが熊本工業のサヨナラ勝ちを確信した瞬間、代わったばかりのライト矢野選手が「これしかない」というバックホームをしてタッチアウト。そして次の延長11回に松山商業が勝ち越して優勝を決めました。この試合は今でも「奇跡のバックホーム」として語り継がれています。

もう一つは、記憶に新しい1996年夏の大会での熊本工業戦。同点の10回裏、松山商業はワンアウト満塁の絶体絶命のピンチで、ライトに飛距離十分の犠牲フライが飛び、誰もが熊本工業のサヨナラ勝ちを確信した瞬間、代わったばかりのライト矢野選手が「これしかない」というバックホームをしてタッチアウト。そして次の延長11回に松山商業が勝ち越して優勝を決めました。この試合は今でも「奇跡のバックホーム」として語り継がれています。