4月6日 第8回サナータナ・ダルマ アヴァターラ メーラー 神性示現大祭に参加しました!今年は、インドの聖者スワーミー・ヴィヴェーカーナンダの魂に迫っていく祝祭でした。

春の暖かな日差しがあふれる京都アスニーの会場には、等身大のヴィヴェーカーナンダのパネルが祭壇の横に設置されました。私は「ヴィヴェーカーナンダが会場に来ている!」と感じました。

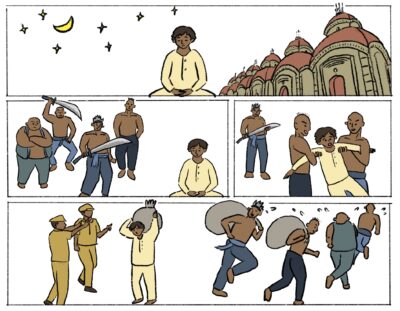

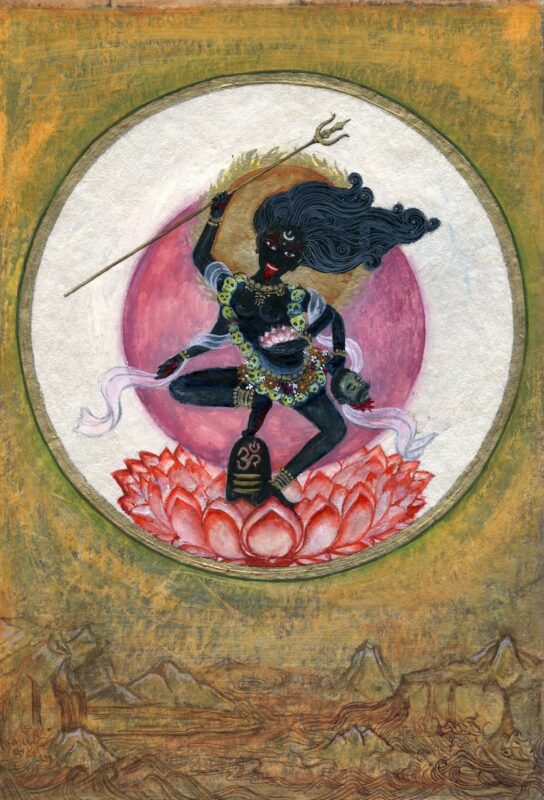

祝祭はプージャーから始まり、讃歌、祝辞、ショートメッセージ、映像の上映、聖劇などが奉納されました。第一部「師シュリー・ラーマクリシュナの導き」、第二部「衝動と覚悟」、第三部「サナータナ・ダルマの布教、そして後世へ」で進行しました。

台湾やニューヨークの兄弟弟子たちもオンラインで参加し、国を越えて心をひとつにして、皆でヴィヴェーカーナンダの生き様に触れ、その言葉に鼓舞されて、新たな一歩を踏み出せた一日でした。

祝祭の中で私は何度も感動しましたが、今も印象に残っているのは、ヴィヴェーカーナンダが「とても忙しく働き、すべてを人のために捧げていたこと」です。ヴィヴェーカーナンダの西洋での活動をまとめた映像が紹介されました。その中で、彼がアメリカ滞在中に講演を行なった数十カ所の都市を、地図上にマークしたシーンがありました。私はそれを見た時、ヴィヴェーカーナンダは寝る間もないほど忙しかっただろうなと気付きました。アメリカという異国の地で、様々な不自由もある中で、人々に真理を語り続けたこと。その裏には、辛抱強さや優しさがあったと思います。私は、仕事で悩んだとき、彼の講演の一部がまとめられた『カルマ・ヨーガ』にいつも勇気づけられています。この本の中で、「すべてを人のために捧げて働きなさい」と教えられていますが、ヴィヴェーカーナンダご自身が、本当にそのように働かれていたのだなと思いました。深く心を打たれ、この本がますます大切な一冊になりました。

そして何より、印象に残ったのは、祝祭のさまざまな場面で紹介された、ヴィヴェーカーナンダの力強い言葉の数々です。その中でも、ショート・メッセージの方が引用されていた次の言葉は特に私の心に深く響きました。

「弱さの治療薬とは、弱さについて考えることではなく、強さについて考えることだ。人には強さについて教えよ。それは既にわれわれの中にあるのだ。信じること、信じること、自分自身を信じること、神を信じること――これが偉大さの秘訣だ。……自分自身を信じ、自分自身への信仰に立脚して、強くあれ」

(『立ち上がれ目覚めよ – スワーミー・ヴィヴェーカーナンダのメッセージ』 15~16ページ)

この言葉は、私の内側に静かに突き刺さりました。これまで私は、自分に対してどれだけ信頼を持っていたのだろう。ヨーガを学び、「真理を求めている!」と言いながらも、どこかで言い訳を作って諦めていたのではないかと思いました。しかし、同時に、前向きな考えも浮かびました。「日々の行ないを正し、精進することで、自分自身をもっともっと信じることができる。強くなれる。自分自身の中にもきっと真理はあるはずだ!」と強く思えたのです。

祝祭の三部、「サナータナ・ダルマの布教、そして後世へ」の中で、とても力強く祝辞を述べるグルバイの言葉がありました。「今、失敗や成功だとしても、その判断さえも間違っているかもしれません。私が失敗しても、次の人がその失敗を学びとして、それでうまくいけば、それで成功です。一人ではただの失敗や不可能なことでも、みんなで力を合わせれば、目標に到達できる」「スワミジー(ヴィヴェーカーナンダ)からの仕事が今も進行中で、私たちは今も仕事をしています。彼からのバトンを受け取り、走っている最中です」とおっしゃっていました。その姿はまるでヴィヴェーカーナンダのようでした。私も、「まだヨーガを始めたばかりで、人に伝えるなんてできません」と言い訳せず、「自分も学んでいることを還元できるようにしていきたい!」と思いました。

今回の祝祭では、ヴィヴェーカーナンダの言葉に何度も勇気づけられました。なぜ彼はこれほどまでに人々を鼓舞し続けたのだろう、その原動力はどこにあったのだろうかと疑問に感じました。その疑問に対する答えを、司会者の方が教えてくださいました。それは、師シュリー・ラーマクリシュナの恩寵だということです。

恵まれたことに、私達にも尊敬する師シュリー・マハーヨーギーがいます。この春の祝祭を考案されたのは師です。師に教えていただいたヨーガをしっかりと体得し、できる限り多くの方々に伝えていきたいと思います。そのために、これからも精進してまいります。

聖劇では金森さんがヴィヴェーカーナンダを力強く演じられていました。「放棄せよ!放棄せよ!--あなた方は自由である!自由である!自由である!」という言葉は私の中に今も響いています。祝祭後にその金森さんと撮った一枚の写真は、私にとって大切な一生の思い出です。

レン