ECHO FROM THE CAVE: 126 PROJECT SAHASRARA(NYミッションブログ)より

2020年6月27日(ニューヨーク・シティー)

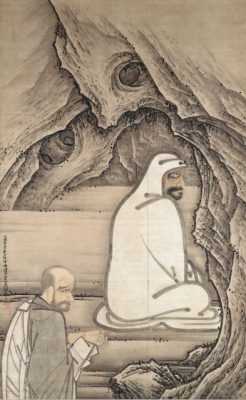

“ヨーガ的隠遁状態―クンバカです”

シュリー・マハーヨーギー

シュリー・マハーヨーギーが冬のご訪問後に日本にお戻りになられて程なく、世界的流行パンデミックという状況下、ニューヨークは休止期間に突入しました。ミッションのクラスも状況が落ち着くまで見合わされることになりました。2018年の秋より続けられてきたヨーガの教えや修行を深めるためのプログラム『行動を通して学ぶ会』(SIP: the Study in Practice group)についても同様です。

この休止期間に入る前までは、会のメンバーは一ヶ月に二度集まり学びを深める試みをしてきました。しかし、二つの小グループに分けて行われている一つのグループが、メンバーたち自らの意思によって自発的に、本来であればアーサナ・瞑想クラスのある日曜と水曜の晩に、つまり週二回オンラインで集い学び始めました。同じ頃、ニューヨーク・ミッションのディレクターであるアーナンダマーリーによる、「この期間を、シュリー・マハーヨーギーの教えをより深く捉え実践するポジティヴなものに。私のハートは皆とともにあります」というメッセージが皆に送られました。するともう一つのグループも同様に週に二回ビデオ電話を駆使して集い学び始めました。

ニューヨークのサンガとその状況を心配されたシュリー・マハーヨーギーからメッセージが届きます。

「いつ迄続くか分からないけど踏ん張るしかありません。

ヨーガ的隠遁状態―クンバカです。頑張ってください」

本当に、その時この状況がどれだけ続くことになるのか、また、今もこれからどれだけ続くのか分かりません。けれども、シュリー・マハーヨーギーのメッセージの中に書かれてある「クンバカ」は確実に大きな指針になりました。外出制限という状況は、非常に困難な時間ですが、私たちの内なるエネルギーが力を蓄え、自らの中に不屈の精神の確立が実るように、この制限された時間をクンバカとしてポジティヴな修行と捉えるかは私たち一人一人にかかっています。

まぎれもなく、多かれ少なかれ孤立化した状況の中で、SIPは週に二度の集まりになり、頻度が急激に変化したことによってグループは、ヨーガにおいて最も大切な部分であって最も困難な仕事でもある、心の内部への取り組みが強化されていきました。

SIPが始まった時2018年の八月の終わりに、シュリー・マハーヨーギーはサンガに隠喩を使って次のようなメッセージを下さいました:

「肝心なここの部分が皆欠けている。ある男が真理の話を聞いて、真理の向こう岸に渡りたいと思った——ヨーガやスピリチュアルなことに関心を持った段階。ボートで漕ぎ出そうとして、オールを一所懸命一晩中漕いだ。夜が明けて、周囲を見ると、元の世界のままだった。男は、ボートを繋いでいる綱を外していなかったのである——ちょうどこの有様が起こりがちな間違い、あるいは失敗である。ボートを漕ぎ出すという—真理を学び修行をする—前に綱を外しておくべきである。やはりこの根本をしっかりとマスターしなければ一向に先に進まない」

そしてシュリー・マハーヨーギーは、私たちが行わなければならない作業はそれらの綱を見つけ、綱を外さなければいけない、と説明されました。

外の世界からの刺激が制限される状況において、この一貫して内面に集中するという集中的な時間は、私たちを真剣にその作業に向き合わせました。

以下の文章は、心の悪循環に苦闘していたひとりの修行者が、突然一瞬の真の光を垣間見た証です。それは本当に祝福された経験です。長年私たちはその悪循環を目撃していましたが、彼は厚い雲に覆われながらも、なんとか諦めずに歩んでいました。この文章は、自分が進歩しているのか否かを自分自身で判断することは必ずしもできないけれども、諦めずに離れることなく進んでいけば、最終的に私たちは真の光を見ることができるということを明白に証明するものです。

*

『私は知ってる』が障害物である!

この数週間先輩弟子から、何のために生きているのか、この人生の中で何をしたいのかについて深く考えるようにという宿題を与えられていました。数日間それについて考えた後、答えを見つけることを立ち阻んでいる障害が表面化してきて観ることができないか、自分の心をただ観察することにしました。

週末、山に住む友人に会いに行こうと誘われました。出発一日前、訪問している間に宿題への集中を失ってしまうのではないかと不安になったので、私は意識であり、体ではない、他の皆も同様だ、という教えを常に思い起こすように努力してみることにしました。

到着すると直ぐ、この数カ月間ほとんど人と接せずに家で過ごしたために、多くの雑談をしようとする自分の強い衝動的欲求に気付きました。そこで私は、会話には関わっても、同時にこの訪問の中での自分の目標を忘れないようにすることにしました。

その晩遅くに火を囲んで座っている時、友人の一人と、お互いが参加した昨年夏のあるサットサンガについての会話になりました。友人は、そのサットサンガの中でのある人物の振る舞いについて、彼女の意見を話しました。彼女が話し続ける中で、「その人物を自分は知っているけれど、あなたは実際何も知らないではないか」という自分の心の強い反応と、彼女の考え方を変えさせるために何かを発言しなければならない強い必要性を感じていました。それで何かを言おうとし、彼女の意見が間違っていて何がどうでどうだったのかを自分は知っているんだと強引に納得させようしましたが、そうすればするほど、彼女は自身の視点を変えることなく同じことを繰り返すばかりでした。自分の心の反応はあまりにも激しく、実のところ自分の反応自体に嫌気がさしていました。その時点で、その自分の激しい反応を何とかしたくなり、話し続けることをやめて自分自身に問いました。「何がそんなに気に障っているのか。」すると突然、問題は心の中にあること、自分が一番よく知っていると思っていること、自分の思いが正しく彼女の思いは間違っていると思っていることこそが、問題であるということが分かり始めたのです。そのために自分は大いに苦しめられていたのです。サットサンガに参加したその人物について自分自身、真に知っているのかどうか、自分に問う外ないと感じました。自分の心を見てみると、自分は何も知らず、自分が正しいと断言などすることはできないと気付きました。それを認めて、彼女の話に真剣に耳を傾け始めると、彼女はその人物の振る舞いの何かに煩わされていることに気付きました。自分の中には「自分は知っている」「自分は正しい」という先入観があったため、その瞬間までそれが見えなかったのです。最終的には、サットサンガの中ではとても多くの事柄が話されたことに自分の意識が移り、そこにいた誰かがその日のサットサンガの中でシュリー・マハーヨーギーが与えてくださった教えを覚えていないだろうか、むしろそういった話の流れにならないかと思い始めました。それで、彼女にサットサンガの中で何か受け取ったものはないかと聞くと、彼女は少し考えてから、シュリー・マハーヨーギーが話された一つの教えについて話し始め、その途端それまでのエネルギーが一気に変わり、会話の方向がくるりと完全に向きを変えたのです。

その後即座に、この週末友人を訪問するにあたっての自分の目標を思い出し、できるだけ静かにして真の意識だけを考え、他人も同じその真の意識であるということにだけ集中するよう試みました。すると、自分が何を望んでいるのか、何のために生きたいのか、少しでもそれを理解することを制止しているものの一つは、自分が持っている人生やヨーガをも含む様々な事柄に対する「自分は知っている」「自分は正しい」という先入観であることに気付きました。それを原因として、自分のでしゃばりで強引な傾向や、ある話題や題目に対して狂信的になりやすい傾向が現れるのです。また、多分この姿勢に覆い尽くされているために、日常の中で明らかにされる事柄に自分が気付くことができないのです。

そうこうする内に彼女は他の誰かと話を始め、彼らの会話が聞こえて来ました。自分の心がまた直ぐに同じ傾向とともに自分の言い分の正しさを見せつけようとすることに気が付き、今度は自分の思いを純粋意識に、そして彼らの本質を純粋意識として集中し続けました。その時、何かが起こりました——突如として、言う必要はない、変える必要はない、この意識だけが心や体や友人たちを使ってただ遊んでいるだけだ、という思いに圧倒された明快な瞬間が訪れたのです。純真な子供たちが遊んでいて、すべての創造物も同様であり、達成すべくものはなく、自分たち皆自分のペースで真理の実現に向かって動いていて、誰かがより理解していようが理解していまいがそこには高低はないということを知ったのです。私たちの心は異なる、だからこれからは真に皆を理解できるように、自分の目の前にいる人を理解しようと努めなければならないのです。

今、その夜に自分の人生の目的を見つけたと確信をもって言うことはできませんが、その自由を体験した瞬間をその時に感じた周りの人たちとの親密さと共に、もっと頻繁に体験したいと思っています。そしてまた、そのほんの僅かな明瞭な瞬間の体験は、シュリー・マハーヨーギーに出会ったからであり、シュリー・マハーヨーギーのご指導の下でヨーガの教えを理解し修行しようとしたから起きたということも認めなければなりません。この事実は、自分の思いと行動をできるだけ頻繁に教えを基としたものにすれば、よりこのような体験をしていくこととなり、願わくば、いつの日にか、一(ひとつ)であるという感覚が自分の心を永遠に占めるであろうということをより確信させました。

シュリー・マハーヨーギー、本当にありがとうございます!

エーカーンタ 2020年6月

*

興味深いことに、この証言は、正にクンバカの一つの結果が現れた例であることに気づきました。

外出制限が始まった時、エーカーンタはその影響を受けて仕事を失いました。同じ頃、肉体的な怪我のために、絶対に必要なこと以外は体を使うことが許されない状況となりました。実際、横になっているか、ほんの短い間歩くこと以外体を使うことが困難な状況でした。その上、外出制限による孤立した状態は、ルームメイトがほとんど家を留守にしていたり、ほとんどの友人たちが郊外で過ごしたりと、さらに拍車がかかりました。体の状態が改善し始め、彼は少し体を使うことができるようになったのですが、するとそこで直ぐにまた怪我をして追い討ちを受けました。本当に、耐え続けることは非常に困難だったに違いありません。

振り返れば、もしくは、別の角度からみるならば、まるでそれは、何かの理由があって、エーカーンタは実に全ての外的条件が完全に通常ではない、「どこにも逃げ場所のない」強烈な制限の形に然るべくして押し込められていたかのようです。それでも、彼はSIPの集いに参加し続け、彼自身の心がこれらの状況に苦しんでいたにもかかわらず、耐えたのです。

友人たちを訪ねこの緊迫した状態から一時的に解き放された時、真理の片鱗を体験しました。あたかも彼が経験したこれら全ての状態は、シュリー・マハーヨーギーの恩寵として与えられたかのように。

ある意味、エーカーンタが経験していったことは、シュリー・マハーヨーギーが教えられるアーサナの修練にとてもよく似ています、むしろ、アーサナを通して起こり得ることが、自宅隔離中の「クンバカ」によって起こり得る具体的な現れとして象徴的に明かされたのです。シュリー・マハーヨーギーが教えられるアーサナの修練には、アーサナとシャヴァーサナ(屍のポーズ)が組み合わされて配置されています。それぞれのアーサナを行なっている間は、強烈な制御と集中状態が作られしばらくの間維持され、そしてシャヴァーサナが続き、それによってその状態とは反対の状態が訪れます、完全に解放するリラックスした状態です。シュリー・マハーヨーギーは、シャヴァーサナは重要なアーサナであると教えられています。シャヴァーサナの役割は、正しく理解されていないかもしれませんが、この例からもアーサナとシャヴァーサナが正しく行われると、それは心をサットヴァ(純粋)な状態に導き、それが最も小さな空間であったとしても、心に穴を空け、その空間に真理が顕れるということも見て取れると思います。

毎日のアーサナの修練は、私たちが日々の生活を送る準備をする訓練です。アーサナの修練の最中に私たちがよく直面する事柄は、日々の暮らしの中で直面する内容と同じです——日々の暮らしではより大きく長くそれが続いたとしても。アーサナを保持する中で耐える訓練をするならば、実際の生活の中で何か状況が生じたとしても、それから解放される状態が来るまで忍耐して、一貫して持続し続ける訓練を行使しなければなりません。それを行なうのであれば、真理のために心の中に空いた空間は、もしかするとヨーガマットの上で空いた空間よりももっともっと大きいものになるかもしれません。

私たちは、改めて畏敬の念で満たされずにおれません… なぜなら、これら全てがシュリー・マハーヨーギーの恩寵と、シュリー・マハーヨーギーが私たちに授けてくださる教えと修行に内在しているお導きの大きさを改めて示しているのです。

NYブログ編集部