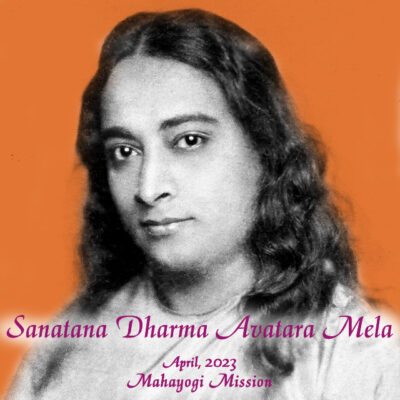

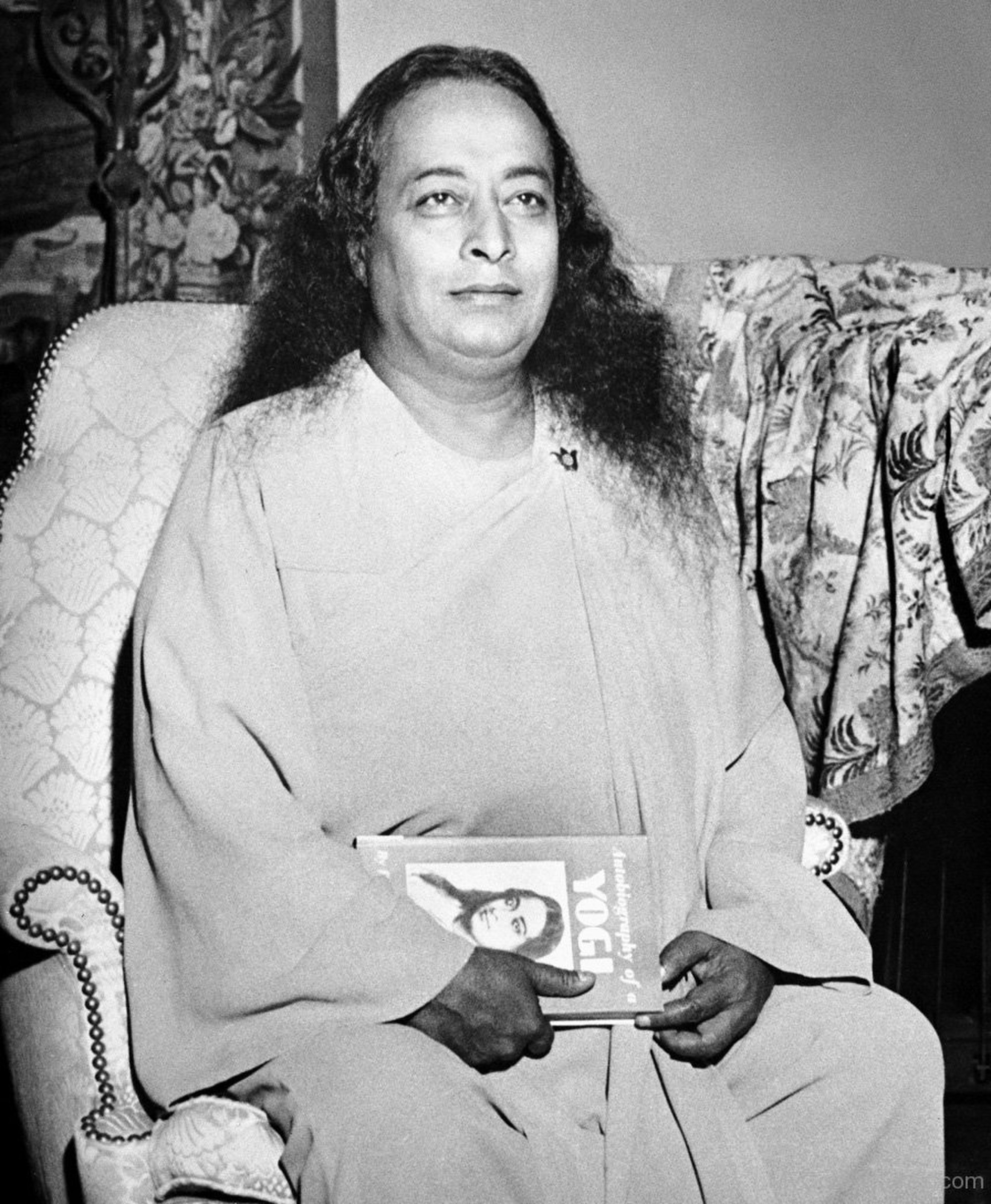

季節は巡り秋になりましたね。半年前が随分昔のようにも感じますが、今年の春の祝祭のテーマはパラマハンサ・ヨーガーナンダだったので、その期間『あるヨギの自叙伝』を読み込み、関連でブログ(『グルデーヴァ!』(尊い先生!)前編、後編、番外編)に書くためにも何度もヨーガーナンダに瞑想していました。そのためかそれ以降ヨーガーナンダには特別な親近感があり影響を受けてきました。 そこで今回は、ヨーガーナンダの一体何に自分が影響を受けているのかを考えてみようと思いました。

ヨーガーナンダがアメリカ行きを決意された時の心境について私は、師がおられたのに異国の地に行こうとよくぞ決心されたよなぁと思っていて、師と離れることに迷いや未練はなかったのか凄いなと感じていました。ラーマクリシュナの直弟子たちは、師の没後に布教されていますが、ヨーガーナンダの場合はまだ師がいらっしゃる時でした。

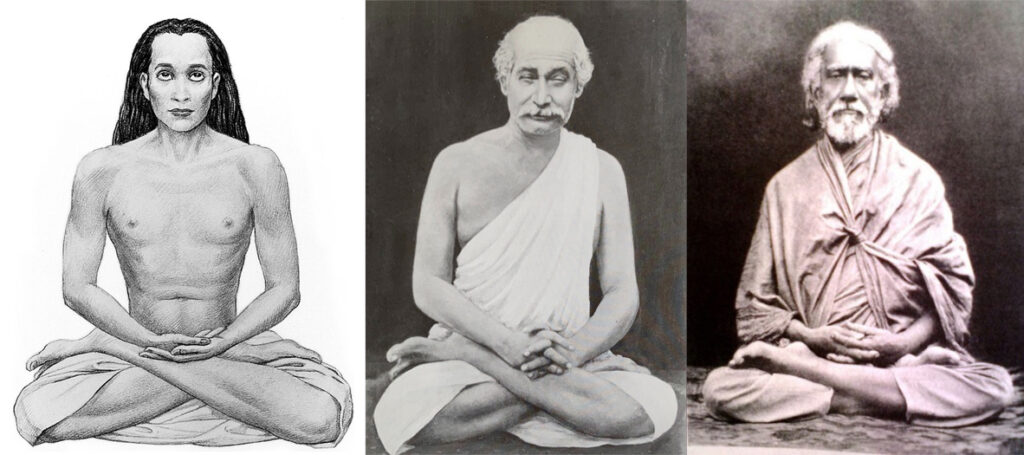

ヨーガーナンダはババジからの命で西洋にヨーガを布教するその使命を果たされた方だと今だから私たちは知っていますが、当時のヨーガーナンダ自身になって考えてみれば、師がいてくださり、またかねてからの夢であった子供たちを正しく教育するためのヨーガの学校を作り、そこで大きな働きをしている真っ最中です。いくらヴィジョンを見たからといって西洋に行くのは今ではなくまだ先だと思わなかったのか?そこで満足することなく、さらに一歩飛び出してアメリカに行こう!と、どうしてそのタイミングで突き進めたのか? 本の中には師と離れる不安はあまり書かれていませんが、とにかく相当な覚悟と決意で渡米されたことがその部分の記述に表れています。まるでブッダが道を求めて出家を決心し、苦行林に入っていかれる時のようなものを私は感じました。何の不自由もない暮らしをしていたのに出家して伝道されたブッダと似ているように思いました。

ヨーガーナンダはアメリカ行きのヴィジョンを与えられ師に相談にいき、師からは「すべてのドアがお前のために開かれている」「今をはずすと、機会は二度と来ない」と言われ決心します。そしてある朝に、神のみ声を聞くまでは、死ぬまでも祈りつづけようという鉄のような決意を固めて祈り始めます。

「西洋の近代的実利主義の霧の中に自分を見失うことのないように、神の助けと導きを求めたのである。私の心はアメリカ行きの決心はすでに着いていたが、いま一つ、神の直接の同意と励ましが欲しかったのである。私はむせび上げて来る声を押さえながら、祈りに祈った。だが、何の応えもなかった。私の祈りはしだいに熱烈さを加え、昼ごろにはついに頂点に達した。私の頭は苦悩でぐらぐらしてきた。もし、もう一度激情を爆発させて泣き叫んだら、脳が張り裂けてしまうのではないかと思われた」

脳が張り裂けてしまう・・・。その表現だけで、どれほど神を求めておられたかが伝わってきます。そしてそこに、神が応えてくださるという確信、信じる強烈な思いを感じます。必ず応えてくださると信じているからこそ、すべてを懸けて死ぬまでも祈り続けようと決意できると思います。それで応えが与えられないなら本当に死んでもいいと命と引き換えにする並々ならぬ思いです。だから、ババジが姿を現されたのだと思いました。

そんなふうにヨーガーナンダが、より神を信じ求めるようになっていったエピソードのうちの一つだと私が感じている、とても好きな章『大学の学位を受ける』があります。ヨーガーナンダの大学時代の日課は、朝9時半に自転車に乗って下宿から先生(スリ・ユクテスワ)の所へ行くことから始まったそうです。片手には下宿の庭で切ってきた数本の花を持ち、先生を訪ねます。先生はいつも機嫌よく迎えてくださり、そして昼食に誘ってくださり、ヨーガーナンダは喜んでごちそうになります。それからそのまま学校のことなど忘れてしまって何時間も先生の比類ない英知の言葉に耳を傾け、また時には僧院の仕事を手伝ったりして真夜中近くになり、しかたなく下宿に帰ったそうです。どうにかすると、先生との話に夢中になって、夜を明かしてしまうことさえあったとあります。

ただ先生に会いたくて、先生が喜んでくださる花を持って自転車に乗っていくその姿が浮かび、ヨーガーナンダの思いがすごく分かります。学校のことなんて忘れてしまうくらい先生の話が面白くて、聞き惚れてしまって、気付いたら夜中になっていたということも。あぁ、結局そういうことなんだよな、と思いました。

また、どうしてもヴィヴェーカーナンダの晩年の言葉・・・

「私はバンニャンの樹の下で師の素晴らしい言葉に耳を傾けて心を奪われていた少年に過ぎない。それが私の本性なのです」という声と重なってしまって胸が熱くなります。

結局、私たちはそうなのです。師に会いたくて、師の下に集まり、師の言葉に聞き惚れていた少年少女に過ぎない。それは永遠にそうだと思う。誤解を恐れずに言えば、本当はヨーガとか悟りとかそれ以前に、師の人となりに、ひどく惹かれてきたのだと思う。憧れた師が真正なヨーギーだった。師の生きざまがヨーガというものだった。だからヨーガを志した。師のあの声、あの優しい眼差し、あのお姿、笑顔。ただ会いたくて、それだけだったのだと思う。何を聞いても応えてくださる。それもただの答えじゃない。自分の芯の深いところで心底納得ができるものが与えられる。そのような存在と会ったからには、信じずにはいられなくなります。

私は、『あるヨギの自叙伝』を読んで、ヨーガーナンダが何を決めるにも、神、師との対話によって進めていかれたことを感じました。

「求めよさらば与えられん」と先輩弟子のサーナンダさんに言われたことがあるのですが、これは本当に真実だと思います。求めれば必ず与えられてきました。もし与えられない時は、自分の求め方、ドアの叩き方の問題(汗)。

そんな時は、ふと「あなたは真剣か?」と師の声が聞こえる気がします。ヨーガーナンダのように真剣に求めること、それを私はヨーガーナンダから教わりました。

私がヨーガーナンダから影響を受けていること、それは信じる心です。ヨーガーナンダに元からあった信仰心、信じる心をさらに強く育てられたのは師スリ・ユクテスワだと思います。神は必ず応えてくださる、そのことをスリ・ユクテスワは何度もヨーガーナンダに実体験を通して導き与えられました。『大学の学位を受ける』という章も、ぜひまたいつか読んでいただければと思います!

空は永遠!

グルデーヴァ!!!

※参考・引用『あるヨギの自叙伝』

ナリニー