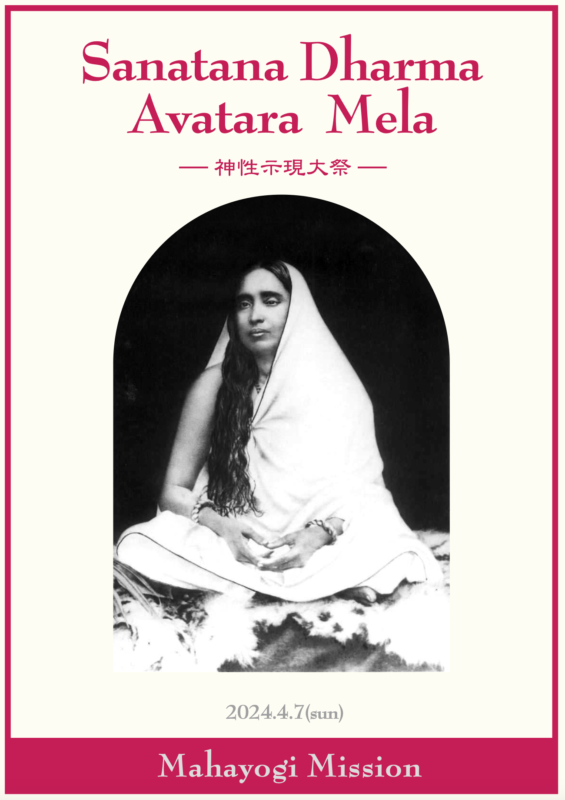

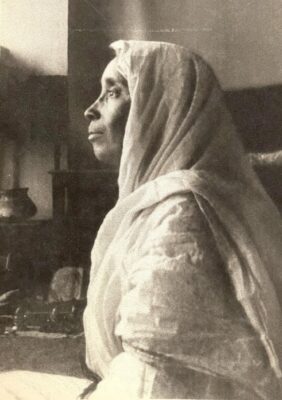

4月7日に行なわれた春の祝祭では、インドの聖女ホーリー・マザーことシュリー・サーラダー・デーヴィーに焦点を当てて、祝辞や映像、聖劇などを通じて色々な角度から彼女に迫っていきました。

その中のひとつで、ホーリー・マザーが生涯最良の時期だったとおっしゃった、ナハヴァトでの暮らしをご紹介しました。師であり夫であったシュリー・ラーマクリシュナの導きのもと、ナハヴァトで暮らした約10年間は、教えと喜びとユーモアが詰まったかけがえのない日々でした。祝祭では時間に限りがあったので厳選してご紹介しましたが、その内容に加えていくつかのエピソードをイラストと共にブログでもご紹介します。

ナハヴァト この建物の中央1階にマザーのお部屋がある

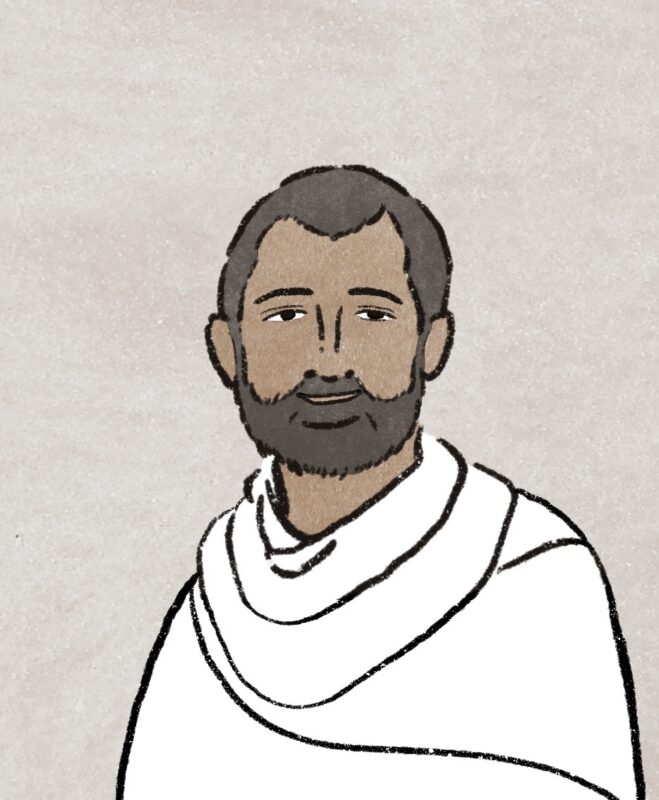

●シュリー・ラーマクリシュナはマザーの霊的修行を注意深く見守って、マザーが規則的に瞑想するように計らっておられました。朝3時、師はナハヴァトの扉のところまで行き、マザーと一緒に暮らしていた姪のラクシュミーに声をかけました。「起きるのだ。そして叔母さんを起こしておくれ、いつまで寝ているつもりだ。夜が明けるぞ。瞑想を始めなさい」

冬の間、マザーはラクシュミーをもう少し長く眠らせてやりたかったため返事をしませんでした。すると二人がまだ眠っていると思われた師は、時々扉の下に水を注いでからかわれました。マザーたちは寝床が濡れてしまわないように急いで起き上がらなければなりませんでした。こうしてラクシュミーは早起きの習慣を身につけました。

●ある朝、具合の悪かったマザーは3時に起きられませんでした。こうしたことが数日間続きました。これが心のトリックであることをすぐに理解したマザーは、いつもの時間通りに起きるよう自らに強いました。不動の意志と決意なくしては霊性の生活が成功できないことを、後にマザーは語られています。

●ナハヴァトと師のお部屋は20〜30メートルの距離でしたが、師の男性の弟子が増えてお側に仕えるようになってからは、マザーが給仕をしたりお側にいることが叶わないことがあり、時には2ヶ月もお会いできないこともありました。そういうときマザーはポーチの仕切りの小さな穴の後ろに何時間でもたたずんで師の歌声に耳を澄ませました。

そんなマザーの様子を知っておられたのでしょうか、法悦状態の中で、自室で信者たちと歌って踊られる時の師は、ナハヴァトに面している扉を開けっ放しにするようにと言われました。「この部屋は神への強烈な思いと愛に溢れているだろう。彼女がそれをみなければ、他にどうやって習えようか」

「師が歌われると、私はナハヴァトのすだれの陰にたたずんで、そのお声を何時間でも聞き続けたものでした。歌が終わると、合掌して師にお辞儀をしました。なんと喜びに満ちた日々を過ごしたものでしょう!昼も夜も引も切らず人々が押し寄せ、霊的なお話しは終わることがありませんでした」

●マザーはかなりの時間とエネルギーを料理に費やしました。中でも胃が弱かったため特別な食事が必要だった師に料理をして差し上げるという責任ある務めは、最も大きな喜びでした。師は皿に山盛りの料理を見ると消化不良を恐れて手をつけられないことがあったため、ご飯を小盛りにして押し固めたり、ミルクを煮詰めて少なく見えるようにしたり、師が栄養を摂れるように様々な工夫をされました。そのおかげもあって、師は健康を増進されました。

●師は、若い弟子たちの日々の習慣を厳しく見守っていて、怠惰になって翌日早朝の瞑想を怠ることのないよう、夜は食べ過ぎないようにと忠告しておられました。一方、彼らの食事を作っていたマザーは、彼らの健康に気を使い、充分に食べられるよう配慮しておられました。ある弟子が決められていたよりも2〜3枚余分にパンを食べていた時、師はその原因がマザーの母親らしい心配りにあることを知られました。師は、このようなことを今後は禁じると伝えましたが、マザーははっきりと言いました。

「パンを2〜3切れ多く食べただけで、なぜご心配なさるのです。私がここの子供たちの世話をしております。あの子たちを食べ物のことで責めて欲しくはありません」

師はこの言葉の背後にあるマザーの母としての感情を理解して、笑って済ませられたと言います。

●マザーは幼い頃から弟たちの世話をすること、貧しい者に食物を施すこと、そして後にはドッキネッショルで師の若い弟子たちの面倒を見ることなど、多くの方法で本質的に女性に見られる母性を体現されました。当時のヒンドゥー社会の背景もあり、マザーも時折子供を持つことを望まれました。ある日師はマザーの思いを読み取って言われました。

「なぜ思い悩むのだね。私が純金のように純粋な子供たちを残してあげよう。女たちが何百万回生まれ変わって祈りを捧げ、苦行を行なっても得難い子供たちを。世話を仕切れないほど大勢の者がお前を母と慕うだろう」

それでもマザーは「お母さん」という甘美な言葉を聞きたがりました。再び彼女の気持ちを読まれた師は、カルカッタから弟子たちが来ると、師の部屋に入る前にナハヴァトの前で立ち止まって、大声でこう言うようにといわれました。「お母さん、ただいま!」

マザーは瞑想や霊性の修行のために、日々の務めをおろそかにすることは決してありませんでした。そして仕事を口実に礼拝をなおざりにすることも決してありませんでした。

マザーのお部屋は3畳弱で窓もない場所でした。その様な窮屈な生活に耐えられる人はほとんどいませんでした。けれど、ガンガーや寺院の聖なる雰囲気、信者たちのための奉仕、師の世話をすること、そしてマザー自身の霊性の修行と体験が、マザーの心を肉体的苦痛に優るところに引き上げてくれました。ナハヴァトでのマザーの日々は、絶えざる活動と祈りの静寂に交互に満たされていたのです。

マザーのナハヴァトでの日々を思うと、心が聖なるもので満たされ、活力が湧いてきます。マザーを見習い、不動の決意と意思を持ち内面を充実させて、霊性の修行と日々の務め両方を果たしていけますように。

ジャイ シュリー・サーラダー・デーヴィー!

ジャイ シュリー・ラーマクリシュナ・パラマハンサ!

サルヴァーニー

京都の街並みにも桜の花があちこちに咲き始めました。

京都の街並みにも桜の花があちこちに咲き始めました。