3年ほど前、義父が難病と診断されました。

主治医から、治療方法はなく急に悪化して亡くなる可能性が高いと言われました。

義父は現役の頃は困難を抱える人たちが安心して暮らせる環境を整えるために働き、引退後は地域の人たちのために様々な活動をしていましたが、それらを他の人に引き継ぎ、闘病生活が始まりました。

私は師の教えを支えとして、自分にできることを精一杯やろうと努めました。

実に善き人の、たとえ悪しき人であっても、死に接するのは寂しいものです。

私たちの本性が永遠不死であるから、それを知っているからかもしれません。

病に苦しむ人、死に逝く人に奉仕することは最善です。

身近なあなた方の家族の場合においてもそのように尽くしなさい。

食べ物を口に運び、排泄をさせ、体を洗い、床擦れを防ぐため、時折体の向きを変えてあげねばなりません。

義父が外出が困難になってからは、義父の好物を差し入れ、季節の変化を感じられるように話をしました。毎回義父は嬉しそうで、義父が喜んでくれそうなことを考えるのが夫と私の習慣になりました。

急変を繰り返す度に義父の体力は低下、苦しそうな時間が増えていきました。定期的に鍼灸治療をしていたこともあり、義父の体が限界に近づいていることを痛感しました。それでも義父の気力は衰えず、一切弱音を吐くことなく力強く生き切り、旅立ちました。

義父の死が現実となり、苦しみから解放されて良かったという思い、よく頑張ってくれたことに対する感謝の思い、もっとできることがあったかもしれないという後悔の念、様々な感情が入り乱れました。

義父が生まれ育った多摩川流域の景色

義父が生まれ育った多摩川流域の景色

そんな中で迎えた義父の葬儀当日。

初七日の法要も併せて行われました。 僧侶の方が読経の前に、お経の意味を説明してくださいました。

初七日とは、故人が三途の川に辿り着く日。無事に三途の川を渡れるようにと祈るお経を唱えるが、お経の最後に大きな声を出すことに意味がある。

故人が家族など大切な人たちを残したまま逝くことに未練がある場合、それはこの世に対する執着となり、三途の川への旅立ちを妨げることになる。大きな声で喝を入れるように読経することで、故人をこの世へと繋ぎ止めるロープを断ち切り、彼岸、悟りの境地へ向かいやすくする。そして同時に、残された家族も故人への想いに区切りを付けやすくする。

僧侶の方の話に出てきたロープという言葉は、ヨーガを学ぶ中でも何度も見聞きします。

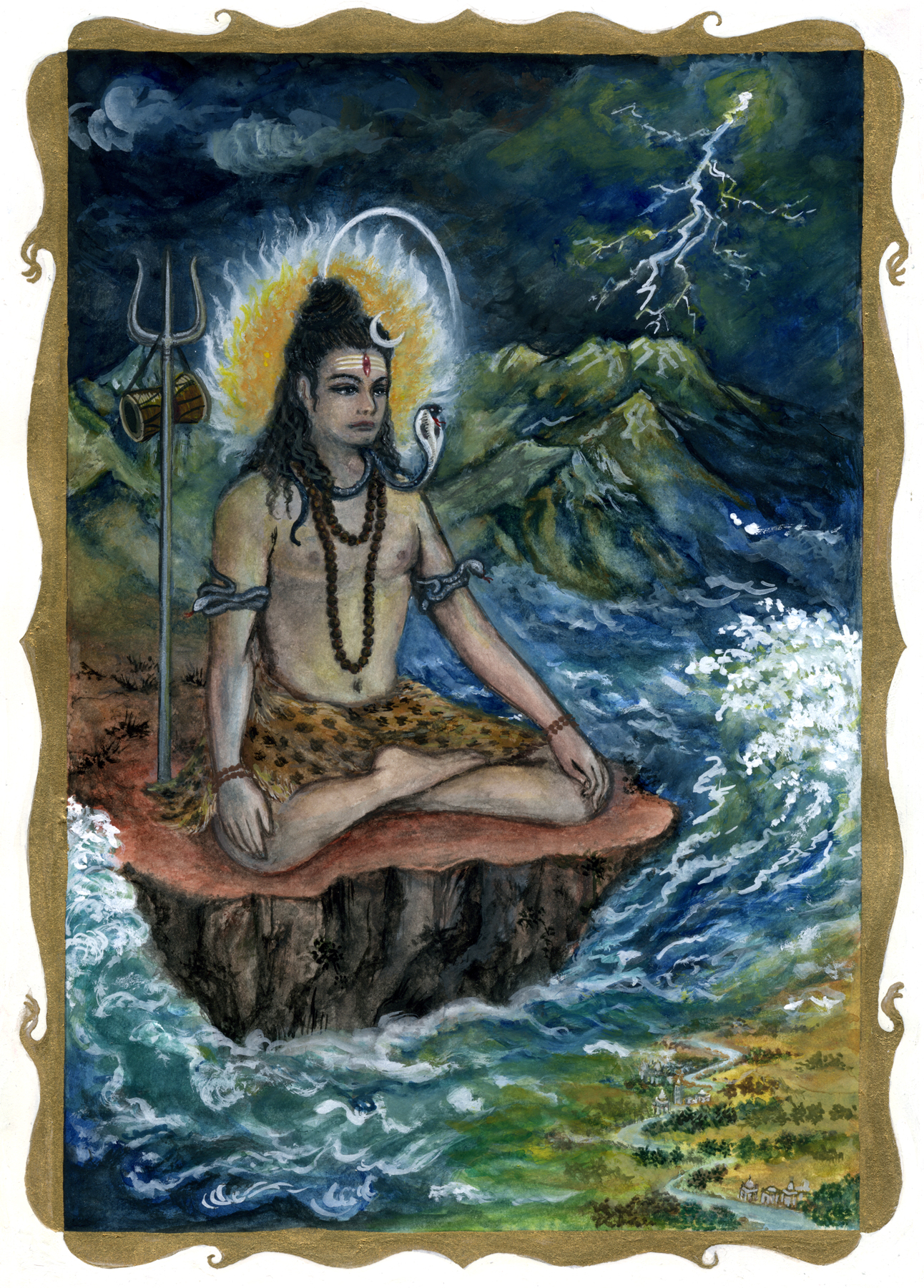

ヨーガの目的は、誰もの中にある本当の自分を実現すること。それは仏教でいう悟りの境地へと至ることと同じです。

本当の自分とは、生まれたことも死ぬこともない永遠の存在で、誰もの中にあります。

悟りの境地とは、本当の自分に目覚め、そこに留まることです。

私たちはこの世という此岸から、悟りの境地である彼岸へと、ボートを漕いで進んでいるような状態にあります。漕ぎ進んでいくためには、まずボートを此岸に繋いでいる「ロープ」を外す必要があります。

「ロープ」とは無知、煩悩、執着の象徴。

大切な人とずっと一緒にいたい、この幸せな状態が永遠に続いてほしい、と願うことは、執着にあたります。世界は常に移ろい変化するもの。どんなに大切な人であってもいつかは別れの時が訪れ、どんなに楽しい時間も無限に続くことはない。身体を持って生まれてきた以上、肉体は必ず終わりの時を迎えます。

肉体があってもなくても「本当の自分」は永遠に変わらず存在し続ける。それこそが真実で、それ以外のものを手放していくことが、「ロープ」を外すということになります。

義父との別れが辛く悲しいのは、限りある肉体が義父だと思っているから。それは真実ではありません。

生まれることも死ぬこともない本当の自分に向かいボートを漕ぎ進んだ暁には、永遠に自由で純粋そのものの存在として、共に在り続ける。

「善き人であっても悪い人であっても、その死に接すると寂しいと感じるのは、私たちの本性が永遠不死ということを知っているからかもしれない」

今私は、この教えに確かな希望を感じています。

それは、死に接して寂しいとか悲しいとか感じること自体が、私たち自身の中にある本当の自分が永遠の存在であると知っていることの証明だと思うからです。

いつかこの身体を私と思っている意識がなくなり、永遠の存在と一つになったのなら、外すべきロープもなくなる。それを目指し、ボートを漕ぎ進めたいと思います。

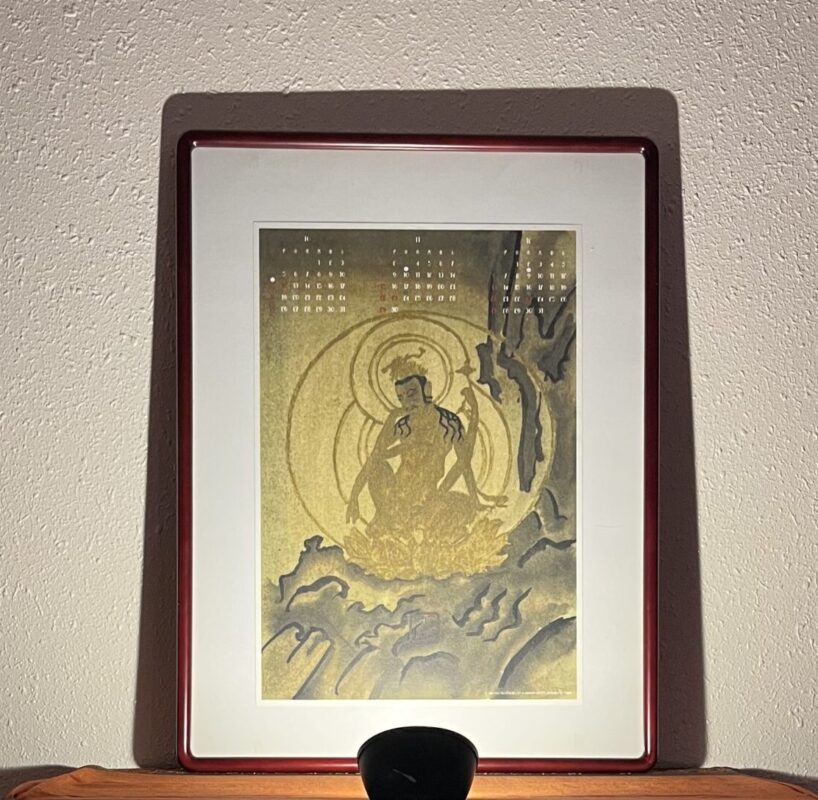

国分寺クラス会場の近くでは毎年蓮の花が咲きます。今年ももうすぐ咲きそうです。

国分寺クラス会場の近くでは毎年蓮の花が咲きます。今年ももうすぐ咲きそうです。

ハルシャニー

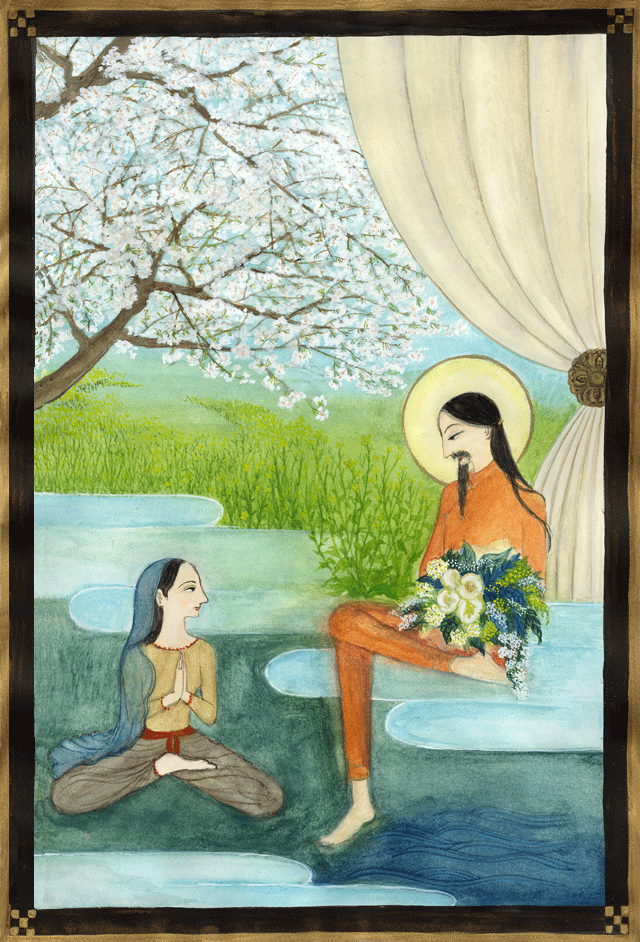

「桜の花がほころぶ頃に来ていただきたい」

「桜の花がほころぶ頃に来ていただきたい」