東京!今年すでに3回目。でも今回は研修で行くいつもとは違います。出来たてホヤホヤのあの東京牟尼草庵でお泊まりしました。まずは写真でその様子を楽しんでください☆

私の体を東京まで運んでくれたのは、これ。今年4月から南相馬⇔東京の直行バスが出たんです。今は試験的に一日一本ですけど、乗客が増えるようなら増便するそうです。片道休憩2回挟んで約5時間、3300円、平日はもっと安い!朝8時55分に出発~

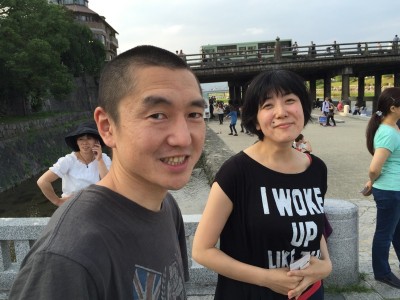

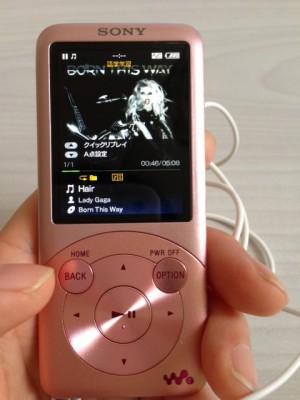

旅のお伴はこれ、音のいいwalkman。聴くのはもちろんキールタンと…世界の歌姫、レディーガガ❣私、実はガガの大ファンなんです。。。ふふっ大好き

東京到着は少し遅れ、バス停から駅まで思いのほか歩くので、結局13時30分から始まる高井戸のクラスはアーサナが終わった頃に到着。瞑想だけ皆さんとご一緒しました。

井之頭線に乗って5駅、吉祥寺で降り、井之頭公園をぶらぶら散歩しながら牟尼草庵に向かいます。

「ヨーギニーのいい笑顔♡♡♡ 広い広い井之頭公園。土曜日なので人が多い!若い女性グループが芝生でお弁当ランチしてたり、老夫婦でベンチに腰かけてたり、子供連れが大道芸見ていたり…老若男女、いろんな人がいろんなことして楽しんでいるのが面白い!外国のおっきな公園みたいでした」

「大の鳥好きの私。公園には野鳥もいた!動きが速すぎで道路と一体化した鳥さん」

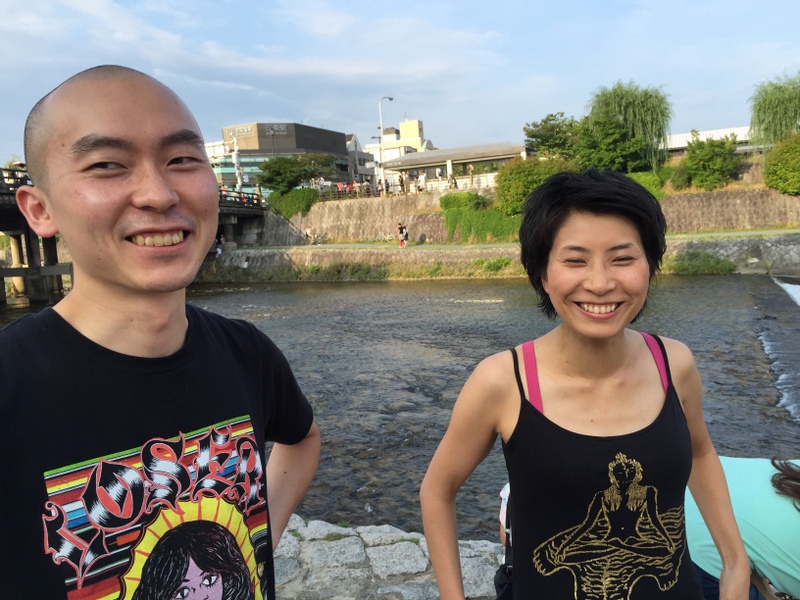

「一足先にクラスから牟尼草庵に戻って夕食を作ってくれていた純子さんと鈴木さん。お二人も牟尼草庵の住人です。ずっとキッチンで準備してくれてた…。ありがとう!」

「17畳の広いリビングで、今日は人数が多いので床に布を敷いてセッティング。テキパキと真剣に、でも楽しんで。今日はさまらさメニュー。春巻き、蒸し野菜、ソラマメごはん、おくらと春雨のお吸い物、ソラマメの皮の揚げたの。どれもプラーナたっぷり味付けもgood‼」

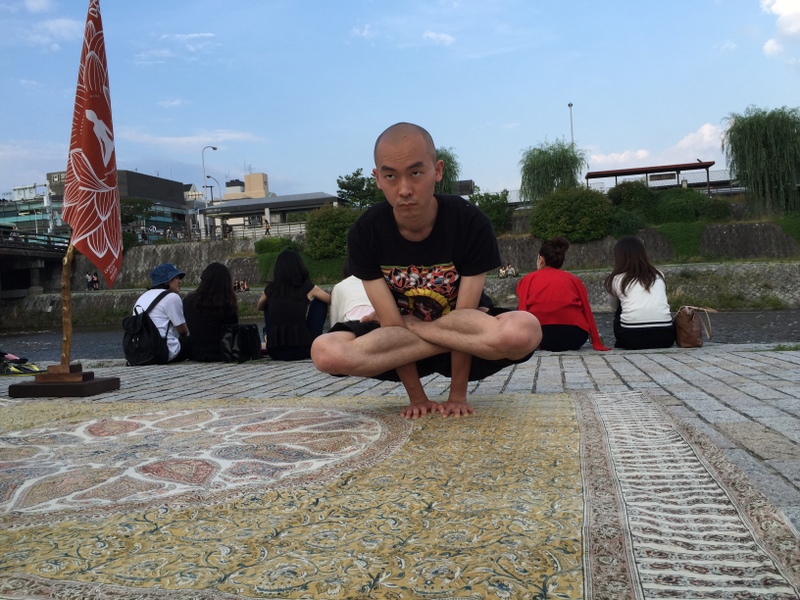

「昔の動画があるということでサナータナさんが出してきてくれて、みんなで見ることに。96年なので今から約20年前。映っているのは若かりし頃のサーナンダさんの逆立ちと、いつ見てもカッコいいヨギさんの足」

「際立つ腹筋を見せるサーナンダさんのナウリとツーショットで喜ぶ私」

「瞬く間に11時近くになり、みなさんを玄関まで見送ると、ヤモリのお客様。優しくホウキで外に誘導するサナータナさんと…

「横で戦闘態勢に入るジャヤデーヴィー」

「リビングでジャヤデーヴィーと布団に入って朝4時までお話。真剣な話をしたりしょーもないことしゃべったり、話が尽きない。」

「N.Y.から送られてきた噂のカーテン。朝陽を受け、美しく輝いています。さらに生きる意欲が湧いてくる!」

「まずはエネルギー補給から。今朝ホームベーカリーで焼けたばかりのパンとコーヒー、蒸し野菜とぎんちゃんのお母さん手作りのリンゴジャム、そして私のために買ってくれていた地域限定東京牛乳!濃くてなめらかです。ごちそうさまでした」

「ジャヤデーヴィーと東京見物へ。…といっても、どこに行くかさんざん検討したけど、イマイチ決まらないまま出発。まずは駅まで井之頭公園を通って。ジャヤデーヴィーが面白いものがあると紹介してくれたのが、これ。なんと開脚練習用の遊具(大人用ですって)」

「遊具を使って見事な開脚を見せるジャヤデーヴィー。でもこれ遊具いらんやろ」

「何とか片開脚で対抗する私」

「吉祥寺駅ビルのアトレに入っているアラビアン・ジェラートのお店。ものすごく美味しかった!!店員さんのアドバイスを聞きながら真剣に2種類を選ぶジャヤデーヴィー」

「お気に入りのジェラートを手に入れて喜びが頂点に達したジャヤデーヴィー」

ジェラート食べた後はウインドウショッピングしながら話をして、あれよあれよと言う間に時間が経ち、東京駅へ向かいました。時間ってこんなに早く過ぎ去るものなんですね。

そしてまたバスに乗り南相馬へ。

どうです?みなさん、楽しんでもらえましたか?…と言っても、これで終わったら単なる旅行記ですので、最後に私の感想を書きたいと思います。

牟尼草庵で20年前のジャヤンティやアシュラムでのアーサナクラスのDVDを見ました。昔も今も変わらないあの京都のアシュラムで、その時のグルバイは10人くらい。この広大な世界、宇宙から見たらほんの小さな空間にわずかな人が集まっていました。そこで祝辞を述べる弟子たち。サナータナさんは泣いて、何度も言葉に詰まり、グルを見つけた歓びを表そうとするけれど、なかなか話が進まない。その姿を見て、私は思いました。もし私がこの人たちと同じ時期にヨギさんに出会っていたら、自分のグルだと分かっただろうか。自分にとってこれほどまでにかけがえのない存在だと感じられただろうか。私たちはどれだけ多くの人が認めているとか、世間的な評価に振り回されて生きてきた。一人で判断したことなんかほとんどなかった。先輩グルバイたちにいっぱいヨギさんのことを教えてもらってその影響を受けたから私はヨギさんをグルだと感じたんじゃないかな。少なくともこの時の弟子たちはそんな世間的な評価には頼らず自分の足で歩き、自分でグルを見つけた。もちろん、ほとんどがグルの恩寵なんだろうけど。

最初はそんなことをブツブツと考えたけれど、次第にその泣きじゃくる人に引き込まれ、しばらく思考が停止しした後、ヨギさんのことを考え始めました。一生懸命祝辞を述べるサナータナさんに優しく微笑みかけるヨギさん。プラサードを楽しむヨギさん。一瞬一瞬に弟子への感謝と尊敬と歓びが表れていました。アーサナクラスの指導では、シャヴァアーサナの時でも真剣に途切れることのない集中で一人ひとりをご覧になっていたヨギさん。「愛はいつでも今を生きる」マザーテレサの言葉が目の前で証明されているのを感じていました。

どうやってグルをグルだと感じられたのか、そんな最初の問題は私の心から消え去り、あの泣きじゃくる人によって、私は自分の心が神を愛する思いの中に投げ込まれたような気がしました。そして思いました。きっとバクタの役割というのは、こういうものなんだと。神と誰かの間に道を作ってくれる人。あなたもこっちに来なさいよと心の扉を叩いてくれる人。翌朝このことをジャヤデーヴィーに話した時、彼女はこう言いまいした。バクティは人から人へと伝えられるんだと思う、人から人へと。

東京のミッションはまだスタートを切ったばかり。まだほとんどの人が知らない小さな空間だけれど、永遠と無限と普遍が存在するアシュラムに繋がる確実な道を、あの雑多な都会の中で築いていくことになるんだなあと感じていました。

ユクティー