皆さま、明けましておめでとうございます。

新春のお慶びを申し上げます。

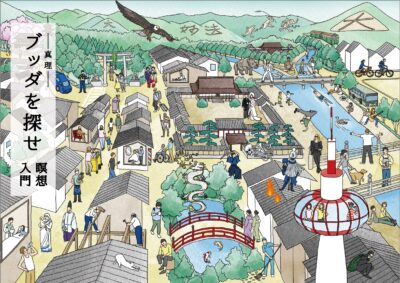

2025年のマハーヨーギー・ミッションのカレンダーの絵。師がNYの街で自転車に乗る姿を弟子のサルヴァーニーさんが作画しました。

2025年はマハーヨーギー・ミッション開設49周年であり、50周年に突入する前年になります。このメモリアル・イヤーに向かってより一層、真理のペダルを漕ぐべく、私たちは4月の祝祭でブッダの再来と称される19世紀インドの聖者スワーミー・ヴィヴェーカーナンダに迫っていきます。

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ(1863ー1902)は、師シュリー・ラーマクリシュナから薫陶を受けてニルヴィカルパ・サマーディ(無分別三昧)を体験した後、インド全土を遊行中に民衆の貧困の惨状を目の当たりにして胸が張り裂けます。そして自国にパンーー科学・物質を持ち帰るべく西洋に単身渡ってヨーガを布教し、帰国後は兄弟弟子の結束や僧院の建設など、人類への奉仕にその身を捧げた「行動する魂」でした。

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ

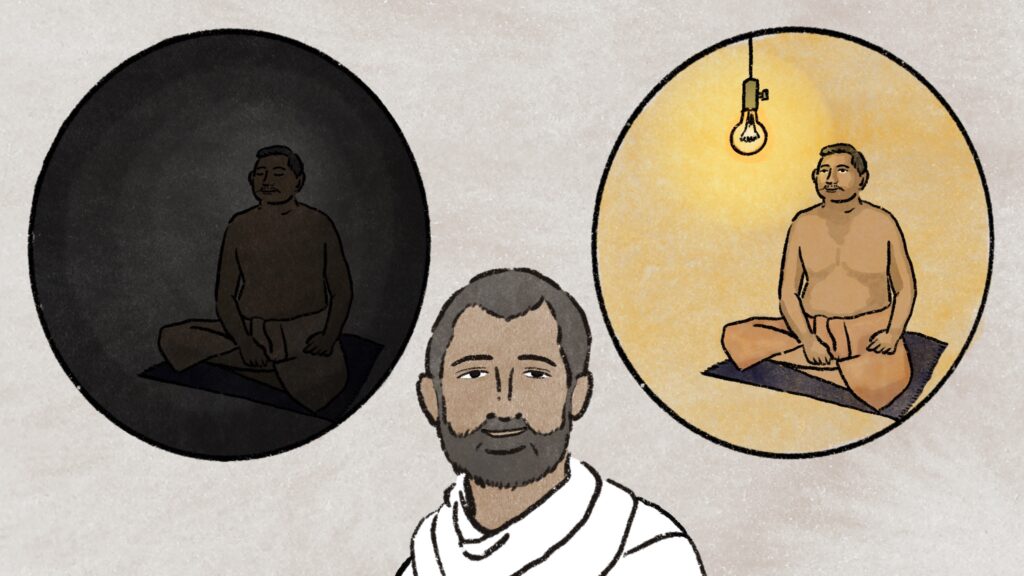

ヴィヴェーカーナンダの大いなる行動に近づくためのアドヴァイスとして以前、私たちの師シュリー・マハーヨーギーは次のように言われました。

一にも二にも内面の充実に尽きると思う。その充実によって外側の手足や口など行為が動かされるというか、衝き動かされるような、それぐらいの衝動を与える充実。それは真理との一体感であるし、もう一方でこの矛盾した世界に対する理想の建設というか、まさしくシュリー・クリシュナやヴィヴェーカーナンダの行為がそれに尽きると思います。だからそれを見倣うこと。

ーー『マハーヨーギーの真理のことば』303頁

私の理想の聖者はヴィヴェーカーナンダですので、2025年は彼に一歩でも近づけるように、内面の充実ーー「理想・真理で全身を満たし行為していくこと」を目標に掲げたいと思います。そして、そのために必要なことは、決めたことをやり通す「意志の力」だと思っています。

ヴィヴェーカーナンダの以下の言葉を紹介し、その教えを実践することを新年の抱負とさせていただきます。

2025年もどうぞよろしくお願いいたします🏵

「何よりもまず<彼の魂、アートマン>のことを知ることです」。寝ても覚めても、自分は<彼の魂>なのだという声に耳を傾けるのです。この言葉を、自分に向かって唱え続けるのです。その響きがやがて血の一滴一滴の中で響きはじめて、ついにそれが、あなたの肉と骨のなかに入り込んでしまうまで「私は生まれることも、死ぬこともなく、至福に満ちた、全知全能の存在で、常に栄光に包まれた魂なのだ」という、この一つの理想で全身を満たすことです。この理想が自分の生命の一部になるまで、寝ても覚めてもそれを思い続けるのです。そうして、その理想について瞑想するのです。すると、そこから神の働きがあらわれてくるでしょう。

ーー『実践的ヴェーダーンタ』37、38頁

何であれ、自分はこうありたいと思うものには、われわれは、自分でなるだけの力を持っているのです。

ーー『カルマ・ヨーガ』17頁

たとえ海の底に下りて死と直面しようとも、どんな抵抗も許さず、何としてでも目的を果たす意志力です。

ーー『スワーミー・ヴィヴェーカーナンダの生涯』240頁

ゴーパーラ

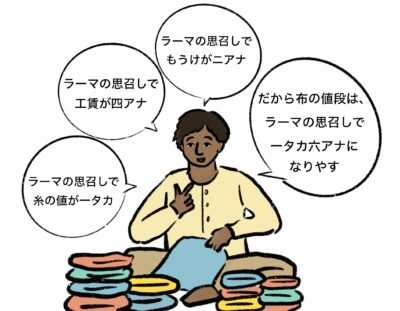

そして諸行無常という教えは、私の生活においても日常的に起こり経験していることだと思いました。日々起こる出来事は時間の経過とともに変化しています。1日の仕事をしている時間、休日の時間、家族と過ごす時間など、その時々によって起こる出来事や時間の流れも同じではありません。それは穏やかに流れる時もあれば目まぐるしく流れる時もあります。私を取り巻く状況はいつも変わっているんだと思わされるのと同時に、この体や心の状態も変化していて全く同じ日はないなと感じさせられます。そう思うとブッダの説かれた諸行無常の教えが私たちの生活にも身近なものであると感じられます。

そして諸行無常という教えは、私の生活においても日常的に起こり経験していることだと思いました。日々起こる出来事は時間の経過とともに変化しています。1日の仕事をしている時間、休日の時間、家族と過ごす時間など、その時々によって起こる出来事や時間の流れも同じではありません。それは穏やかに流れる時もあれば目まぐるしく流れる時もあります。私を取り巻く状況はいつも変わっているんだと思わされるのと同時に、この体や心の状態も変化していて全く同じ日はないなと感じさせられます。そう思うとブッダの説かれた諸行無常の教えが私たちの生活にも身近なものであると感じられます。