クリシュナ神は前回ご紹介したシヴァ神と並び、ヒンドゥー教の三大神の一柱であり、現代でもとても人気がある神様です。そしてまた、シヴァと同様にヨーガととても深い関わりがある存在なのです。

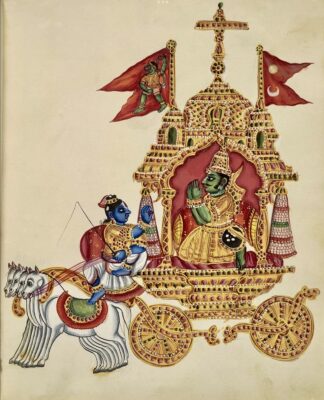

例えば、ヨーガの聖典として有名な『バガヴァッド・ギーター(神の詩)』の中で、アルジュナにヨーガの教えを説くのがクリシュナ神です。

クリシュナ(左)とアルジュナ(右)が戦場で対話する場面。クリシュナが戦車の上で教えを説く場面が描かれています。1830年ごろの作品。

さて、ヒンドゥー教の三大神とは、宇宙を創造するブラフマー神、維持を司るヴィシュヌ神、破壊(再生)するシヴァ神を指します。この三柱を総称してトリムルティ(三神一体)と呼ばれています。

「おや、クリシュナ神はどこに!?」ですよね。

クリシュナ神話を理解しやすくするために、ヒンドゥー教の重要な概念をひとつ押さえておくと分かりやすいと思います。

ヒンドゥー教の神がこの世界に姿を変えて現れることを「アヴァターラ(化身)」と呼びます。(インターネットなどで使われる「アバター」の語源にもなっています)

特にビシュヌ神においては10~20のアヴァターラがあるともいわれ、クリシュナ神はその第八の化身であるとされています。

ちなみに、古代インド叙事詩『ラーマーヤナ』の主人公ラーマは第七の化身です。

ビシュヌの系統の神は額にUの字が描かれていることが多く、これが特徴的な印となっています。

クリシュナ神も、長い歴史のなかでバラモン教が各地域の土着神を取り込みつつヒンドゥー教へと発展していく過程で、姿を変えていきました。

現在に伝わるクリシュナ像は、モデルとなった英雄的人物(ヤーダヴァ族の英雄)や地域の土着神(ヴァスデーヴァ、パンドゥランガ・ヴィッタル、ジャガンナート)など、複数の要素が融合したものともいわれているそうです。

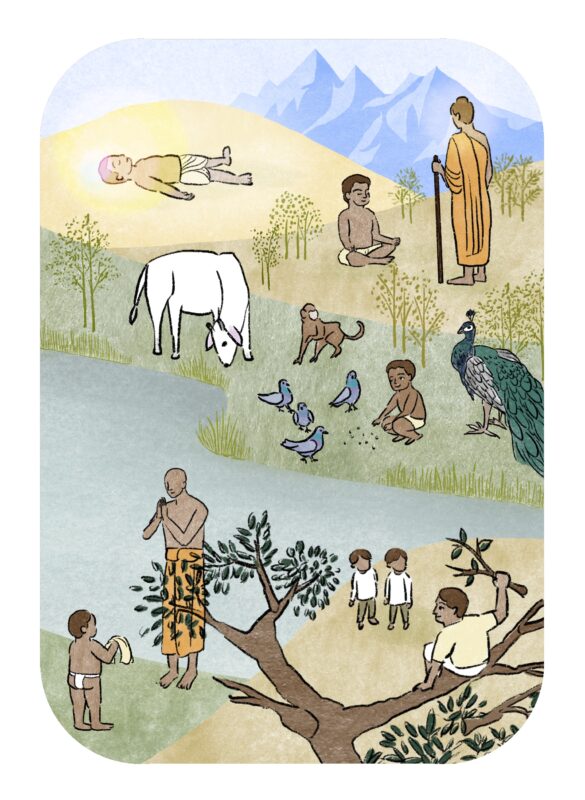

『シュリーマッド・バーガヴァタ厶』(日本ヴェーダーンタ協会発行)の表紙絵のクリシュナ神。 頭にはクジャクの羽根飾り、黄色の腰巻を着て、片足を曲げ横笛を持っている姿で描かれることが多い。

古代から人々は神への信仰を持っていますが、時代によって人々が神に求めるものが変化し、信仰の対象である神の役割や物語も変化していっています。

一見すると、人々の思惑や時代の波に神さえも翻弄されているように見えますが、この宇宙の一切万物の創造主が、私たちの理解に合わせて真理の表現を変えている──という見方もできるのでないでしょうか。いつの時代も、宇宙の主は大いなる愛と慈悲によって、姿かたちを変えながら私たちに真理を示し続けているように思えます。

クリシュナ神が描かれている主な文献としては、

・叙事詩『マハーバーラタ』(聖典『バガヴァッド・ギーター』)

・聖典(神話・伝説)『バーガヴァタ・プラーナ』(聖典『シュリー・マッド・バーガヴァタム』)

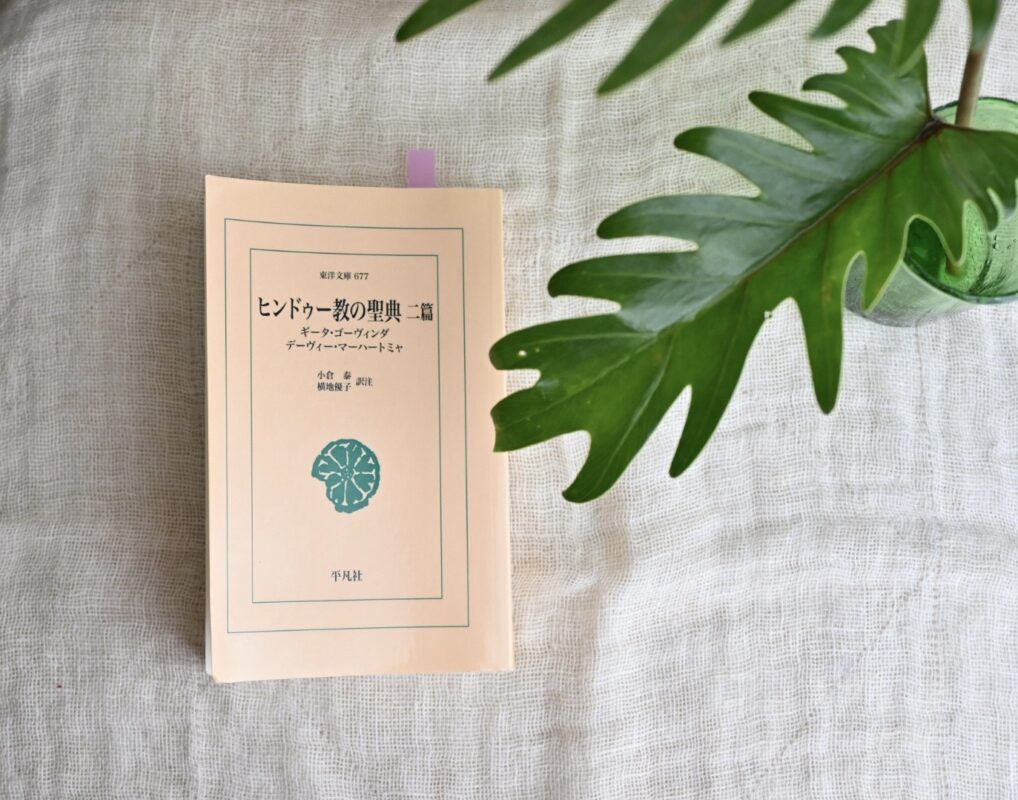

・抒情詩『ギータ・ゴーヴィンダ』

があります。

次回は、聖典『バーガヴァタ・プラーナ』からクリシュナ神とバクティ・ヨーガ(信愛のヨーガ)について取り上げてみたいと思います!

シャルミニー

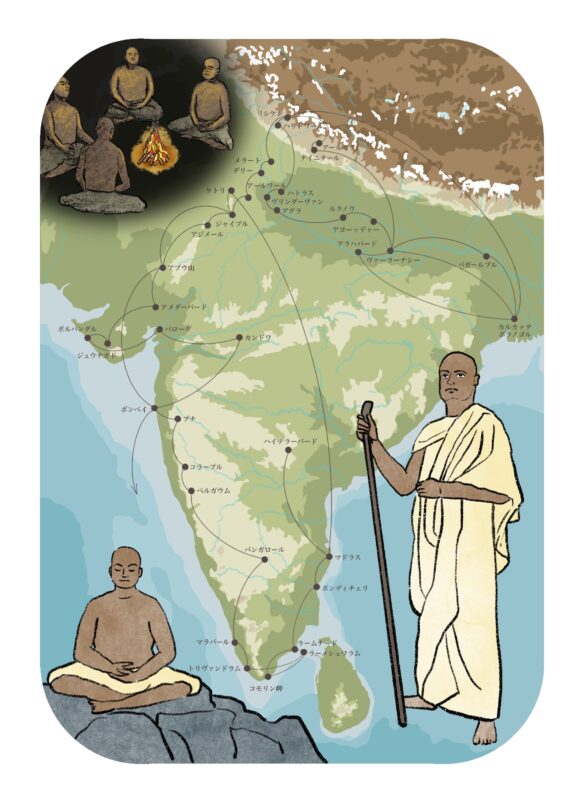

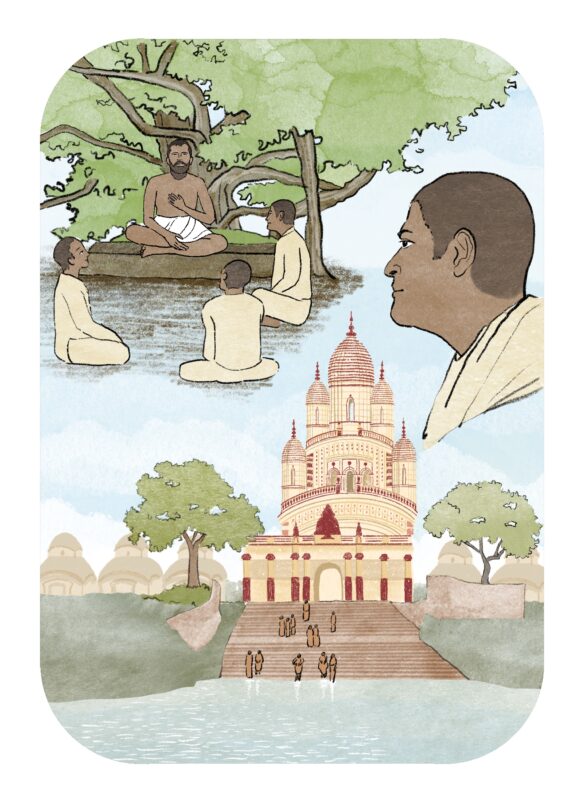

可愛く陽気な性格で、エネルギーに溢れていた子供の頃のヴィヴェーカーナンダ。

可愛く陽気な性格で、エネルギーに溢れていた子供の頃のヴィヴェーカーナンダ。