みなさん こんにちは

前回のブログにもありましたが、私たちの師は、台湾のグルバイの熱意に答えられ、3月22日に台湾ご訪問の旅に出られます。師の教えがどれだけ多くの人々の苦しみを救っているのか想像もつきません。こうやって世界のあちこちに真実の光が届けられている今の時代に、共に生まれてくることができたことに深く感謝し、師の台湾ご訪問をお祝いいたします。

さて、四月八日のブッダの御聖誕日を控え、そのお誕生をお祝いし、久しぶりに本願寺出版社の「ブッダ」よりご紹介したいと思います。

完全なる解脱に至る法を見出すまでこの坐を動かない。

そう決意して、沙門ガウタマはアシュヴァッタ樹の下に坐を組んだ。生と死、苦の根源へと思いを深め、徹底的に苦の原因をみきわめ、本質を暴き出す、沙門ガウタマ。

明け方近く、沙門は静かな瞑想の中で完全なる解脱に至る道を見出した。それからガウタマは七日間、瞑想を続けた。

これから何をすればいいのだろうか。

「速やかに涅槃に入るがいい。シャカ族の王の子よ」「お前は完全な解脱への道を得た。お前の願いは満たされた。もう娑婆にいる必要はない」マーラの声が虚空から聞こえてきた。

この法は世の中の常識からかけ離れすぎている。誤解され、かえって人を惑わし、迷いを深める原因になってしまったなら、それは本意ではない。ガウタマの心は沈黙を守ることに傾き始めていた。

このままではいけないと梵天は急いで天空から降り立った。「ブッダよ。あなたは完全な解脱への道を得られた。どうか、その法をこの世の生きとし生けるものに説いていただきたい」

ブッダはしばし沈思し、静かに現世を見回した。たしかに梵天の言うとおり、この世にはさまざまなものが生きている。法を聞いて共感し、理解するものもいるかもしれない。しかし、それは本当にわずかな人々だろう。しかも解脱に至るのは容易ではない、堅固な意志とひたむきな精進が必要だ。

「ブッダよ。ほんの少しでも望みがあるなら、あなたはこの法を説くべきだ。この世に生きるものたちは迷い、苦しんでいる。それを教えるのが、あなたの得た道ではないか。そうであるならば、ブッダよ。あなたはどんな困難があろうと法を説くべきではないか」

沈黙のあと、ブッダの口元に慈悲にあふれた微笑が浮かんだ。

私は法を説こう。ブッダの耳に歓喜の声が届いた。ブッダは座を解き、ゆっくりと立ち上がった。清浄な光が射して、ブッダの歩く道を明るく輝かせた。

梵天様の説得がなかったら、そしてブッダの慈悲の思いがなかったら、今のこの世の中はどうなっていたのでしょうか。時空を超え、私たちはブッダから、そして私たちの師から、苦を滅する道を授けられ、この暗闇の世界の中、まっすぐに光に向かって歩んでいる実感があります。この幸運をどう表現したらいいのでしょうか。このご恩を、身をもってお返ししたい、ブッダや師を見倣い、真実を見続け、実現したいと願うのです。

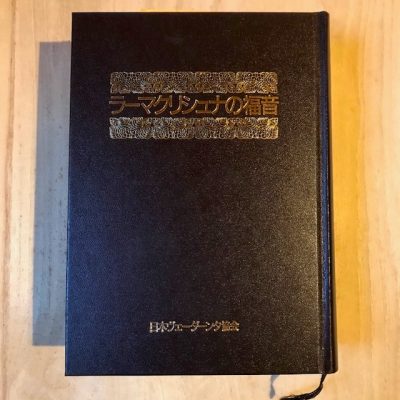

シュリー・ラーマクリシュナは、私たちを苦しみから救うべく顕れた神の化身についてこうおっしゃっています。

ダッタートレヤやジャダバラタのような賢者たちは、ブラッマンのヴィジョンを得た後、相対界には戻って来なかったといわれている。ある人々によるとシュカデヴァはブラッマン意識のあの大海の、たった一滴を味わっただけだそうだ。彼はあの大海の波を見、かつその轟音を聞いた。しかしその中に潜りはしなかった。高い塀の向こうに無限の原野があった。四人の友達が、塀の向こうに何があるかを見たいと思った。その中の三人は、次々と塀をよじ登り、原野を見ると大声で笑い、向こう側に転げ落ちた。この三人はまったく、その原野について情報を伝えることができなかった。第四の男だけが帰ってきて人々にその情報を話して聞かせた。彼は、他の人々を教えるためにブラッマジュニヤーナを得た後にも、自分の肉体を保持する人々に似ている。神の化身はこの類に属する人々である。

私たちのために戻ってこられた神の化身の方々、そのことを私たちはどれだけ理解できているのでしょうか。みなさんだったら塀の向こうに行ってしまいますか?自分のためではなく、他者のためだけに生きる神の化身の生き方を見倣って生きていきたいと思いました。

ダルミニー