辺り一面、青の世界・・・

夜になる直前の時間。海の底みたいなインディゴブルーの空に、宝石のような秋の鱗雲が広がっていました。

9月23日は秋分の日でしたね。この日を境に、日の出は遅く、日の入りは早くなっていくとか。そんな秋の夜長には、じっくりと読書もできそうな気がします。師の教えの新刊が待ち遠しいです。

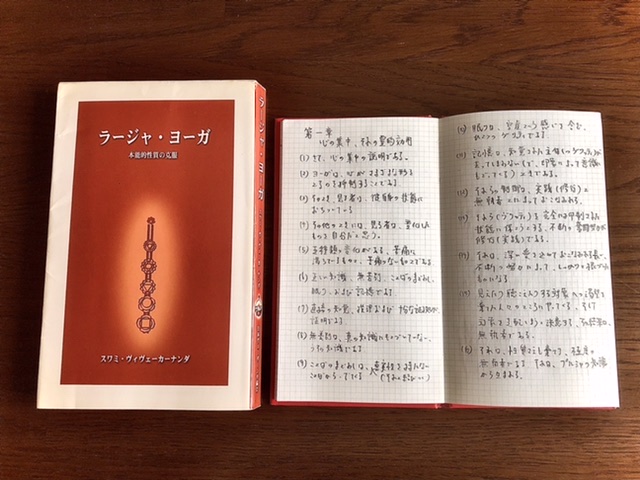

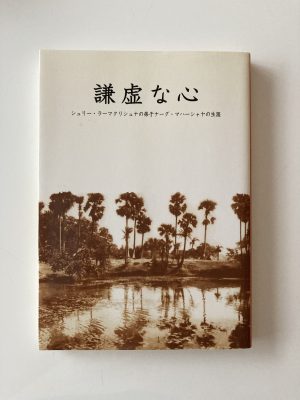

昨年秋のバクティ瞑想専科のクラスをきっかけに『ラーマクリシュナの福音』を毎日読みだし、もうすぐ一年。私は文字を読むのが割と好きなため読む時は没頭して一気に読み終えることが多いですが、聖典、特に聖者の生涯になるとそうはいきません。なんというか・・・終わってほしくないのです。

だから『ラーマクリシュナの福音』も後半ぐらいから、できるだけ終わりに近づかないように、ゆっくりゆっくりとスピードを落として読みました。それでもやっぱり終わりはくるもので、遂に最後の行を読み終えてしまい、寂しい感情に襲われる前にすぐさま1ページ目に戻り、何事もなかったかのように最初から読み始めて事なきを得ました。今は、最初の段階からゆっくりと読むことを学習したので超スローペースで読んでいます(笑)

バクティ瞑想専科で「『ラーマクリシュナの福音』には当時の日付も記録されているから、例えばその日付ごとに気になるところをノートに書き留めたりするのもいいよ」と教えていただきました。受講していた時はそれを出来ていませんでしたが、クラス終了後にすぐきっかけがあり毎日ノートに書き留めるようになりました。 一カ月ほどたった頃、ふとノートを読み返しました。そこには自分にとっての特別な言葉だけが宝石のように散りばめられていました。どこを読んでもラーマクリシュナから直接いただいているかのような、とっておきのお言葉ばかり。その日記はだんだんとラーマクリシュナと私だけの特別な交換日記のようになっていきました。

毎日、本を読むことが、私の中ではラーマクリシュナとの約束ごとになっていたので、いつも待ってくださっているように感じていましたが、さらにお言葉を書き留めていくと、それはもっともっと特別な意味合いを持っていきました。 時にはその時間がなかなか取れずに日をまたいで0時を過ぎてしまって焦ることもありましたが、一日の終わりにようやく落ち着いて一対一で向き合えるひとときは貴重な瞬間でした。

繰り返す中で感じたのは、私はこのことに間違いなく支えられているということ。よりそれを感じたのは、仕事や用事などで目まぐるしい日がしばらく続いた時。アーサナや瞑想、聖典を読む時間をどこで取るかに苦労し、でもどんなに時間がなくても自分にとっては大切なことだから忙しいからといってその時間を雑な感じにしたくないなと思っていました。そしてそういう忙しい時こそ、それが拠り所にもなっていました。深夜、静かになった部屋でラーマクリシュナのお言葉と向き合う、その時間だけは日常から切り離されてぽっかり浮かんでいるような断絶感があり、ある一定の変わらない何かがありました。修行とか実践とかそういう類いでもなくて、ただただ神のお言葉を聞く、それだけ、それだけがある、という感じでした。

そんな日々が淡々と過ぎていった時、ああ、私には師の恩寵によってこの時間が与えられ、だから毎日こうして元気に生かしてもらってるんだなと思えました。日記に書き留めたお言葉は、読み返してみると無意識に何度も同じような意味合いのお言葉を選んでいることに気付きます。ラーマクリシュナが、それだけ何度も何度も愛をもって同じ一つのことを繰り返し伝えてくださっているからだと思いました。私たちの師ヨギさんのように。

「一つの理想を忠実に守りなさい。それで初めて神を悟ることができるのだ」

「お前たちは一つの理想を固く守らなければいけない。深く潜りなさい。そうしなければ大海の底にある宝石を手に入れることはできない。表面に浮かんでいるだけでは、宝石を拾い上げることはできないよ」

「深く潜れ、おお、心よ、神の美の大海に。もしお前が底の底までおりるなら、そこに愛の宝石を見いだすだろう……」

*参考・引用 『ラーマクリシュナの福音』

野口美香