MYMのヨーガ・瞑想クラスでは、1つアーサナ(形)を行うと、シャヴァ・アーサナ(屍体の形)を行います。

シャヴァ・アーサナは仰向けに寝るだけのシンプルなアーサナです。

シャヴァ・アーサナ以外のアーサナは、程よい緊張感と集中感を持って行います。 シャヴァ・アーサナは緊張感も集中感もなく、全身の力を抜いてリラックスした状態で行います。

アーサナを始めたばかりだったり、疲れが溜まっていたりすると、どのアーサナをするにもきついと感じますが、シャヴァ・アーサナで一旦体を休めることで、次のアーサナに集中しやすくなります。またアーサナで良い緊張感が生まれれば、シャヴァ・アーサナの時に力が抜けるようになります。疲れた体は癒され、心は穏やかで落ち着いた状態になっていきます。

シャヴァ・アーサナを行う上で大切なのは、背骨を中心に左右対称に手足を置くこと。

手は体から少し離して、手のひらを上向きにしておきます。足は肩幅前後に開きます。仰向けに寝たら、一度顔を起こして確認するといいでしょう。

デスクワークなどで肩や首にこりがある方は、軽く顎を引くことでより力が抜けやすくなります。

形ができたら、目を閉じて、口を閉じる力を抜きます。呼吸は他のアーサナ同様鼻で行ってもいいし、口で行ってもかまいません。

今週の国分寺クラスの様子。皆さんしっかり集中してハラ・アーサナを行なった後、

今週の国分寺クラスの様子。皆さんしっかり集中してハラ・アーサナを行なった後、 全身の力を抜いてシャヴァ・アーサナ。ゆったりとした呼吸で休まれていました。

全身の力を抜いてシャヴァ・アーサナ。ゆったりとした呼吸で休まれていました。

一つ注意したいのは、眠りに陥らないようにすること。

その理由について、師はこう答えられています。

——シャヴァ・アーサナ(屍体の形)の時に眠ってしまうことがよくあります。眠らない方がいいのは、眠ってしまうことによって心がまた活動してしまうからですか。

そうです。心の活動の状態というのは覚醒と夢見と熱眠の間を行き来するわけだけれども、アーサナにおいてはその三つの状態から離れた、よく宙吊り状態というけれど、ニュートラルな状態が作られる。だから眠りに落ちてしまうと、瞬間にでも夢を見るかもしれないし、熟眼するかもしれない。そういう心の活動領域に巻き込まれてしまうから、眠らないようにということなのです。

そしてニュートラルな宙吊り状態が作られると、それを知っているという純粋な意識だけが取り残されてしまうので、それ以上の心の活動が休止した状態になるはずです。これは「ヨーガ・スートラ」の中に煩悩というものを取り上げて、それは弱まったり休息したり、眠ったり——煩悩が眠るという状態もあると説かれている——ちょうどそういった一時的な状態が、アーサナという中において成立している。実際に煩悩を除去する、なくしていくには、やはり識別という瞑想を加えないといけないのは当然です。

『マハーヨーギーの真理のことば 第6章アーサナの実践 ニュートラルな状態を作る』

私はアーサナを始めてからしばらくの間、シャヴァ・アーサナで眠ってしまうことが度々ありました。特に苦手なアーサナが終わった後は心身ともに解放されたような感じになり、ふっと意識が薄れて寝落ちしてしまうのです。自宅で寝る前に行っていたら、気付けば朝だったこともありました。せっかくアーサナしているのに、その効果を感じるどころか体が冷えて調子を崩したこともありました。

当時は、仕事と学業の両立で心身ともに余裕がない中、毎日アーサナしなければと必死でした。それが力みとなり、形を保持している間は緊張し過ぎた状態、横たわるとその反動で心身が緩み過ぎて眠りに陥ってしまい、覚醒・夢見・熟眠という心の活動に巻き込まれていたのだと思います。心身ともに調えたくてアーサナしているのに、本末転倒なことをしていました。

その後は少しずつ自分に合った働き方に変えたり、食生活を調えたりすることで、気付けばシャヴァ・アーサナで眠らなくなりました。今では自分にとってどういう生活をするのが良いのかを考える、とても良い機会だったと思います。

初めてクラスに来た方や、ご自宅での実践を続けるのがなかなか難しい方に、「シャヴァ・アーサナもアーサナなので自宅でやってみてくださいね」とお伝えすると、みなさん、それならできそう、と笑顔で頷いてくれます。

思いついたらすぐにでも行える形ではありますが、他のアーサナも並行して行うことで、力みなく完全にリラックスした、どこにも寄りかかることなく宙吊りのような状態に導かれていきます。

心の活動に巻き込まれなくなったら、喜怒哀楽の感情を失って日々生きていても楽しくないのでは?と思う方もおられるかもしれません。 (私はヨーガに出会った頃、そう思っていました)

でもそうではありません。

何にも寄りかからず、心に巻き込まれることもないニュートラルな状態においてのみ、純粋な意識=本当の自分が確かにあることを実感できるのです。何が起きても揺らぐことなく、常に平安で喜びに満たされた日々を生きることができるのです。

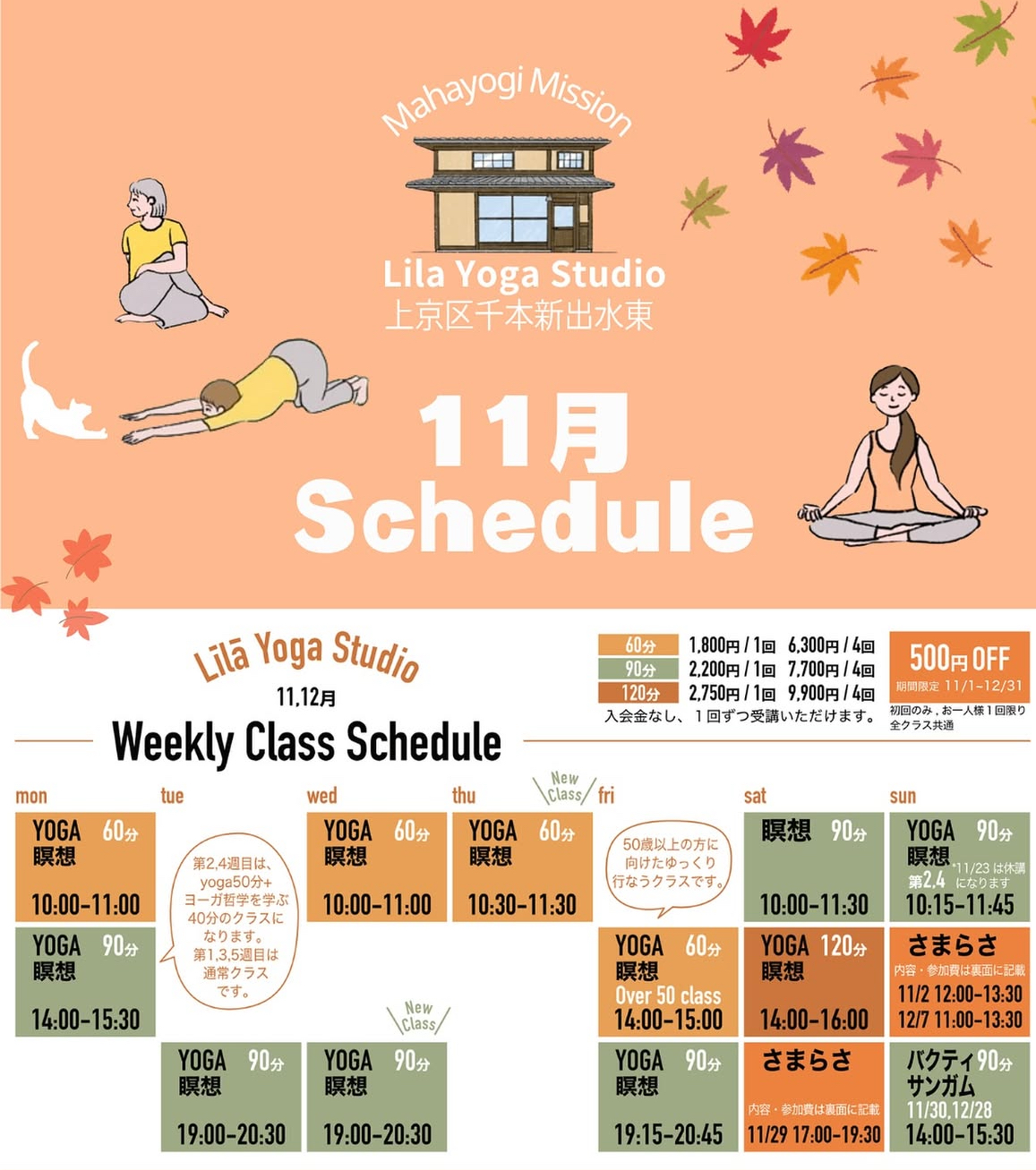

少しでも興味が湧いてきた方は、ぜひMYMのヨーガ・瞑想クラスで体験してみてくださいね。

ハルシャニー

会の後半に、師がアーシュラマでアーサナのクラスをされていた時の映像が公開されました。師の真剣な表情に会場から「かっこいい!!!」とため息交じりの声が上がりました。その方がジャヤンティー後に「指導する時のあの鋭く真剣な眼差しに、あなたは真剣かを突きつけられました」とコメントをくださいました。

会の後半に、師がアーシュラマでアーサナのクラスをされていた時の映像が公開されました。師の真剣な表情に会場から「かっこいい!!!」とため息交じりの声が上がりました。その方がジャヤンティー後に「指導する時のあの鋭く真剣な眼差しに、あなたは真剣かを突きつけられました」とコメントをくださいました。