私は三人の子どもを育てている主婦です。特に下の二人は幼稚園児の男の子で、毎日元気いっぱいです。一家五人の洗濯、掃除、炊事、幼稚園や学校との連絡など、やることはたくさんあります。家の中では、子どもたちが仲良く遊んでいる時もあれば、喧嘩をする時もあり、てんやわんやの毎日です。

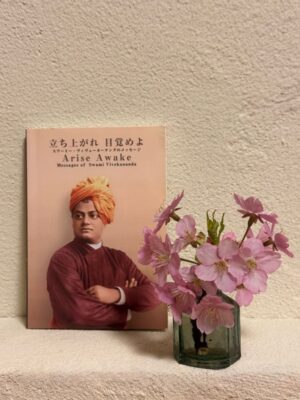

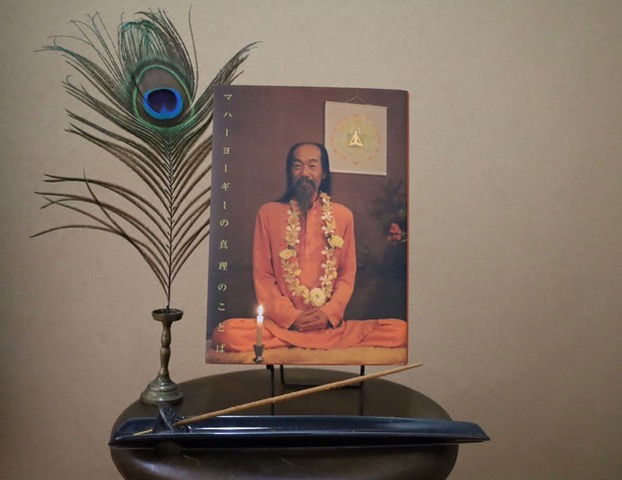

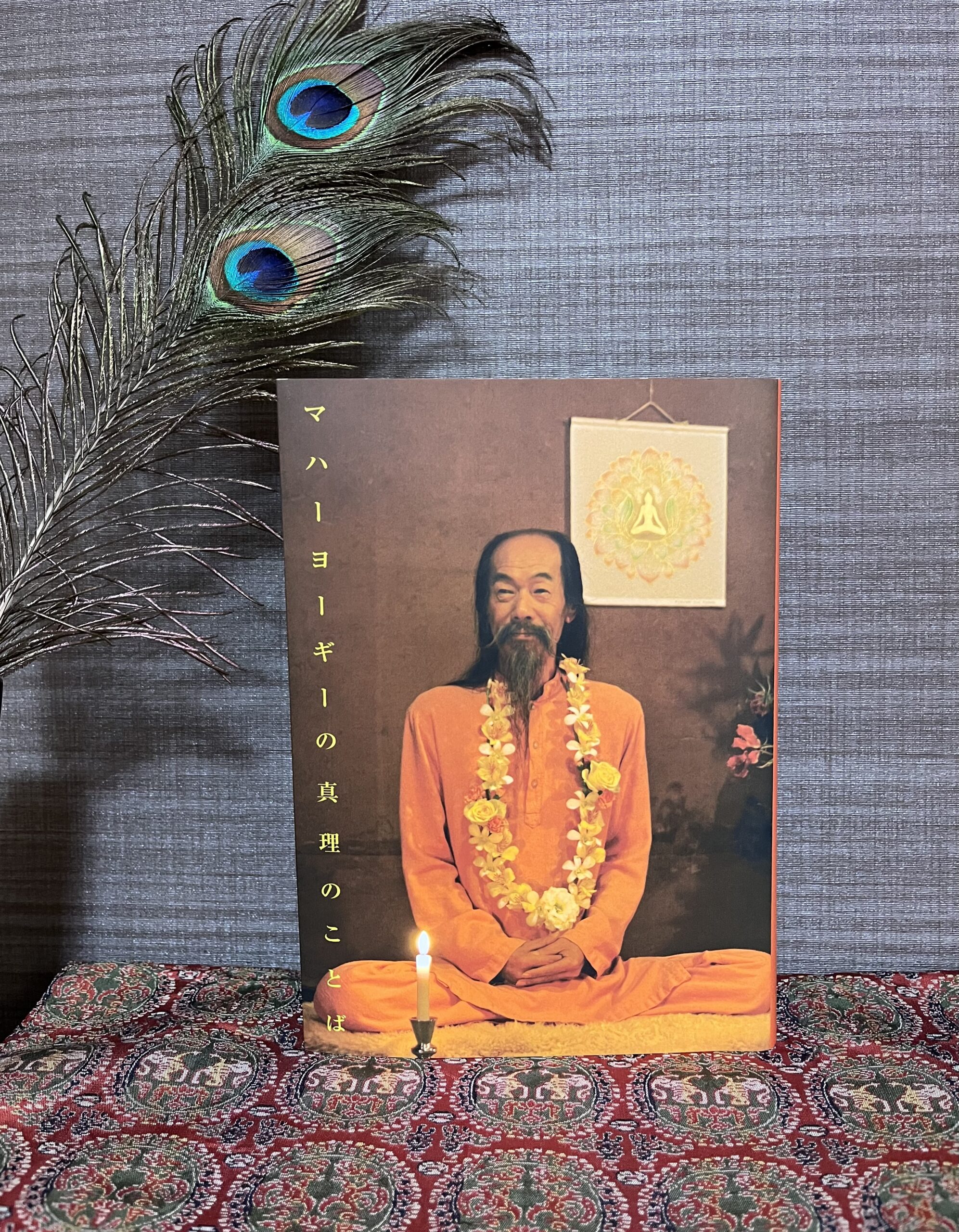

『マハーヨーギーの真理のことば』にこんな質問者の問いがありました。

ー子供は凄くパワーがあって、あちこち動き回ったり、ずっとおしゃべりしています。家事などやらなくてはいけない仕事が多くて、本当は一つ一つ丁寧に仕事を熟したいのですけれども、全体も見ないといけない。ヨーガを深めていくと視野がどんどん広くなっていくということも聞いているのですが、どうすればいいのでしょうか。

この質問者が置かれている状況と、私が置かれている状況は一緒だなぁと深く共感しました。この質問に対して、マハーヨーギーはどのように答えられているのか、とても興味がわきました。

すごくヨーガ的だと思うんですね。(中略)それをどのようにしてうまく熟していけるかということは、やっぱり集中力です。

集中力というと、つい目の前のことだけに集中して、他のことが見えないというふうになりがちですけれども、そうではなくて、この両方の集中力を同時に発揮させるということ、それはヨーガの力でできるはずなのです。ヨーガの力というのは具体的に言うと、呼吸のあり方というか、呼吸の長さのことです。心がちょっと動いたり動転したり、刺激を受けたりすると、せっかく落ち着いていた心も乱れることがありますね。でも集中している時の心というのは、非常に落ち着いた深い呼吸になっていて、注意、集中力をいろいろ動かしても、あるいはまたいろんなことが起こって刺激として飛び込んできても、呼吸のリズムが乱れることなく、同じ状態でいられる。そうしたら結構うまく対処ができていくと思います。呼吸と心の集中力を養うためには、もちろんヨーガが不可欠だということにもなりますけれど、それはアーサナだけではなくて、瞑想とかヨーガ全体のことです。だから常々にそういうことをしておくことは、もちろん大事なことです。そしてもう一つは、その現場、今は日常の、子育ての一日一日の中でそれを訓練していっていると思って取り組んでいけば、きっとそのうちに見え方が違って来ると思います。

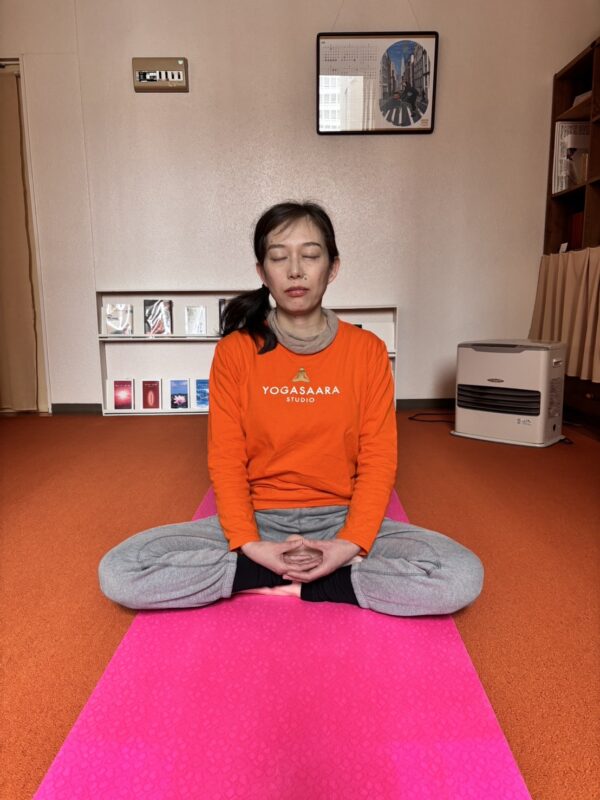

私は週一回ヨーガのクラスに通うようにしています。ヨーガを続けていくうちに、呼吸が調い、心が落ち着いていっているのを実感しています。だから、このマハーヨーギーの答えにとても納得がいきました。呼吸が調えば、心が落ち着き、おのずと集中力が養われていくーーーヨーガのおかげで、外から飛び込んでくる刺激に心が惑わされにくくなっていきました。

松山のヨーガ・サーラ・スタジオでのクラス。

例えば、子どもの兄弟喧嘩はそれぞれが感情むき出しで、怒りのエネルギーを爆発させます。その現場に居合わせて、自分の心が巻き込まれてしまうと、頭ごなしに叱ってしまいます。けれど、集中力が深まっていくと、自分のエゴを押し付ける前にブレーキがかかり、それぞれの子どもの中にある本質を同時に見極めようとするようになってきました。すると、私が余計な干渉をせずとも、子どもたちは自分に備わっている力で喧嘩を治められることに気がつきました。そして、必要な時には、後回しにせず子どもの気持ちを聞いて受け止めるようになりました。集中力が高まると、瞬間瞬間で今するべきことを判断する直感力がついてきたように思います。

ヨーガに取り組むことで図らずとも結果的に、円満に子育てをできるようになってきていると感じています。世界の見え方を変えることができるヨーガは本当に確かな道なのだと実感しています。性別、年齢、置かれた状況にかかわらず、万人にひらかれたヨーガの道に深く感謝するとともに、これからもヨーガをしながら子育ての一日一日を集中して取り組んでいきたいと思います。

井上江理