みなさん、こんにちは

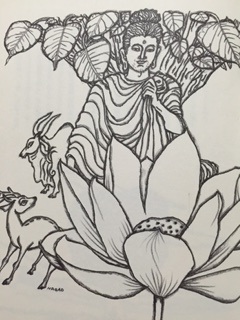

今まで私が取り上げてきたブッダの教えは、瞑想専科のクラスで薦められた本願寺出版社の「ブッダ」より紹介しています。この本はさし絵がついていて、たいへん読みやすくなっています。興味のある方は読んでみてくださいね。

今回ご紹介するブッダの出家のシーンはとても感動的です。シャカ族の王子として生まれたシッダールタ(すべてのものが成功するという意味)は、全ての生あるものは死を迎え、また老いては若さを失い、病を得るという、この世の生滅を知り、なんとみじめで苦しみに満ちていることかと、その一生を憂い悲しみます。ある日、表情も晴れやかで清々しい出家者に出会ったシッダールタは、その生き方に心を奪われ、王子という地位も家族も何もかも捨てて出家を決意するのです。

「生死の彼岸を見ない限り、私は再びこのカピラヴァストゥの城には帰らない」

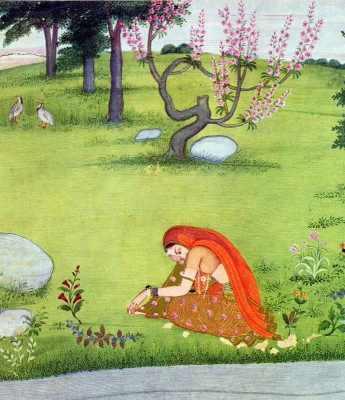

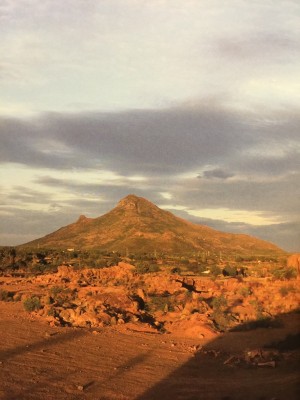

固い決意のもと、お供のチャンダカを連れて、愛馬カンタカに乗り、真夜中に城を抜けだしたシッダールタは一時も休むことなく走り続けます。太陽が昇る頃、遠く離れた荒れ野に降り立ったシッダールタは、身につけていた美しい装飾品や冠をはずし、持っていた剣で豊かな毛髪を一気に切り落とします。通りかかった狩人から自分の絹の服と交換に柿色の粗末な衣を得たシッダールタは、涙を流し引き留めるチャンダカに対して

「もう決めたのだ。私はもういないものと思って欲しい。王にもそう伝えてくれ。生死を克服できたらすぐにでも戻る。怠って目的を果たせなければ、どこかで野垂れ死ぬまでだ。チャンダカ、カンタカ、世話になった」

そう言い残して、振り返りもせず苦行の森に入って行ったのでした。

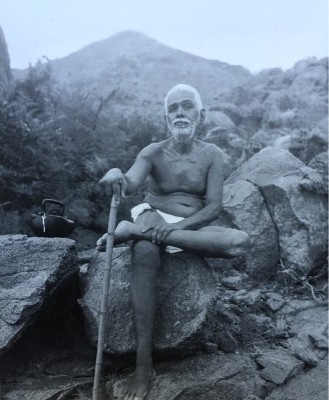

そこに、苦しみのない完全な真実の世界だけを求める、ブッダのゆるぎない求道心というものを感じます。以前、師から、真実に憧れ、真実だけを目指す一点集中という意味の「エーカーグラター」という言葉を教えていただきました。首尾一貫したブッダの言葉や行為からは、真実だけを見つめ続けた「エーカーグラター」というものを感じとることができます。六年間の苦行の末、悟りを啓かれたブッダのあり方、この本を読んでいるだけでも、心が清く洗い流されたように感じるのは私だけでしょうか。みなさんもブッダの生き様に、そしてその存在に触れてみられてはいかがでしょうか。

ダルミニー