「カルマ・ヨーガ」という言葉を聞いたことはありますか?

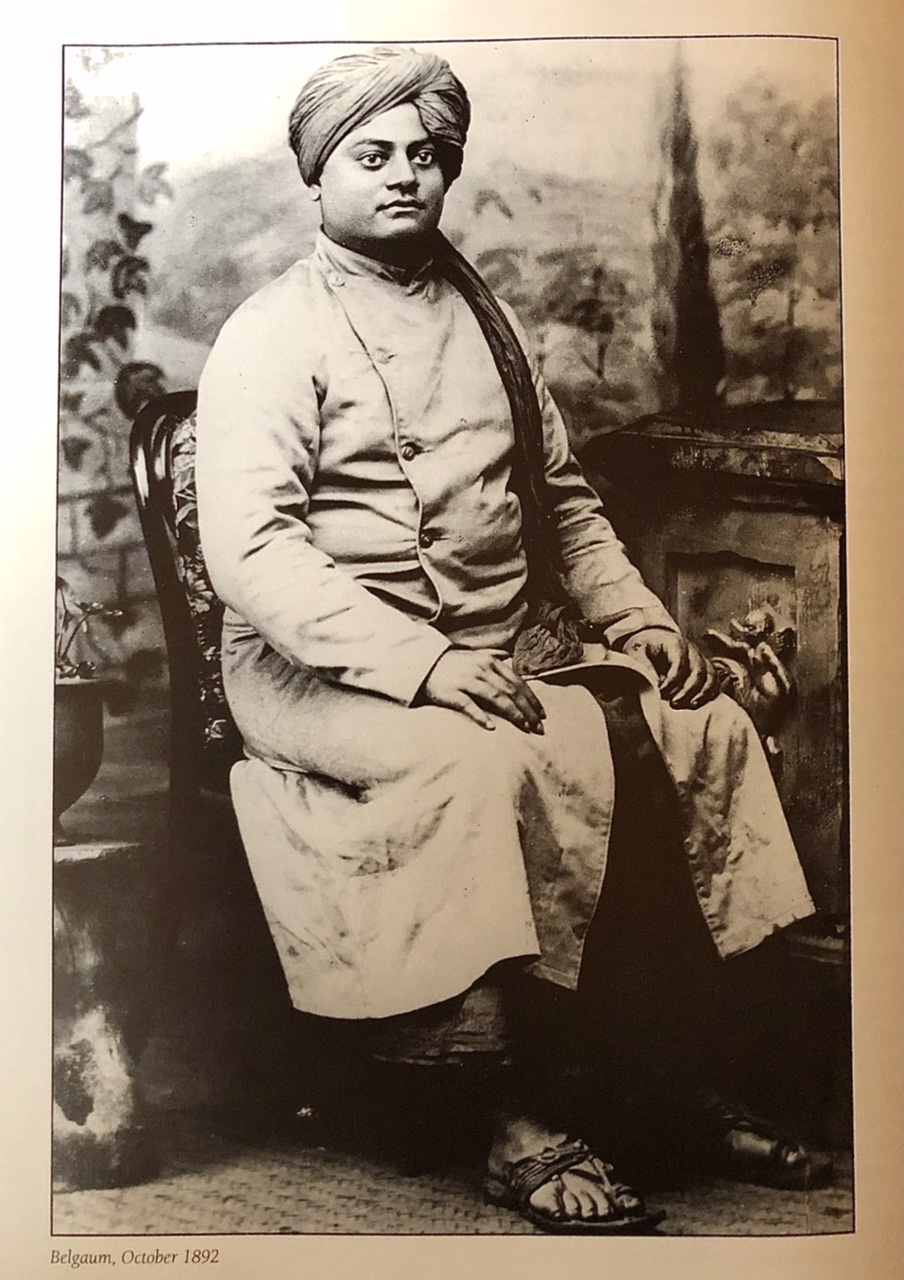

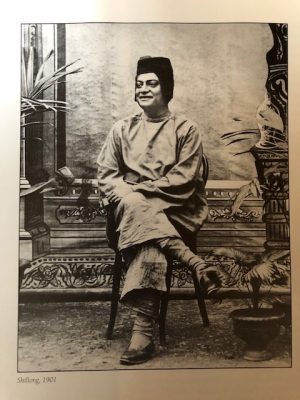

カルマ・ヨーガとは、働きのヨーガを意味します。日々の働きの中で利己心を無くし、他者への献身奉仕によって神に至る道のことです。19世紀のインドの聖者、ヴィヴェーカーナンダによって世界に広められました。

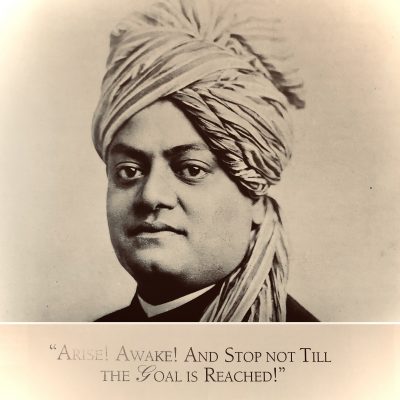

『カルマ・ヨーガ 働きのヨーガ』はヴィヴェーカーナンダが、1895年末頃にニューヨークで行なった講演をまとめた本になります。

ヴィヴェーカーナンダ 1895.New York.

私が初めてこの本に出会ったのは、2019年のことでした。ヨーガを始めて間もなく、研究者としてのキャリアに壁を感じ、悩んでいた時期でした。

「自分のいまの状態に対する責任は、自分にあります」

『カルマ・ヨーガ 働きのヨーガ』 21ページ(版によってページが多少異なります)

ヴィヴェーカーナンダのこの言葉は、その時の私に落雷のように響きました。この言葉によって私は、その状況を受け入れ、前を向いて進んでいくことができました。そしてその後も、仕事で悩んだ時、何度となくこの本に救われてきました。最近もこの本に救われることがありました。

一昨年、私は5年間働いた大学院での研究職を辞め、企業に転職しました。その際、ヨーガと仕事のバランスをどう取るか悩むことがありました。「働く時間を減らし、もっとヨーガに専念できないだろうか」と考え、家族にもその思いを伝えました。しかし、家族の反応は厳しく、「父親としての責任を果たさないのであれば出て行ってほしい」とまで言われました。「なぜこの気持ちを理解してもらえないのか」と悩み、すべてを投げ出してしまいたい気持ちにもなりました。そんな時、再びヴィヴェーカーナンダの言葉が道を示してくれました。

「彼(家住者)はこれらのものを獲得するために奮闘しなければなりません――第一に知識、そして第二に富、それが彼の義務です。そしてもし彼がこの義務を遂行しないのなら、彼は何者でもありません。富を得るために努力をしない家住者は、不道徳です。もし彼が無精で怠惰な生活を送って満足しているなら、彼は不道徳です。幾百人が彼を頼って生活しているのですから」

「家住者は、生活と社会の中心です。富を得てそれを高貴な形で費やすのは、彼にとっては一つの礼拝です」

『カルマ・ヨーガ 働きのヨーガ』52~53ページ(版によってページが多少異なります)

私はこの教えを胸に、仕事に向かう姿勢を変えていきました。アーサナや瞑想だけがヨーガではない、働くこともヨーガだと考えるようになりました。その際、結果に執着せず、自分の成果だと思うこともなく、すべてを神に捧げることが大切だと思っています。

また、師からかけていただいたこの言葉にも助けていただきました。お守りのようにいつも胸に留めています。

「本当のやるべきこと、生まれてきて本当にやるべきことはこれなんです。この本当の自分を実現することなんです」

「その上でこの世で培ったノウハウというか、個々人における得意な、あるいは関心の深いものは、仕事としてそれなりに従事していけばいい。あとはその仕事の内容を制御していくというか、もちろん全く手を抜いてさぼってしまうということではなくて、精度を上げて、その研究分野で集中を高めていくことによって時間の短縮も起こるでしょうし、またそれなりの成果も生まれてくると思いますし、結果、良い論文も書けていくのではないかと思いますから、その辺の整理をクリアにすれば、これから進めやすくなっていくと思います」

PARAMANHAMSA No.139 2020.5.20

この言葉は、2019年のサットサンガで、仕事の悩みを師に相談した時にいただいたお答えです。「研究こそ私の人生」と考えていた私に、人生において一番大切なことは、真理を実現することだと教えてくださいました。また、どのようにして仕事とヨーガのバランスをとるのかについても具体的に教えてくださいました。その後、6年が経ちましたが、師のお言葉通りの道を進めていることに、深く感謝しています。

私は今、企業の研究員として働きながら、家庭では父親としての役割を果たしています。家族や身近な他者に尽くすことは私にとってヨーガとなりました。自分が置かれている環境や周りの人々への感謝を忘れることなく、真理の実現に向けてヨーガを続けていきたいと思います。

昨年の6月に我が家に来てくれた、子犬のコパ君です。私も散歩係りとして頑張っています。

レン