白衣の天使といえば、私……ではなく、ナイチンゲールですよね(すみません)。今日は彼女のことについて書きます。看護団を率いてクリミア戦争の現地に赴き、病院に運び込まれた兵士たちの死亡率をわずか3カ月で42%から5%まで引き下げた業績は伝説のように伝えられています。看護師として彼女はもちろん偉大なのですけれど、私が今日お伝えしたいのは、信仰者としての彼女の素晴らしさです。

「病人の大群がなだれ込んでくれば、24時間ぶっ続けで立ち働き、怪我人に包帯をするために8時間もひざまずいていた」と想像を絶するような記述もあり、まさに自己犠牲的精神の権化!といった感じですが、彼女自身は「白衣の天使」という優しく清らかなイメージの呼ばれ方を、あまり好んでいなかったようです。彼女は言います。

「天使とは、美しい花をまき散らす者ではなく、苦悩する者のために戦う者のことだ」

苦悩する者のために戦う者は、苦悩も全てその人たちと共にするものなのですね。その通り、彼女は生涯苦しみ抜いた人でした。苦しむ人たちのために、そして神のために。

看護師は、中世ヨーロッパにおいて低い身分の女子がする仕事でした。当時の病院は、今の病院とは比べ物にならないくらい不衛生。電灯はなく薄暗く、掃除はされず、トイレの設備もないため汚れが床にべっとり滲みついていた。汚物の悪臭が強烈で病棟に入った人は吐き気を催す。患者の体は洗うことなく汚れきっており、シーツは変えられることはなかった。看護婦たちと言えば、騒音もひどく、風も通らず光も当たらない、普通の人なら到底寝ることができない木の檻のような所で寝泊まりしていた。一人の看護婦がおびただしい数の患者を受け持ち、酒を飲み、男性患者と同じ病室で寝泊まりすることもあった。などなどすごいことが書かれています。

ナイチンゲールはとても裕福な上流階級の出身でしたから、彼女が看護婦になるということは、当時は考えられないことだったのです。もちろん彼女の両親は、「恥知らずだ!」とものすごく反対したんですね。そもそも彼女が看護婦になろうとしたのは、彼女が通っていた教会の慈善活動の一つとして病院で貧しい人たちのお世話をしたのがきっかけでした。でも、それだけなら単なる経験で終わったかも知れない。彼女はもともと贅沢で煌びやかな上流階級の生活や、そこにいる自分にずっと疑問を持っていたんです。「ここは私のいる場所ではない」と。そして病院での慈善活動を通して「私のやるべきことはこういうことだ」と思い定めるようになるのです。

「何千、何万の苦しんでいる人々の存在を思う時…農民たちの小屋という小屋には同情さえも受け付けない苦しみが満ちているのを目にする時…そうしてこの世は全て相も変わらず朝ごとに同じことを繰り返している。そしてこの彷徨える地球は、永遠の沈黙を守りつつ、何事もないかのように、これまた冷徹な星々の間をその単調な軌道の上を容赦なく回り続けるのです。こんなことなら死よりも、生きている方が一層侘しいというものです」

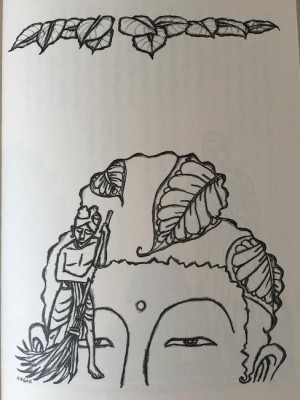

そういえば、ヴィヴェーカーナンダやマザーテレサも、一大決心をして行動を起こすきっかけは、こういった人々の惨状だったのを思い出します。

そしてナイチンゲールは、生涯のうちで神の声を4回聞いたといいます。最初は16歳の時。「1837年2月7日、神は私に語りかけられ、『神に仕えよ』と命じられた」とメモに書いています。神の声は、初めて病院の職に就く前やクリミア戦争の前など、彼女の人生のうちで特に重要な時に語りかけてきたようです。神の声を聞いたというと、マザーテレサも同じですね。おそらく、こういった出来事の前は、自分を究極まで追い詰め、苦悩の真っ只中にあったのだと思います。ナイチンゲールは、看護の道に進むことについて、ものすごく思い悩んでいました。看護師の社会的地位の低さ、そこに飛び込む葛藤、自分のエゴ。

「私はあらゆることを他人からの賞賛を得るためにやっている」と気づき、神からの言葉に応えるには、こういった自分の気持ちに打ち勝たなくてはいけないのだと感じていたんです。純粋な人ですね。「『ああ、神様、どうしてあなたは私を見放されたのですか』という以外に言葉もありません。私の人生は真っ暗闇です。このような取るに足らないことでどうして私たちはこんなに苦しまねばならないのか」と手紙に書いています。真剣に悩み壮絶な葛藤を通してエゴが消え、心が透明になった時、神は語りかけてきたのかも知れません。

でも、徐々に自分の葛藤を手放すような記述が見られるようになります。

「今日で私は30歳、キリストが伝道を始められた年だ。もう子供っぽいことはたくさん。人を好きになることも、結婚ももう結構。主よ、どうぞ御心のみを、私への御心のみを為してください。主よ、御心を。御心を」

葛藤が消え、神の命に応える準備が整っているように思えます。

そしてある人の言葉も彼女の生き方を後押しします。上流階級の若い女性が看護の仕事に一生を捧げることについてどう思うかという彼女の質問に、その人はこう答えます。

「それは確かに異例のことです。しかし私は『進みなさい』と言いましょう。もし、そのような生き方が自分の示された生き方だ、自分の天職だと感じるのであれば、その心のひらめきに従って行動しなさい。他者の幸いのために自分の義務を行っていく限り、決してそれは間違っていないということが分かってくるでしょう。たとえ、どんな道に導かれようとも、選んだ道をひたすら進みなさい。そうすれば神はあなたと共にあるでしょう」

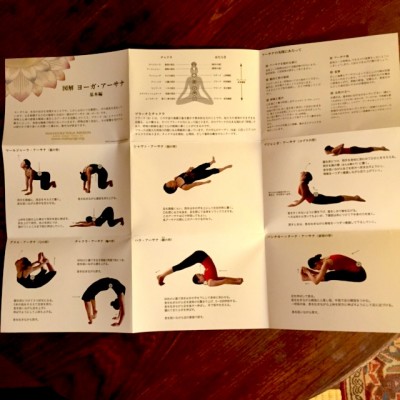

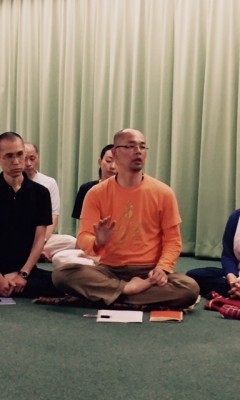

彼女はその後、その言葉通り生涯を生きました。ナイチンゲールは、看護という職業で世の中に貢献したことで尊敬され讃えられています。けれど、神の言葉に応え、神の命を生きるようと必死に自分と戦い続けた、その愛と信仰こそが本当に讃えられるべきものなのではないでしょうか。彼女は私にとって尊敬すべきカルマヨーギニーであり、バクタなのです。

実は、ナイチンゲールは90歳という長寿を全うし1910年8月13日に亡くなっているんですが、その13日後の8月26日にマザーテレサは生まれているんですね。神はきっと甘美な劇の続きをまだ見せたかったに違いない。

ユクティー

読み終えたら、ポチッと

読み終えたら、ポチッと