世の中は、自粛、ステイホーム…。いまだかつて、このような状況を見たことも聞いたこともない。しかしながら、古希を迎えた私にとっては、さほど変わらない日々である。出歩く事も、買い物も、日常の食材を買い出しに週二回程度、30分ほどの外出は以前とあまり変わらないのだ。月15日間ほどは母の介護を兼ねて丹波へ出かける。自粛している皆さんにとって、私は月の半分は自然の中で過ごし、移動も可能なのだから、幸せ者かもしれない。

初夏の丹波の山と空

山里の清冽な風は頬に心地よく、ここにいることだけで幸せを感じる一瞬なのだ。

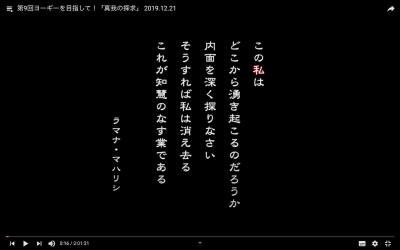

縁側にて、十年ほど前、毎日読み憧れた言葉を感じつつ…

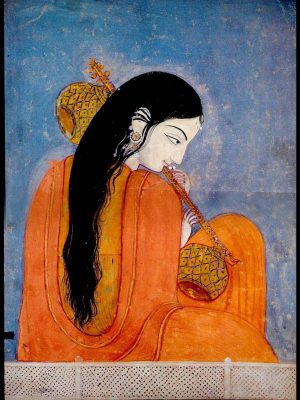

私はヨギになり、

愛という山の洞窟に住もう。

至福の泉のそばで、ヨガに没入しよう。

真理という果実によって、知識の飢えを満たそう。

離欲という花を供えて、神の御足を礼拝しよう。

私は、ハートの燃える渇きを癒すために井戸は探すまい。

我が魂なる水瓶に、平安という水を引き入れよう。

あなたの聖き蓮華の御足の、栄光に満ちた甘露水を飲んで、

歓喜のあまり、笑って踊って泣いて歌おう。

―ラーマクリシュナの福音よりー

一字一句に感動し、この環境に憧れた。ヨーギーさんに話をした時「いいね」と。優しく微笑みながら「その為には、何が大事かな」と、問いかけられたことを思い出す。

もちろん環境は大事だけれど、心の有りようがもっと大事なんだよ。いつもの優しい眼差しで。現在の環境がこの句のように思えた。

丹波の山里は自販機も店もコンビニもない。バス、電車も走っていない。二キロほど下ると最寄りの駅。帰りは山に向かって登る道、途中にこんもりした森がある。そこは鹿と猪の住処だ。時折、自動車を止めることがある。鹿が道を塞ぐのだ…。長閑な山里である。

今年は、コロナの影響もあり、野菜作りに精をだしている。種を蒔き、水をやり、芽が出れば芽に話しかける、「可愛いね。もうひと息だよ。ほーら、青い空と山の緑が気持ちいいでしょう。霧も晴れていくよ。瑞々しいあなたに陽があたためてくれるよ。大きくなーれ!」ってね。朝霧が心地よい中で、畑の野菜たちと語らい、一日が始まる。

そこには、ただ、愛だけが在る。

茄子の花

日々の潤いは、こんな言葉も身に滲み入る。

調和をもって、愛を持って接しなければなりません。

すべてが、神なのですから。

木も、太陽の光も、動物も、建物も道も、

私たちすべてがそうです。

万物の、この宇宙の本質でもある。

―ヨーガの福音よりー

名も知らない草花さえ愛おしいと思える。カエルが飛び出してきた、かわいいと思う。

人との関わりはほとんどないがそれだけにシンプルに命を感じながら過ごせる。

心の騒めきは一切ない。ただ、穏やかさだけが存在する。これが十年前の答えですね…。

ヨーギーさん、ありがとうございます。こみ上がる感情は清々しく全身が熱くなる…。

ああ感謝!感謝! オーム・タット・サット オーム!!

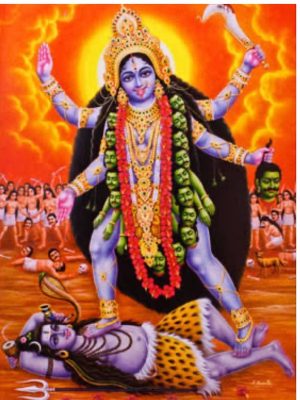

全部の時間、全部の行為が浄化のために行われるのです。

その結果、何事にも、何の意図も努力もいらない無為の行為が生まれます。

その時、心は浄化され、思いと行為は他者への愛に、

あるいは他者への奉仕に現れてきます。

シュリー・マハーヨーギー

私の目指す理想の姿です。更に、ヨーギニーを目指し、何の意図も努力もいらない無為の行為として、思いと行為は他者への愛に、あるいは他者への奉仕に自らの持てるものすべてを費やしていきたいと思うのです。

故に、ただ執われない心で生きたい、人里離れ洞窟で瞑想するヨーギーと同じように、在家の私にも日々の仕事をしながら同じ境地を得ることができるのでしょう。

閑かな月夜。煌々と山里が照らされる。

この地で、頂いた名前「Saranya=シャラニヤー」(避難所を与える者の意)を成就できますように。

シャラニヤー

シャラニヤー