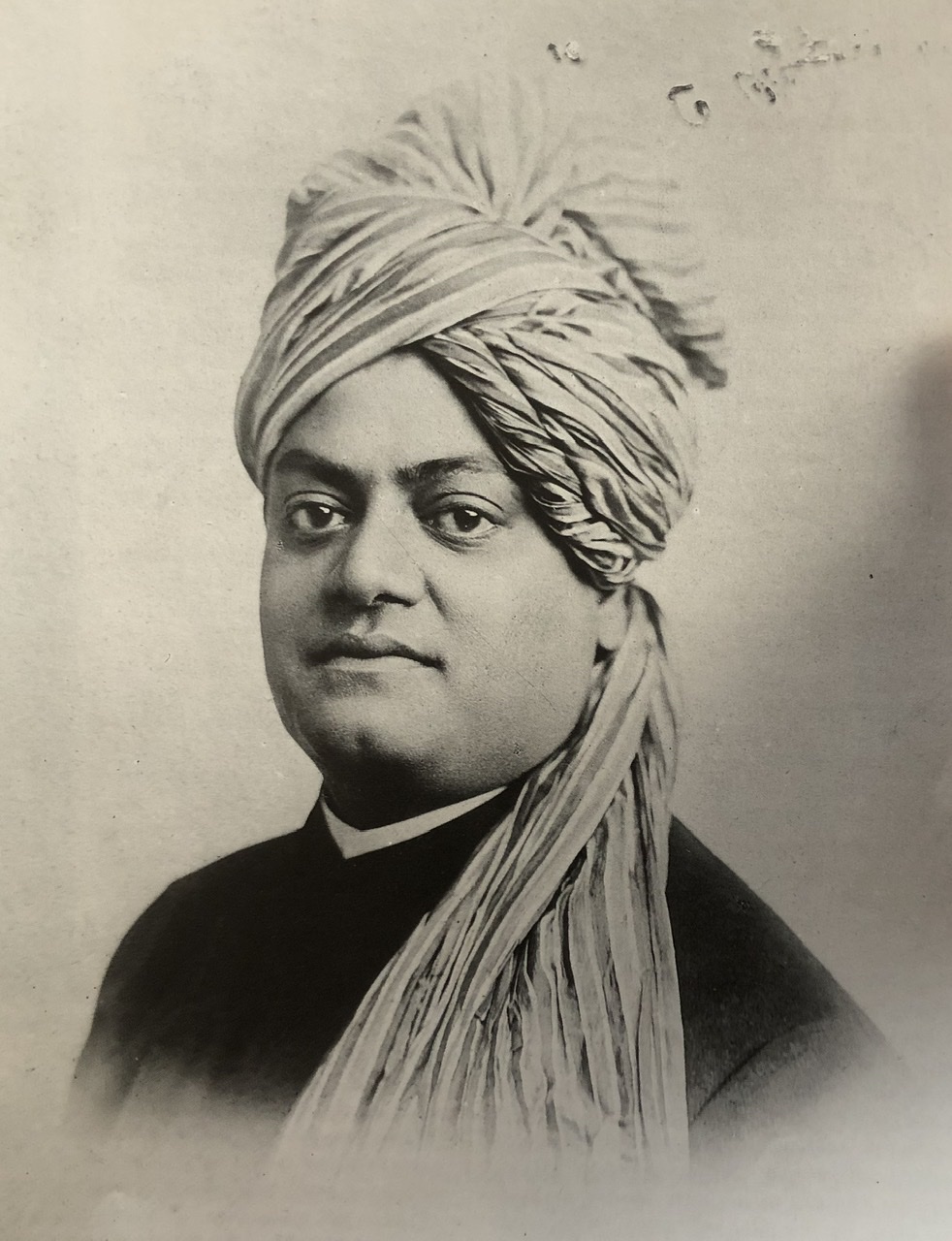

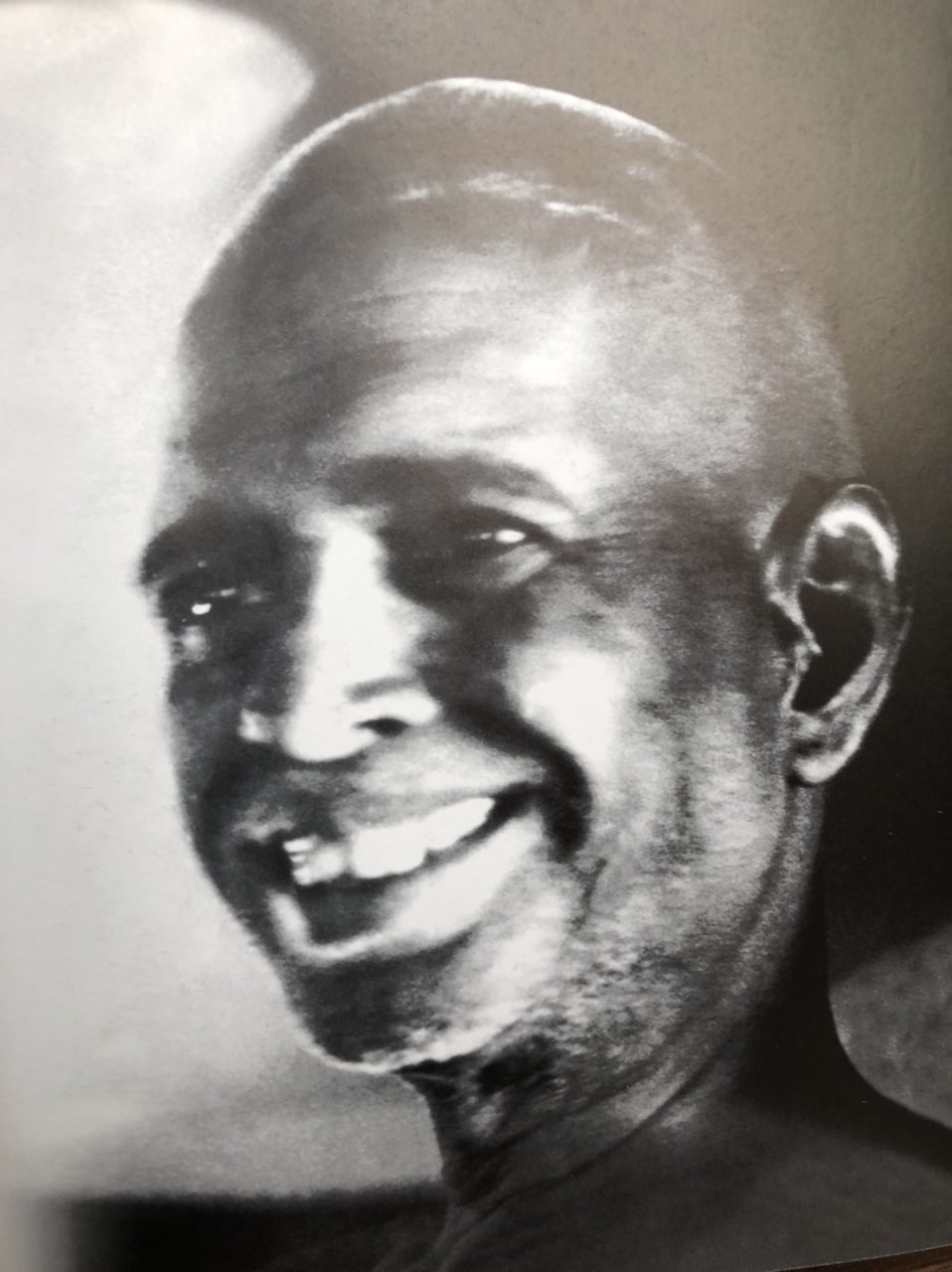

『ヴィヴェーカーナンダの生涯』は何年も前に一度読んだことがあるのですが、断片的な記憶しかありません。しかし、あまりにも有名な聖者ヴィヴェーカーナンダのことは、サットサンガやパラマハンサ、ブログでもよく登場するので有名なエピソードは知っています。久しぶりに読み返してみると、とにかく心臓がえぐられるぐらい感動し、言葉をなくし、ただただ泣いてしまいました。なんと濃密な人生でしょうか。今回は、その感想を少し書かせていただきました。

(ヴィヴェーカーナンダの略歴などは今回省かせていただきます。まだ読んだことがないかた、あまり知らない方は私の説明を聞くよりは実際に読んでもらった方が良いと思います。)

今、私がヴィヴェーカーナンダとはどういう人か?と聞かれたら、こう答えます。

「人間の中にある神性を最も信じ、それをありありと見た人。自分自身がそれであるということも、それを他の人の中に見ることも、誰にでも可能だと断言し、それは、人に奉仕することによって実現する、ということを自らの命を削って世界に発信した人」

読んでいると、本を飛び出してヴィヴェーカーナンダが、今この世界に向けて同じように「全てが神の表れである、だから万人に仕えなさい」と語りかけてくるようで正直圧倒されました。それは彼のあまりにも濃厚な人生全体が、そのメッセージを含んでいると思ったし、一瞬たりともその想いから外れていない彼の一つ一つの行動が、彼の獅子の如く力強い言葉とともに証明しているように感じました。彼は、メッセージを世界に送っただけに留まらず、実際に一人でも多くの人間を目覚めさせるために、具体的に行動を起こし、そのために命を使ったのです。

多くの言葉に感銘を受けましたが、その中で自分自身が時代を超えてヴィヴェーカーナンダの恩寵をいただいていると感じた言葉を一つ紹介させてください。

「ヒンドゥ思想を英訳し、無味乾燥な哲学と難解な神話、奇妙で驚くような心理学をわかりやすく簡潔な一般向けの宗教にして、同時に最高の知性の要求にも答えることは、実際に試みた人にしかわからない大役だ。難解なアドヴァイタが日常生活の中で生命を持った詩的なものとならねばならない。煩わしいヨーガの学説が極めて科学的で実践的な心理学が引き出されなくてはならない。そしてすべての子供にも把握できるような形にすること、それが私の仕事だ。どこまで完成するかは、神のみがご存知だ。働く権利はあっても、その結果に対する権利は持たないのだから」

インドの歴史背景については詳しくありませんが、ヴィヴェーカーナンダの時代(そのもっともっと前から)インドには宗教の地盤はしっかりとあったと思います。しかし、難解で誰にでも分かるようなものではなく、おそらくブラーミンと呼ばれる僧侶階級にある人が理解できるものとなっていたのかもしれません。彼はヒンドゥ思想がもつ、その霊性の宝石をもっと日常生活の中で生命を持つよう、子供でも分かるような形にする必要性を感じていたのではないでしょうか。インド人に対してはもちろんのこと、新しくヒンドゥ思想に触れた世界中の人、特にアメリカ人に対して理解できるようにという思いがあったと思います。ヴィヴェーカーナンダは、インドの貴重な霊性の宝石は、宝石箱がないために汚物の山に埋もれている、反対に西洋は、健全な社会という形で宝石箱を作り上げたが、宝石を持ってはいなかったと言われています。そのため宝石箱を持つ国に、宝石を伝える必要性を感じていました。

そして実際に試みられた彼のいう「大役」の一つが、私たちが手にすることができる代表的な四冊「カルマ・ヨーガ」「バクティ・ヨーガ」「ラージャ・ヨーガ」「ギャーナ・ヨーガ」ではないでしょうか。

クラスに通いだしてまず始めて読んだ本は、「カルマ・ヨーガ」だったと思います。働くということの意味が理解できない、生きるためにお金を稼ぐ必要があることは頭で理解できるが、それをすることが生きることなのかと混乱していた私にとって、働くときの正しい考え方を教えてくれました。「利己心を捨てて働くこと、働きの結果、果実は私のものではないこと、そこに重要性はないということ。結果ではなく、働くという行為によって束縛から解き放たれ、ついには自由になること」自分自身の人生の方向性を知り、安心と喜びを得たことを覚えています。

「キャーナ・ヨーガ」を読んだときは、人間の本性について、私の中に神聖なものがあるのだということを知り、そのものすごく力強い言葉に圧倒されてしばらく動けなくなったことを覚えています。また、神、宗教というこれまで漠然としていた言葉、それでもその言葉の中に「神聖なものがあってほしい」と心のどこかで願っていたことに対して、「それでよかったのだ」と思うことができ、喜びで満たされたことを覚えています。

どちらの本にしても、それを読んで終わりではなく、実際の仕事や家族と関わりの中で、その考えを根付かせようと努力するすべを教えてくれたように思います。これこそが、ヴィヴェーカーナンダが願っていた「アドヴァイタが日常生活の中で生命を持ったもの」となったのだと思います。彼の働きは、時代を超えて、国境を超えて、ひとりのまだヒンドゥの思想を知らない日本人の中に根付き、理想を持たせてくれたと思います。

そして何より、インパクトがあったのが、「誰がこれを言っているのか!」ということでした。これを書いた人が実際に存在していた人間であるということ、それが何よりの励ましでした。人間の可能性をどこまでも広く大きくし、理想的な姿を現してくれました。同じ人間としてこのような人がいる・・・それだけで私は希望を持ち興奮したことを覚えています。

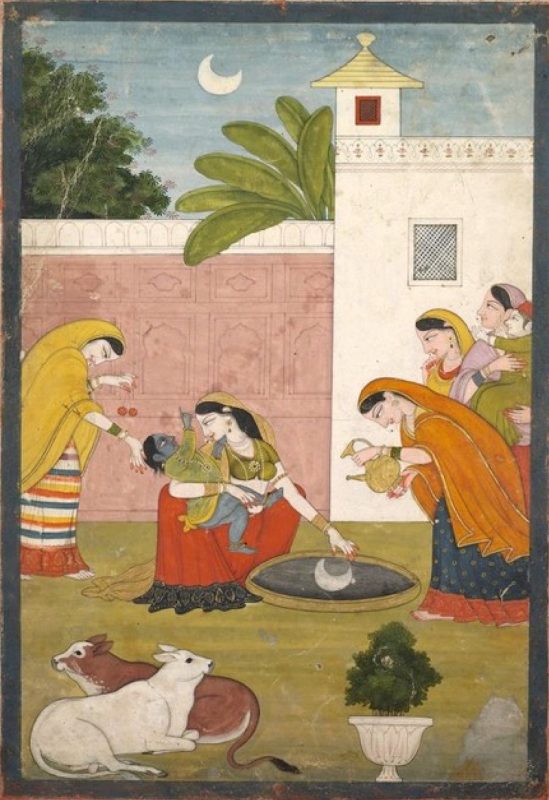

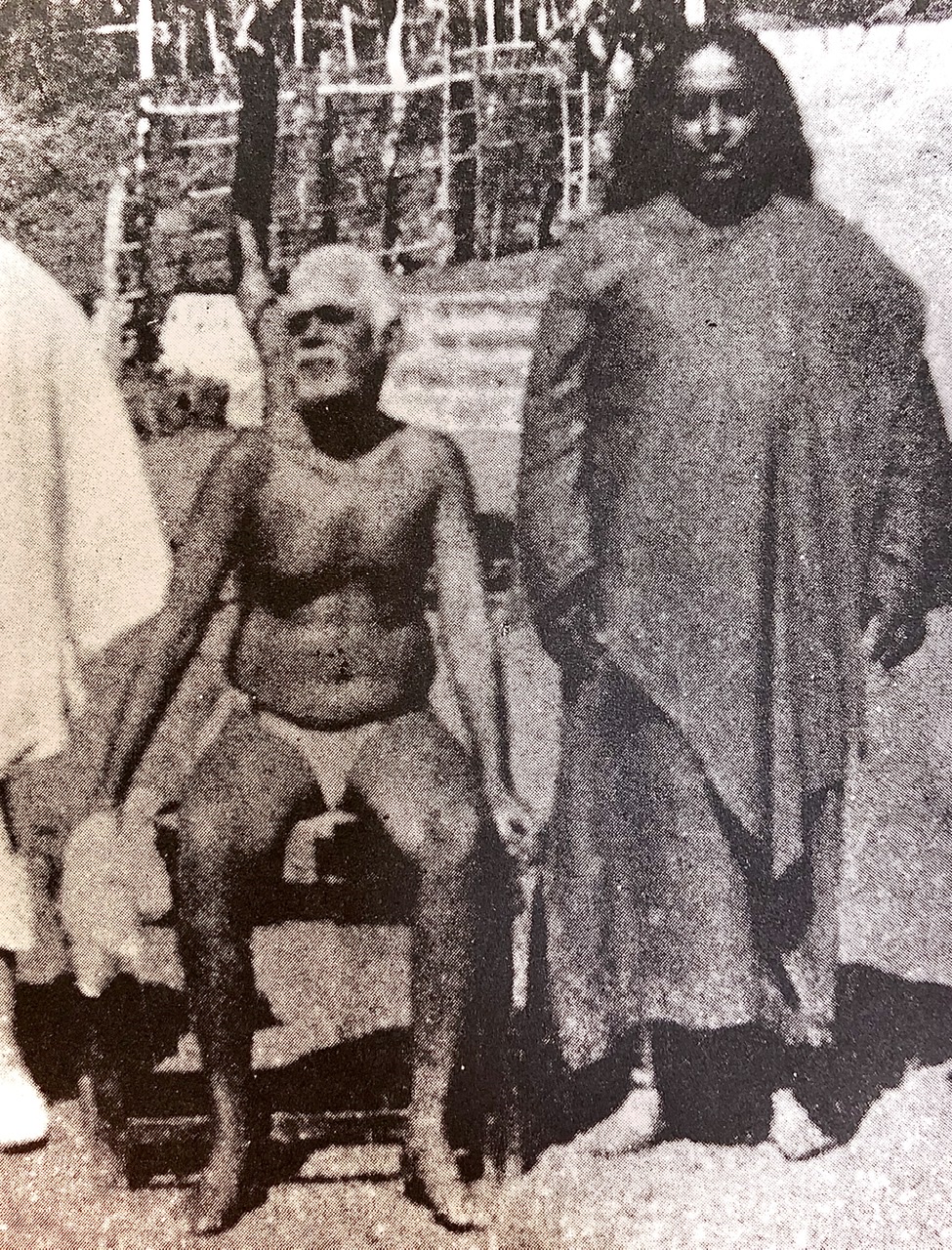

ヴィヴェーカーナンダと自分との関わりについて思いを馳せていたとき、ふと思い出されるエピソードがありました。それは、ヴィヴェーカーナンダのグルであるラーマクリシュナが、修行時代、自らの内にある驕りを無くすため、パリヤと言われる不可触民のトイレを自分の髪の毛を使って掃除をしたというエピソードです。ラーマクリシュナの中に不平等さや驕りが実際にあったのかどうかは分かりませんが、これは弟子に、教えを行為で示すためになされたように思います。誰もの中に神聖がある、すべてが同じ存在であると口で言うだけでなく、実際の行為で見せる。ヴィヴェーカーナンダがアドヴァイタ(不二一元論)を日常生活に根ざしたものとするために奮闘したことは、師であるラーマクリシュナの教え、そのものだったのだと思いました。ラーマクリシュナが実際に生き、それを見たヴィヴェーカーナンダが、それを同じように生き、さらに方法を駆使して世界に広めた、すべての根っこは師であるラーマクリシュナにあるし、こうして生きざまとして師と一つである、その姿にとてもとても憧れを感じました。

ひとつひとつのヴィヴェーカーナンダの行為は、あまりにも大きく、自分の生きている生活とかけ離れていて、彼を理想として何をすればいいのか一瞬わからなくなることがあります。でもそうではなく、彼が信じた人間の本性、神聖さ、純粋さは、すでに誰もの中にあるのだから、それを自らの中に実現していくこと、そして、目の前の人もその神聖な存在なのだから、自分の目の前の人に奉仕していくこと、それだけなのだと気付かされます。

最後にヴィヴェーカーナンダの力強い言葉を紹介して終わりにします。

「私は死ぬまで弛まずに働くだろう。そして死後も世界のために働くだろう。非真理に比して、真理は無限の力を秘めているのだ。それは人格、純粋さ、そして真理の力、人としての力だ。私にこうした力がある限り、あなた方は安心してよい。誰一人として私の髪の毛一本とて痛めることはできない。やっても失敗に終わるだろう、主がそうおっしゃったのだから」

彼は今も働いているのです。私たちもそれに続こうではありませんか。