2年ぶりに、ようやくミラバイさんを台湾に招待することができました!

4月25日から5月8日までの2週間、台北で各2回のアーサナ‧瞑想クラスとバクティ‧サンガム、3回のサットサンガが行なわれました。また今回はそれに加え、特別企画を開催――グルバイ(兄弟姉妹)のマールラーが住んでいる台中で初めてアーサナ‧瞑想クラスが行なわれました!

このミラバイさん訪台の様子を、写真を交えながら私プリヤーが報告させていただきます!

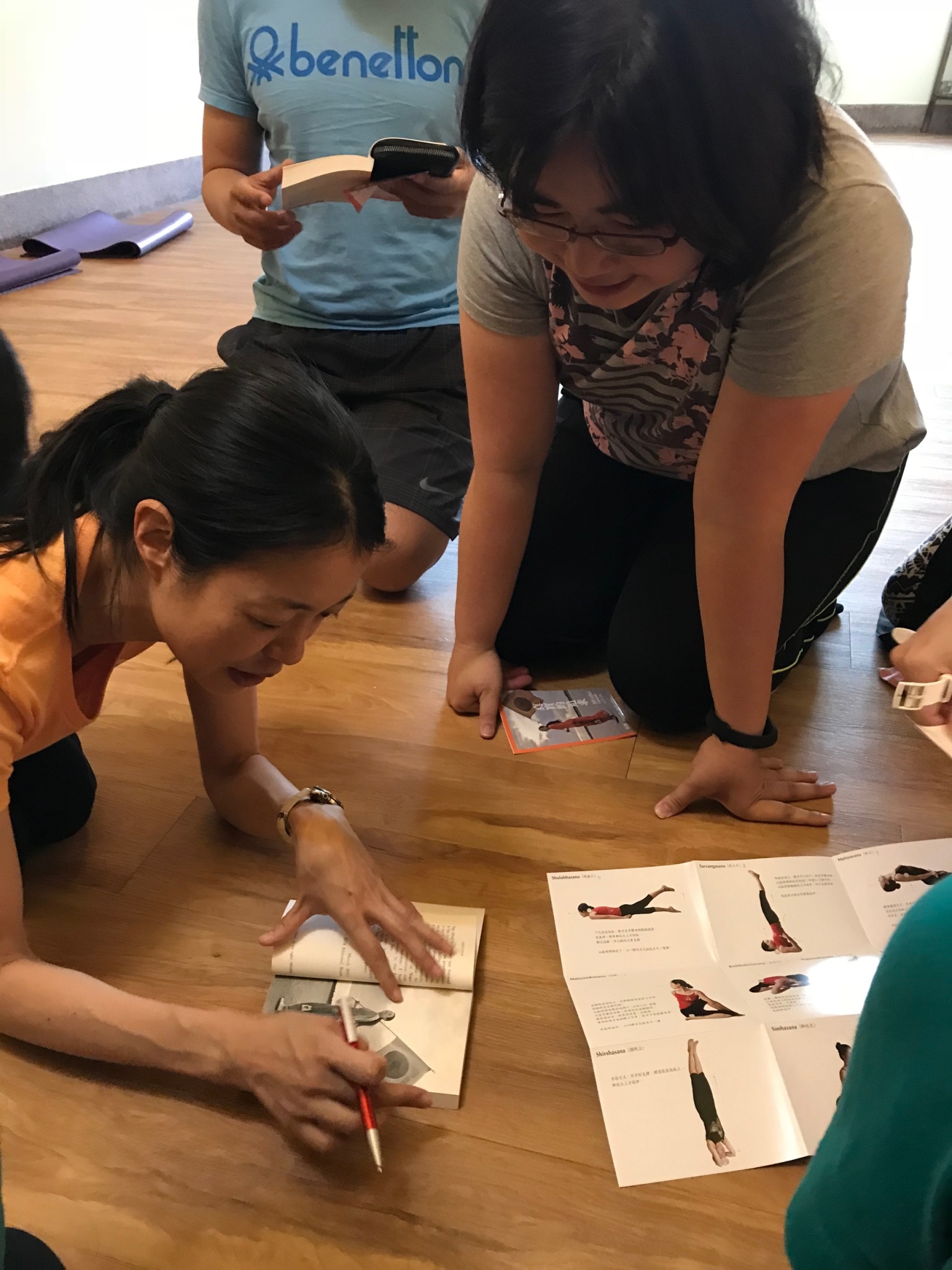

毎回のアーサナ‧瞑想クラスは静かで集中感が漂い、参加者たちは自分の限界までポーズと呼吸を深めていきました。クラス最後の30分の質疑応答の中では、ポーズの順番や注意点、毎日のアーサナの時間帯、飲食とアーサナの関係、瞑想についてなど、たくさんの質問が出ました。どの質問に対しても、ミラバイさんは丁寧で分かりやすく答えていました。ミラバイさんの励ましを通じて、みんなはもっと自信をもって実践を続けられるようになりました。

アーサナ・瞑想クラス@台北

アーサナ・瞑想クラス@台北

アーサナ・瞑想クラス@台中

『真実を求めて』を買ってサインをもらうシーン

サットサンガでは、最初多くの参加者は悩みや不安を抱えているように見えましたが、ミラバイさんから出るヨギさんの教え、真実の答えは、不安の雲を吹き払って、聞いているうちにみんなからは笑顔がこぼれて、時にはミラバイさんのユーモアで大笑いしました。会が終わると、誰もが晴れやかな表情になっていました。

サットサンガ@台北

サットサンガ@台北

またバクティ・サンガムは、たくさんの人が心待ちにしていたことでした! 今回ミラバイさんは、台湾の私たちが歌ったことのないキールタンを2曲紹介されました。一つは踊りたくなってしまう『Siva Sambho』で、もう一つは歌詞とメロディが簡単で覚えやすい『Tumi Bhajare Mana』です。ミラバイさんはずっと私たちを励ましました――キールタンはいつでもどこでも歌える。どんな曲でもどの神の御名を唱えてもいい。その神にまつわる物語を知らなくても問題ない。大事なのは、神の御名を唱えることによって、私たちの心に再び神聖な存在を憶えさせること。キールタンでは、何人かが陶酔するように目を閉じて歌っていました。それは神とのつながりを、その歓びを感受していたのかもしれません。

ここで、グルバイのシューシューとアヤノの感想をご紹介します!

シューシュー:

ミラバイさんの来訪をとても楽しみしていました。最近仕事のため、アーサナクラスに行けなくなって、それで心がだんだん動揺してきて、自分で制御できないほどの葛藤と苦しみを感じていました。でもミラバイさんのキールタンのおかげで、私は解放されて、もう一度平安を味わいました。目を閉じてキールタンを歌うと、ミラバイさんの歌声がまるで滝のように私の胸を急激に打ち、脳天が衝撃を受け続けました。涙も止められませんでした。最後のマントラの時、メロディを教えるためにミラバイさんが一度唱えました。その時、とても自然にミラバイさんはまず目を閉じて呼吸をしてから口を開きました。その敬虔な姿を見て、バクティ・サンガムはミラバイさんのコンサートでもなく、パフォーマンスでもない、彼女がリードされるのは私と神との会話だったのだと気付きました。今回の機会を通じて、再び先輩の力強さを感じました。これからも頑張ります!

アヤノ:

3月にヨギさんが日本に帰られた後、私は病気になったこともあって、心の中にたくさん真理に逆らうものが浮かび上がっていました。苦しんで葛藤していましたが、ミラバイさんが来られたのは、恵みの雨のようでした。

何回もミラバイさんにお会いしましたが、特に今回、ミラバイさんのお姿にヨギさんが見えるように感じました。それはいったい何なのでしょうか? 本当に知りたいです!

1回目のキールタンでは、歌を歌って心の中が歓びでいっぱいになり、ミラバイさんの笑顔と歌声からヨギさんの愛を感じました。サットサンガでは、この1カ月間の葛藤について質問をしました。その中で、あたかも他には何も存在せず、神との関係だけがここに在るように感じました。

ヨギさんは以前、「もっとグルバイと一緒に時間を過ごすように」とおっしゃったことがあります。今回ミラバイさんの来訪を通じて、実際に真理を実践している方の様子を身近に見ることができました。ミラバイさんが優しく話されるうちに、「真理を心に教える」ということがどんなことなのか、突然分かるようになりました! もし真理を頑固な心に教え込めば、私も優しい態度でみんなにヨギさんの教えを分かち合えるでしょう!

ミラバイさんは私たちのような小さなお花の世話をしてくださいました。本当にありがとうございました。また前に進めます!

この2週間、とってもハードなスケジュールをこなしてくださったミラバイさん。台湾のみんなはミラバイさんの魅力に深く惹かれました。ヨギさんやヨーガの教えを話される時のミラバイさんは揺るぎなく、明快でロジカルであり、同時に優しく広大な心をもって、全く批判せずに完全に相手の状態を受け入れ、誠心誠意、真理の言葉を与えてくださいました。また、ミラバイさんの真摯な眼差しと明るい笑みはすべてを溶かし、誰もの顔が自然に綻んでいきました。みんなはまるで子供のように不安も心配もなく、楽しくミラバイさんと交流することができました。

ミラバイさんが執筆された『真実を求めて』を開けば、ヨーガを学び始めた反抗的で頑固な女性がそこにいますが、今、目の前にいるミラバイさんの姿は美しく光り輝いています。この二人は本当に同じ人なのか!と思ってしまうくらいです。けれど、「私でも歩んでこれたので、みんなも必ずできますよ」と、ヨーガの道を歩む先輩ミラバイさんは保証してくださいました。

真実を求める道には起伏があり、うまくいかない時もあるかもしれませんが、ミラバイさんのような先輩が前を歩んでいるからこそ、私たちは安心を得て、勇気をもって前進できます。

ミラバイさんが台湾に来て、無私にヨギさんの教えと一切を分かち合ってくださって、本当に感謝の思いでいっぱいです。ありがとうございました! 次回のミラバイさんの来訪を楽しみにしています!

*速報:

今回ミラバイさんの来訪とともに、ヨギさんから台湾への祝福が届きました。クラスや読書会を行ない、グルバイたちがよく来る場所は216巷と呼ばれていましたが、ヨギさんはその場所に「Ananda Ashrama(アーナンダ アーシュラマ)」と名付けられました。その名前を受け取った時、グルバイたちはみんな感動して大歓びしました。本当に大きな贈りものを受け取りました。このアーシュラマに来る人たちが至福を感じられるように頑張ります!!

ヨギさんに心からの感謝を捧げます。

プリヤー