2017年4月8日(土)、偉大な主ブッダのご聖誕日に、マハーヨーギー・ミッション主催、

第1回 サナータナ・ダルマ アヴァターラ メーラー -神性示現大祭-

が開催されました。

美しい桜の花に包まれたプレーマ・アーシュラマ*には、日本各地、そして遠くはニューヨークと台湾から大勢の人々が歓びを胸に集まり、永遠の真理(サナータナ・ダルマ)と主ブッダを始めとするアヴァターラ(神の化身)のご聖誕を歓び、感謝と誓いを捧げました。

*昨年5月に開設されたプレーマ・アーシュラマは、京都市右京区龍安寺にあります。

きぬかけの路から仁和寺の横を通ってゆるやかな坂道を登っていくと、会場のプレーマ・アーシュラマに到着します。途中、咲き誇る桜の花に包まれます!お二人様ご到着。この日は、仁和寺山門に集合し、散策をしながら団体で来られた人も多くいました。皆歓びを胸に集まってきました。

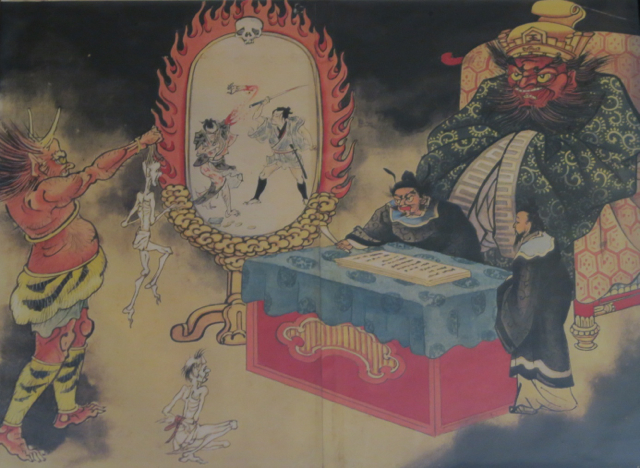

プレーマ・アーシュラマ全景。アーシュラマと呼ばれるにふさわしい品格を備えています。この日は、洒落た数寄屋造りの門の前にサハスラーラの旗が翻っていました。受付には10人の神の化身が皆を迎えてくださいました。この絵は、20年近く前に弟子の一人が描いたものです。

たくさんの人々で溢れかえってきました。皆笑顔一杯です!台湾からも5人のグルバイ(兄弟姉妹弟子)が駆けつけました。

2階のベランダからは京都市内が一望でき、京都タワーも見えます!桜も美しい!

玄関を入ると、庭に咲いていたサンシュユ(春黄金花)と極楽鳥が出迎えてくれます。外の桜の花にも負けない見事な生け花です!

生演奏の素晴らしい調べが会場を包みます。ハートの奥から喜びが湧いてくるようです!

歓喜に始まり、歓喜に包まれ、歓喜が溢れ出した歓びの祝祭になりました!

一輪の花の中にも真理はあると師は言われます。人の中にも、あらゆるものの中に唯一なる永遠の存在がある。名前も形もない存在だけれど、それだけが在り、その唯一なるものが万物として顕現している!しかし、無知というものがやってきて、人はそれを忘れてしまいます。

アヴァターラは、100%真実そのものが人の形となって顕れた存在です。

真理が衰え、非真理が起こるとき、私は常に自らを顕す。善き人々を救い、悪しき人々をなくすため、そして真理を確かなものとするために、私は時代ごとに現れる。

この主クリシュナの宣言の通り、世が乱れ、真理が忘れ去られようとするとき、アヴァターラたちは地上に降り立ち、人々を救済し、永遠の真理へと導いてきたと言われています。

この日は、ヨーガの伝統の中で登場した主ブッダを始めとするアヴァターラ*について思いを馳せながら、最愛の師、シュリー・マハーヨーギー・パラマハンサの存在と使命を改めて思い起こし、弟子たちの祝辞を捧げました。*主クリシュナ、シュリー・ラーマクリシュナ、ババジ、ラマナ・マハリシ

日頃から熱心にヨーガを実践し、サナータナ・ダルマを行為し続けるヨーギニー、ヨーギーたちの純粋な志に触れ、歓喜が渦巻くように高まり、参加された方は、大いに笑い、大いに泣き、大いに歓喜しました!本当に稀に見る、歓びの祝祭となりました!

吉祥なこの日に発行された『ヨーガの福音』と祝祭の記念品が奉納され、披露されました。師の珠玉の教えが記された美しい装丁の聖なる書籍に魅了され、そしてサプライズの記念品には大いに沸き立ちました!『ヨーガの福音』については、Webサイトでもご注文いただけます。

少しでも当日の様子をお伝えできていれば嬉しいのですが、詳細な内容は、機関誌『パラマハンサ』5月号にてご報告させていただきます。

ありがとうございました。

最愛の師とすべてのアヴァターラに、そしてご参加された皆様、ご賛同くださった皆様に、心より感謝を申し上げます。

ジャイ サナータナ・ダルマ アヴァターラ キ ジャイ!!!

サーナンダ拝