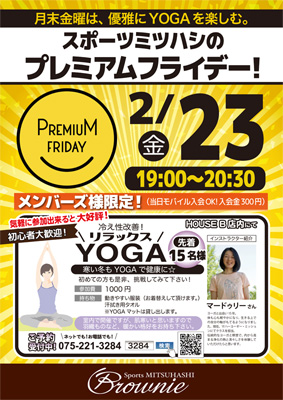

まだまだ寒さが続きそうな2月、スポーツミツハシ 京都ブラウニーのイベントにてヨーガのクラスを行なわせていただくことになりました!

お店は烏丸御池のスタジオからもすぐ近く。実は年末に立ち寄らせていただいた際、店長さんはじめお店の方がとっても明るく気さくな方で、ワークショップのちらしも快く置いてくださり(感謝!)、今回のご縁もいただきました。

寒い季節を元気に過ごすため、体を温められるように、ということで、内から全身を活性化し、浄化の熱を高めていけるような体感をしていただけたらなあと考えています!

真冬に、ただひたすら自分の呼吸を見つめ、集中してアーサナ(ポーズ)をした後、体が芯からホコホコしていて、冷たい外の風にあたっても縮こまることなく、平然と清々しい気持ちでいられるような感覚になることがあります。

ヨーガを実践していくと、体も強くしなやかになりますが、精神面においても強靭になり、暑さ・寒さ、快適・不快、好き・嫌いといった、自分の枠を超えることができるといわれています。そのような、ぜひ身につけたい!ヨーガの力についてもお伝えできればと思います。

アーサナの後は、今多くの関心が集まっている瞑想も行ないます。

初心者の方も大歓迎! 月末金曜日、プレミアムフライデーのお仕事帰りにぜひいらしてください〜!

日時:2018年2月23日(金)19:00~20:30

会場:ミツハシ 京都ブラウニー HOUSE B店内(柳馬場御池通北西)

参加費:1,000円

お問い合わせ・お申し込み:075-221-3284(ミツハシ京都ブラウニー)

*メンバーズ様限定 当日モバイル入会OK(入会金300円)

主催:スポーツミツハシ 京都ブラウニー