残暑お見舞い申し上げます。

まだまだ暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか?

お盆ということで、お墓詣りに行く方もおられるかと思います。

そこで今回のブラゴパーラは、京都嵯峨野の「化野(あだしの)念仏寺」に行ってきました〜😎

八千体を数える石仏・石塔は、あだし野一帯に散乱した無縁仏の石仏を明治中期に地元の人々の協力を得て集められ、極楽浄土で阿弥陀仏の説法を聴く人々になぞらえ配列安置されているとのことです。

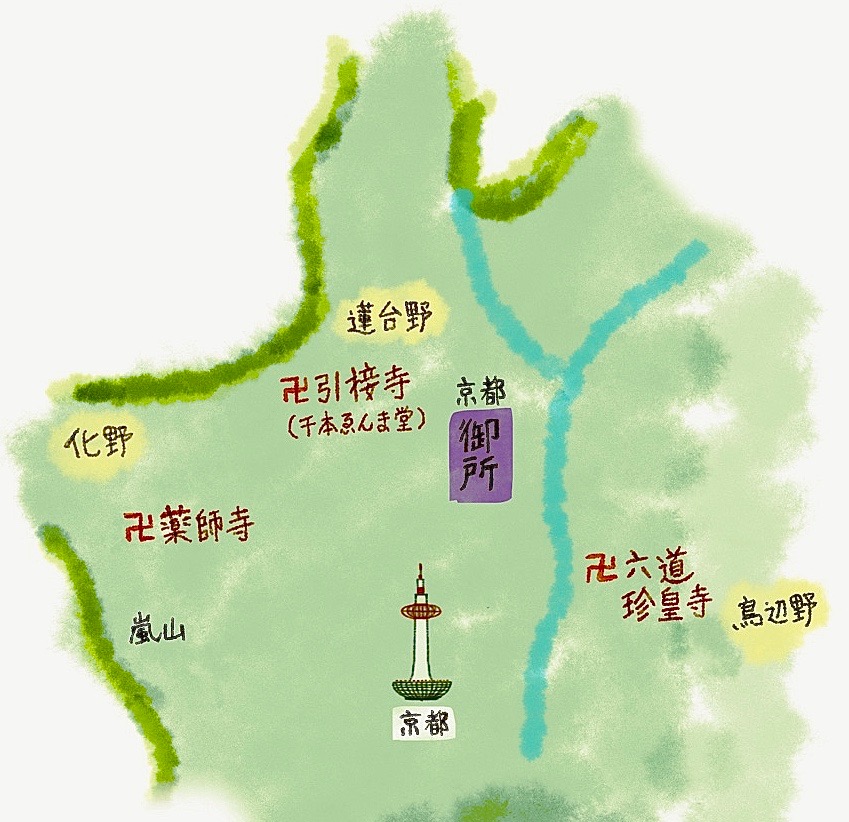

古くからこの京都では、北の「蓮台野(れんだいの)」、東の「鳥辺野(とりべの)」、西の「化野(あだしの)」が三大葬地だったそうです。

巨大なストゥーパ(仏塔)もありました。

ところで今回、化野念仏寺を訪れたのはお盆ということもありますが、「ある人物」の存在が浮かび上がってきたからです。

前回のブラゴパーラでは六波羅蜜寺を訪れましたが、そこは東の葬地「鳥辺野」の境目に位置していました。

そのすぐ近くに六道珍皇寺というお寺があり、そこは「小野篁(たかむら)」という人物が閻魔大王に仕えるために冥土通いをしたといわれる入口の井戸と、彼が彫ったと伝えられる閻魔像がありました。

また今回訪れた西の葬地「化野」の境目には薬師寺というお寺があり、そこには出口の井戸跡と、彼が彫ったと伝えられる地蔵菩薩像(閻魔の化身)がありました。(井戸があった福正寺はなくなり、近くの薬師寺に併合)

冥界への入り口の井戸(六道珍皇寺)

そして、ブラゴパーラvol.2で訪れた「千本ゑんま堂(引接寺)」は、北の葬地「蓮台野」の境目に位置し、ここは小野篁が閻魔像を彫って本尊としたお寺でした。

このことから、小野篁という人物が京都の三大葬地すべての境界に関係していることが見えてきたのでした。

つまり、京都の地理上での「この世(此岸)」と「あの世(彼岸)」の狭間に、小野篁の所縁の地があるということです。

by saci.

では、小野篁とはどういう人物だったのでしょうか?

小野篁の生没年は平安時代前期の802〜852年。かの有名な弘法大師空海(774〜835)と生きた時代が重なっています。篁は空海とも関わりのあった嵯峨天皇と親交があり、遣唐副使にも任ぜられましたが渡航せず、遣唐使の事業を風刺する漢詩を作り、それを読んだ嵯峨天皇は激怒し、流罪になります。許された後はさまざまな官職を経て参議に至っています。その博識、詩才は世に重んじられ、『令義解』の序文の執筆、『古今和歌集』にも和歌が入集し、百人一首の一人(参議篁)にもなったほどの人物です。

そして伝説では、昼は宮中に赴く官僚、夜は冥府において閻魔大王に仕え、冥界を行き来する神通力をもっていたとされています。ちなみに身長は六尺二寸(188㎝)の巨漢であったそうです。

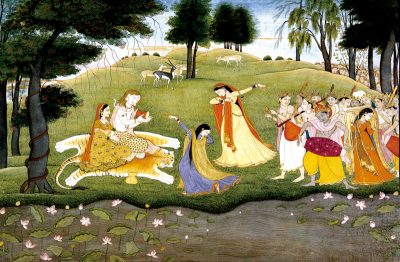

閻魔大王に教えを請い願う小野篁。

天皇にも反発するほどの気骨と、また優れた文才をもった小野篁ですが、冥土通いをして閻魔大王に仕えていたという伝説を、皆さんはどう思いますか?

後世の人たちの創作もあるように思いますが、この伝説の背後から見えてくるもの、それは「閻魔による救済」であると私は感じます。

いつの時代も国でも、「人は死んだらどうなるのか?」という死の謎、恐怖と不安を取り除くことが大きなテーマであり、それに向き合ったのが宗教です。

一見すると、恐ろしい形相の閻魔は、死や死後の世界の恐怖を喚起する存在のように感じてしまいます。

しかし、閻魔は「死を司り、支配する王」です。

人は死んだらどうなるのかという「輪廻転生の理」を知っている者、つまり「真理」を知っている存在ということです。

葬送の時、この世とあの世の境で閻魔、並びにその化身である地蔵菩薩を拝することで、死者やその親族、これから生きていく者は、閻魔の形相や地蔵菩薩の慈悲に引き込まれるようにして真理やその教えに誘われたように感じます。

「野宰相」「野狂」という異名をもつ小野篁ーー大きなお墓を作ったり十分な供養ができなかった民衆の心の救済のために、彼岸への誘いの手助けをした本物のお役人、そして閻魔を見神した隠れた宗教者だったのでは👀と私は感じました。

ゴーパーラ

7/9、師はニューヨークへご出発されました。日曜日には今回1回目となる直伝クラスが行なわれる予定です。

7/9、師はニューヨークへご出発されました。日曜日には今回1回目となる直伝クラスが行なわれる予定です。