1/1にニューヨークのマハーヨーギー・ヨーガ・ミッションのブログ「プロジェクト サハスラーラ」にアップされたサーディヤーの記事が素晴らしい内容でしたので、日本のブログでも翻訳して紹介させていただきます!彼女の師との出会いと、それに至るまでの経緯や心情が、ありのまま素直に書かれています!

「あなたの心を私に固定し、知性を私の中に置くのだ。そうすれば今、あなたが私の中だけに生きているということは疑いがない」

– Words of Krishna, Bhagavad Gita, Ch. 12 Verse 8

地下鉄の階段の側に立っていました。どこから来てどこに行こうとしていたかは覚えていません。でもそのニューヨークの各地下鉄駅の特徴である緑色に塗られたフェンスの側に立ち止まっていました。

「この世に欲しいものなど何もない」という思いが手にとって掴めるほど明瞭に、心の中で具体化したのはその時でした。私のハートはただ一つの欲望に満たされました。——神への奉仕にこの人生を完全に捧げたい。

何かを欲するということは、私にとってはおかしなことでした。成長の過程で神への概念に関する様々な段階を通過しました。教会が示す概念をそのまま受け入れていた時もありました。その時はそれだけしかなく、それが触れることのできるすべてでした。その後、キリスト教の神に対する概念に幻滅し、叔父が送ってくれた様々なアメリカ原住民の暮らしの本で読んだグレート・スピリットを崇めて祈りを捧げていたこともありました。10代になると姉に影響されて神を完全に否定しました。神は存在せず、宗教は偽善であり冗談だと。キリスト教徒の宗教を見下し、神を信じる人たちよりも自分を上に見ていました。‘あの人たち’は妄想的で差別的で、常に自分たちの信条を他人に押し付けていると。私はそこから自分を隔てていました、冷笑的だったからだけではなく、そうすることが「カッコイイこと」だと思っていたからです。キリスト教徒の宗教とは関わりたくなかったし、神とも関わりたくなかったのです。

他の宗教をよく知っていたとは言えません、私の宗教教育の多様性は極限られたものでした。けれども、宗教を正当化して残虐に満ちた戦争が今なおあることは知っていましたし、全く理解することも受け入れることもできませんでした。それで宗教やそれに関する事柄を拒絶し、長年こういった意識やものの見方を保ってきました。それは『あるヨギの自叙伝』を読み、『バガヴァッド・ギーター』のようなヨーガの聖典を知り、神に対する概念がほぐれ始め、神についてもっともっと知りたいとハートを開き始めるたった数年前のことでした。

そういった過去があっても、今では私のすべては神に向けられています。神が何であるのか知りませんでしたし、神に私の人生を捧げたり、神に奉仕をするとはどういうことなのか想像もできませんでした。ただわかっていたのは、そうすることだけが私の人生を生きる価値のある唯一のことだということです。それ以外はすべてが偽りでした。ニューヨークを離れる手配をする準備ができていました。最初の考えはインドに行き、すべてを捨てて隠遁生活を送り霊的な生活だけに専念できるアシュラムを探すことでした。世俗的なことへの興味は失っていました。

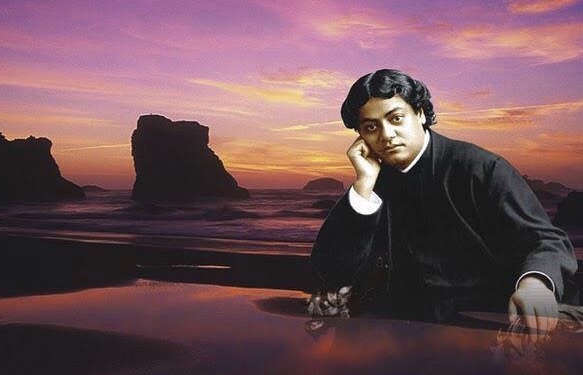

その一日か二日後、ある友人との会話の中で、彼が噂を聞いて会いに行ったニューヨークにいるヨーガのマスターについての話がありました。彼は鞄の中から『ヨーガの福音』という小さな本を出して私に差し出しました。私は両手でその本を持ちました。その本のデザインの独特な作風である表紙のヨーギーのイメージと、本の中にあったヨーガのマスターの笑顔が際立って見えました。友人がこのヨーガのマスターについて話しているとき、私はとても真剣に聞いてはいても、自分自身がこのマスターに会うことができるなどとは思いもよりませんでした。友人は週末にこのマスターのプログラムに参加するので、どうであったかを教えてくれるとのことでした。

翌週彼に会い、彼の体験を聞きました。すぐに何かが違うと感じました。いつもより彼が静かで、何かが彼の中で変わったようでした。彼がヨーガのマスターについて話す時、涙が浮かんでいて、まるで長い間失っていた何かを見つけたかのような彼の気持ちを感じることができました。彼は言いました、「自分で会いに行くといいよ」。それまで、それが可能だという思いさえもありませんでした。どういうわけか、そんな簡単に会いにいける方だとは思っていなかったのです。誰かを知っているとか紹介がないと会えないものだと思っていたのです。このシュリー・マハーヨーギーという名前のヨーガのマスターは、日本から来られていて、ニューヨークを訪問されているのだと彼は続けました。日本に戻られる前に、ヨーガのクラスを幾度か行なわれ、サットサンガ(質疑応答)も一度行なわれるとのことでした。友人は翌日にアメリカを出るため、シュリー・マハーヨーギーにお会いする機会はそれ以上なかったのですが、情報を教えてくれて、行くように勧めてくれました。

真のヨーガのマスターに会うことは容易ではない

家に戻って、すぐにマハーヨーギー・ヨーガ・ミッションのホームページを調べました。シュリー・マハーヨーギーが帰国される前に行なわれるクラスと一度行なわれるサットサンガについて確認しました。次にあるクラスはラージャ・ヨーガクラスでした。クラスの受講料はこれまで私が馴染んでいた以上のもので、当時、予算的に厳しかったのですが 、このマスターに会おうと決めていたので、「クラスを一度だけでも受けてみよう」と決断しました。ホームページにあるように、予約をするために電話をしました。女性が電話を受けました。クラスについてどうやって知ったのかと聞かれました。「友人から」とだけ答えました。すると彼女は、「どなたですか」と聞きました。当時は、沢山の人たちが通う大きなヨーガのスクールに電話をしているとばかり思っていたので、それを不思議に思いました。その大きなヨーガのスタジオだと思っていた所が「ケーヴ」というマハーヨーギー・ヨーガ・ミッションの本部であり、アーナンダマーリーがたった一人ですべてのクラスの問い合わせに懸命に対応されている、あの小さなアパートだったとは考えてもいませんでした。

クラスの日と共にハリケーン・アイリーンもやってきました。クラスの前日に、市は地下鉄とバスの運休をし、交通網を遮断する可能性を勧告しました。クラスに行く手段がなくなり参加できなくなることが心配で、クラスの予約をした同じ番号に電話をしました。クラスは、友人をその存在によってこんなに早く変えてしまったシュリー・マハーヨーギーという偉大なマスターに会う機会と捉えていたので、そうする必要があるのであれば、191丁目から10丁目まで歩くのは厭いませんでしたが…ハリケーンなので、そうするべきかどうかも分かりませんでした。電話口からは予約をした時と同じ女性の声が聞こえました。クラスを行なうか否かは、まだ未定とのことで、もう少ししたら決断を下し、ホームページでアナウンスするとのことでした。

少なくとも、決まったかどうかを確認するためにもう一度電話をしたと思います。最終的にクラスが中止になったと聞いて、そこに行く手段がなくて私が行けないがためにクラスに参加できないわけではないことにホッとしたと同時に、大切な機会を逃すかのような気持ちになりました。

お帰りなさい

クラスは再度スケジュールされ、遂に機会が訪れました。クラスに早く到着すると、後にカルナーと知ることになる一人の女性が準備をしていました。何かお手伝いできることはないかを聞くと、彼女は快く花瓶の位置を動かすよう指示してくれました。シュリー・マハーヨーギーがどのようにクラスに入場されたか、どのようにクラスが始まったかなど、詳しくは覚えていません。ただ覚えているのは、前列のシュリー・マハーヨーギーの持ち場の右側でプラクティスを行なったということです。

アーサナの最中に、指示の多さとその細やかさに驚きました。クラスは二人の女性が声でリードし、実習者のアーサナを指導していました。自分がアーサナをしている時にたくさんの 注意を向けられて指示を受けることに慣れていなかったので、時には少し圧倒されましたが、ここでは注意を払うべきたくさんの細かいポイントがあるようでした。一つ一つのアーサナは、並外れて長く保持するようで、ポーズの間に休憩を挟みました。以前にアーサナをしばらくやっていましたが、ここではすべてが私にとっては新しく、異なったものでした。頭立ちのポーズ時になり、いつも通りに行ないました。頭立ちのポーズは私にとって、なんてことのないものだったので、シュリー・マハーヨーギーが私の横におられることを突然感じた時にはとても驚きました。シュリー・マハーヨーギーの存在感は明らかに否定しようのないほどの強烈さで、今まで感じたことがあるすべてと違いました。私の体位を真っ直ぐになるように導かれた時、私の心臓は突然波立ちました。こんなことは本当に稀で、ポーズを戻した方がいいのだろうかと、一瞬不安になりました。でも、すぐに思いました。「いや、シュリー・マハーヨーギーはマスターだから、私を怪我させることはないわ」師のいかなる指示にも従う弟子の意思の話を一瞬思い出しました。「何がなんでも、戻すように言われるまで留まり続けるわ」その時には、シュリー・マハーヨーギーがどういった方なのかよく知りませんでしたが、これは私がどれだけ師に委ね、どれほど信じる意思をもっているかの私へのテストであるかのように感じました。

瞑想の前に、シュリー・マハーヨーギーは私の前に座り、辛抱強くそれぞれの坐法を見せてくださいました。そのお優しいお顔に面食らい、その見抜くような眼差しと笑顔は私のハートの奥底まで届きました。クラスの終わりに、師がお話をされたかどうかは覚えていません、ただ、師を見続けないではいられませんでした。まるで師は太陽のように眩い光に包まれていました。その場を離れては欲しくなかったけれど…クラスは終わってしまいました。

参加者がマットを丸め、クラスの部屋から退出して行く時、アーナンダマーリーが私のところに来ました。幾つかの言葉を交わしたと思いますが、よく覚えていません。とにかく非常に明瞭に、はっきりと覚えていることは、アーナンダマーリーは私の目を真っ直ぐに見て、「お帰りなさい」と言って、私を強く抱き寄せたことです。世界が回り始め、まるで気絶するかのようでした。何かが起きたのです…それが何であるのか言葉にすることはできませんが、感覚で確かに感じました。「戻ってきた」その時私の心がそれを理解できようができまいが、私のすべてがそれを知ったのです。

***

経済的な理由でシュリー・マハーヨーギーのその後のクラスを受けるつもりはなかったのですが、他のことはすべて横に置き、シュリー・マハーヨーギーが日本にお戻りになる前のサットサンガとクラス両方に参加できるようにしました。サットサンガについてあまりよく覚えていませんが、質問は何もせず、シュリー・マハーヨーギーの真ん前に座り、一瞬たりとも目をそらせたくありませんでした。

最後のクラスで、シュリー・マハーヨーギーが部屋から歩いて退出される時、涙が溢れ、去って欲しくなかった、まるで父を見つけたのに、また会えるのか、いつ会えるのかわからないままサヨナラを言わなければいけないかのように感じました。

その後、とにかく家に戻り一人になりたかった。その晩の睡眠はいつもとは違い、夜中に突然目を覚まし、心の中に残っているシュリー・マハーヨーギーのイメージと存在を思っては涙しました。シュリー・マハーヨーギーは私と共におられ、これからも共におられるように感じました。感謝の気持ちに圧倒され、泣いて神に頭を垂れることしかできませんでした、それがどういうことなのかよく分からなかったけれど、神が、私が求めていたものを授けてくださったのだと何かが私に教えていました。「私の人生を、神に奉仕することに専念したい」という私の思いへの答えだったのです。

October 14, 2018

サーディヤー