本日、師は台湾へご出発されました。

今回はどんなドラマが生まれるのでしょうか。楽しみですね〜〜!!!

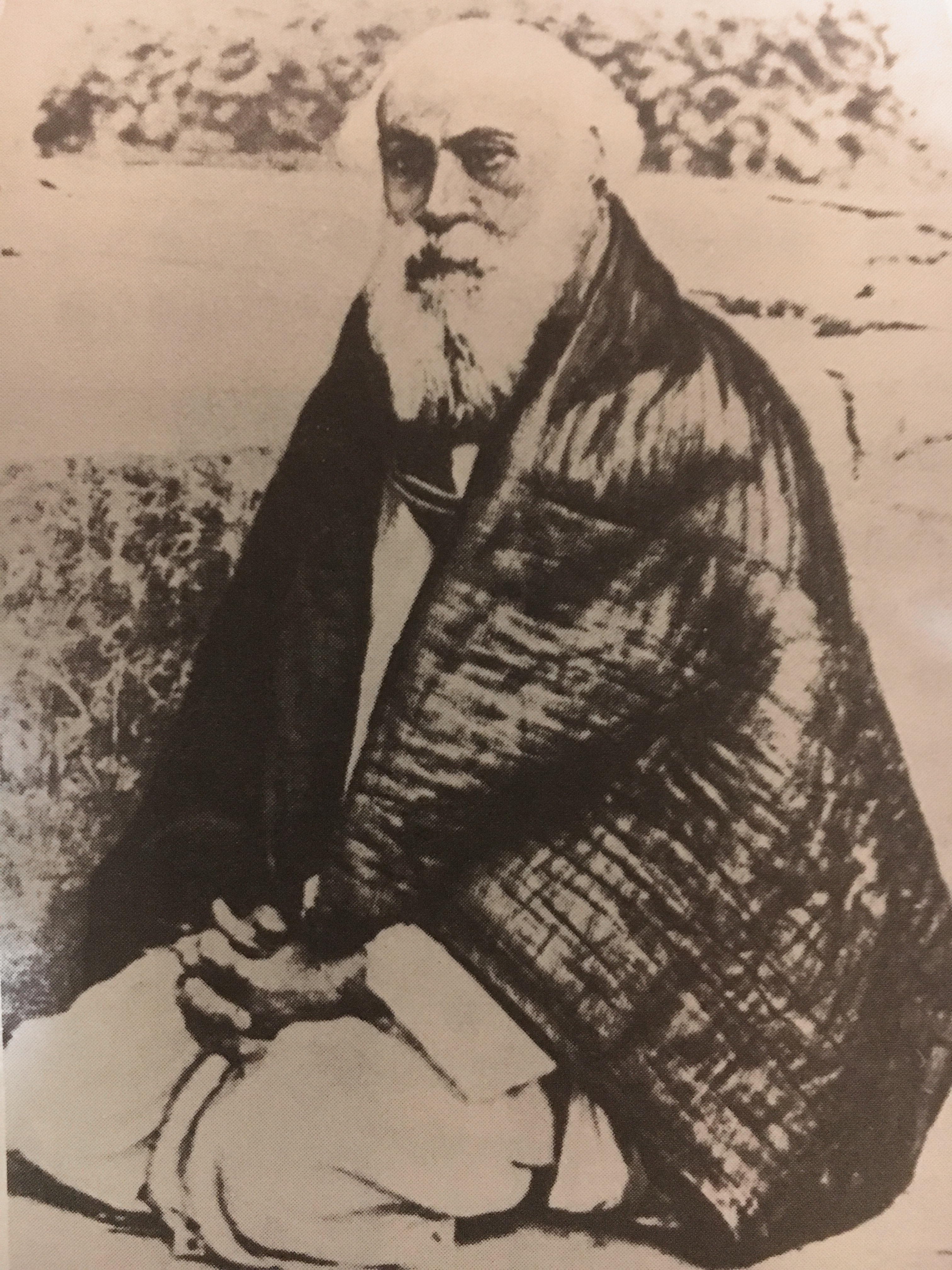

さて、のどかな田園風景が広がる町、丹波・篠山にも、師との出会いがもたらされ、一人でも多くの人にヨーガを伝えていきいと純真な思いをもって活動している仲間がいます。

MAMA YOGA lila(ママたちのヨーガのサークル)の皆さんとのご縁で、7月からのヨーガ・瞑想特別クラス、そして先週の木曜日には、さまらさの台所の開催が実現しました。とっても熱心な皆さんと交流する中で、この地域の肥沃な大地に撒かれたヨーガの種は、着実に育っているように感じました。

ではでは、先日の報告をさせていただきますね。

秋の味覚がとっても豊富な丹波・篠山。特に有名な特産物に黒豆がありますが、その黒大豆が成熟する前の、たった3週間ほどしか食べることができない貴重な枝豆が黒枝豆だそうです。

この時期、サークルのメンバーも収穫の手伝いで忙しい方もあるようですが、食べきれないほどの黒枝豆をどっさりもらうことがあるという方や、ほぼ毎日食べているという方もおられました。

そこで、今回は黒枝豆の販売解禁日(そんな日が設けられているとはビックリ)から一週間というタイミングで、ぷりっぷり♪の黒枝豆を使った料理いろいろをご紹介しました〜。

この日作ったのは、かき揚げとポタージュ、白和え。その他、さつまいものスティックフライ、小かぶの浅漬。新鮮野菜はすべて丹波から!

料理の工程はどれも単純ですが、無駄なく美味しい手順のコツもお伝えしました。

例えば今回のメニューなら、中華鍋で白和えのごまを炒る(ちょっとひと手間で美味しく)→鍋は洗わず、油とさつまいもを同時に火にかける(中はホクホク、外はカリっと)→時々さつまいもを動かすくらいでいいので他の料理にかかれる(効率的!)→油の温度が上がりさつまいもが揚がったら、次にかき揚げを揚げ始める、など。

味付けはほとんど塩のみ、一品に薄口醤油を少々使っただけです。

黒枝豆は、できるだけ栄養素を逃がさないよう、少量の水で蒸すことに(時間短縮にもなります)。

さすが皆さん地元だけあって美味しい食べ方はよくご存知ですが、ほとんどの方が、ゆでてそのまま食べる以外はしたことがなかったようです。今回のようなお料理は逆に新鮮に感じられたようで、おもてなしにもいい! とにかくシンプルで簡単なのに美味しい!ととってても喜んでくださっていました。

ふだんはなかなか甘いものや食べる量が制御できず、食べてももの足りなく感じるという方が、一見少ないかな?と思う量でも、すごく満たされて今までの食事は何だったんだろうと思うくらいだったと言われていました。

また調理の中では、こうするもの、こうしなければいけないと思い込んでいたことに気付かされたという声もありました。

これがなんとも、目から鱗の驚き、さまらさの台所の醍醐味なんですよね〜!みんなで楽しく和やかに料理し、旬のお野菜の素材そのものを味わっていただくと、こんなにも体も心も満ち足りる。私たちの命の歓びを分かち合ったような気持ちになりました。

大自然の恵み、お野菜を作ってくださった方の働きに感謝を込めて「いただきます〜!」 託児などでヘルプしてくださった皆さん、お子さまも一緒に。

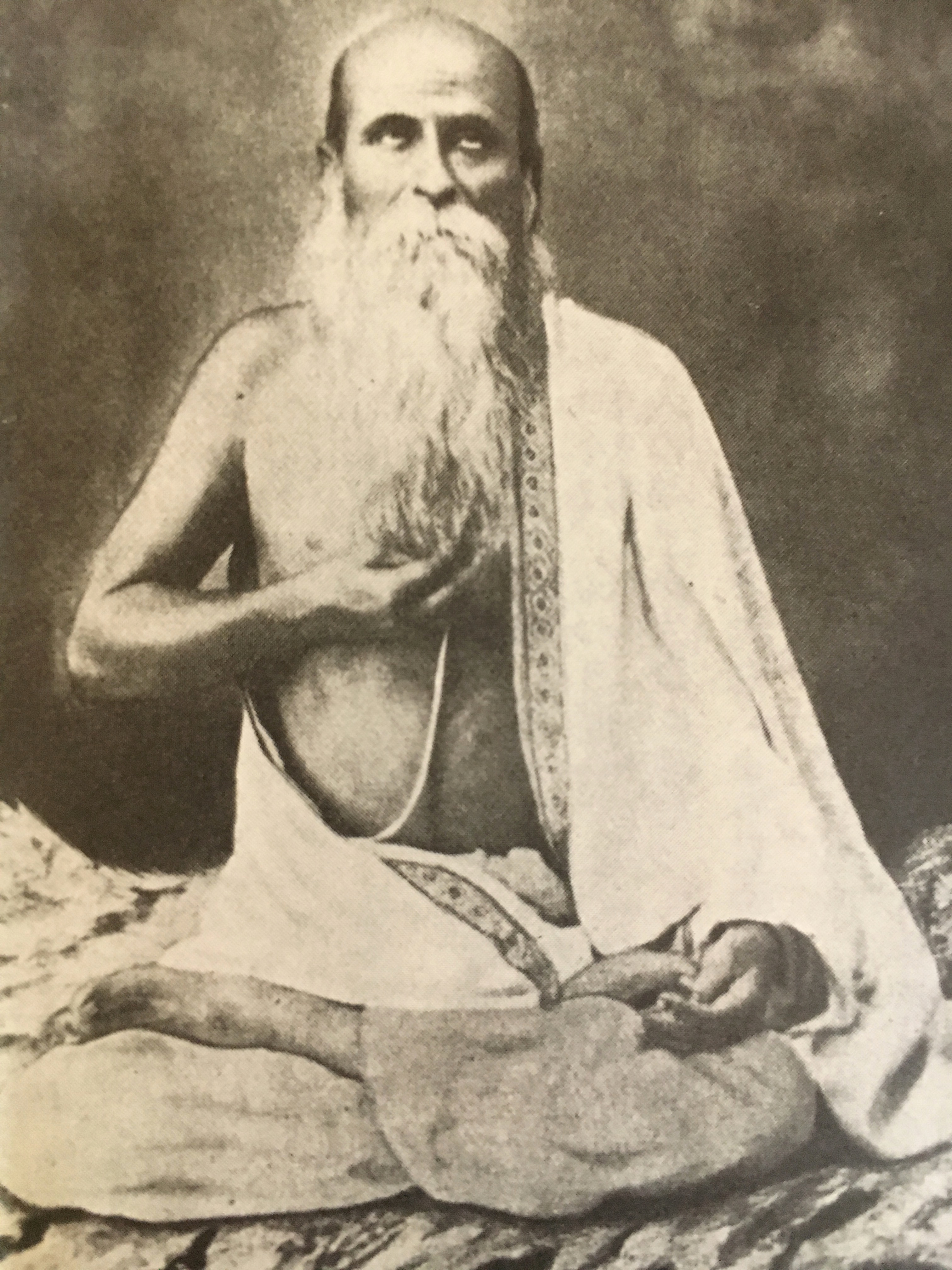

そしてこの日は盛りだくさん! 食事のあとは、皆さんにヨーガの広い世界を感じていただこうと、アーサナのデモンストレーションとキールタンの映像(2年前のイベント『The Eternal Quest〜永遠の探求』)の上映も行ないました。

「さまらさ」に込められた意味は、万物の命を等しく尊び、ともに歓びを味わうこと。食を通して命をいただく意味を深く感じていくことも、アーサナと瞑想によって心のざわめきを静めていくことも、また神の御名を唱え、神への愛を高めていくことも、たった一つのこと、私たちが自らの内にある真実を実現するためにある!! そんなエッセンスが少しでもお伝えできたら嬉しいなと思いました。

また次回(来年かな〜)、篠山にて皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。

マードゥリー