暑中お見舞い申し上げます。

暑い日が続いていますが、みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

前回出ていた美しい細密画で涼を感じることができたのではないでしょうか。

北海道、篠山、大阪、松山からの報告が続いていますね。あちこちで発散されたヨーガの熱が日本中に広がっているように感じられます。そして今、台湾の滞在から戻られて早々、師はニューヨークの地に赴かれ本当のヨーガ、真実を伝播され続けています。本当のヨーガで世界が変わる日も近いかもしれませんね。

シュリー・ラーマクリシュナ

さて今回は、インドの聖人であるラーマクリシュナの福音よりご紹介いたします。

シュリー・ラーマクリシュナが子供の頃の生活について話されています。

「私が幼かった頃には、カーマールプクルの人たちは男も女も同じように私を愛してくれた。彼らは私が歌うのを聞きたがった。私は他人の身振りや口調をまねることが上手で、それをよくしては人々を楽しませた。女たちは私のために食べるものをとっておいてくれるのだった。私を信用しない人はいなかった。誰もが私を家族の一員にように迎えたものだ。しかし私は幸福のハトのように、幸福な家庭だけをしばしば訪れた。不幸や苦しみの見える場所からは逃げ出した」

最後の文章を読んだとき、「笑う門には福来たる」ということわざを思い出しました。みなさんのご家庭はどうでしょうか?

物質界にはグナ、サットヴァとラジャスとタマスという三つの性質があって、サットヴァ性とは照明という光の性質、ものを明らかにするという性質。ラジャスとは常に活動し激しく動き回る性質。タマスはさまざまなものを覆い隠す闇の性質だと教えていただいています。

これを人の心理的な性格に当てはめると、常に楽天的で明るい性質であればサットヴァ性が強く、また心配性とか不安とか憂鬱とかいう気分が常にあるときはラジャス性によってさいなまれている、それがもっと重く病的にまで落ち込んでしまったならばタマス性ということになります。

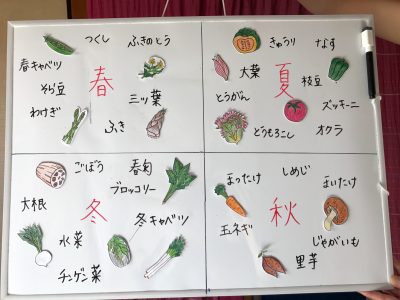

この三つのグナは常に活動していて、サットヴァ性が強いときもあればタマス性が強いときもありますが、アーサナや瞑想、聖典の学習、そして日常や食事をヨーガ的に変化させていくことによって、サットヴァ性を優勢にさせていくことができるのです。サットヴァ性になると悩みや苦しみを寄せ付けなくなり、心はいつもほがらかで軽快にしていることができます。そしてさらには、それが二元的なサットヴァも超えていくことになるのだと師から教えていただいています。

悩みや苦しみから解放されたサットヴァな状態であり続けること、またそのように努力すること、それが私たちの真実に目覚めていく道なのだと思いました。

ダルミニー

今日、息子が母の洗濯物をたたみながら言いました。「ばあやんが喜ぶようにきれいにたたんであげたい!!」と。そんな息子の純粋な眼差しがとても嬉しく、ヨギさんがそれはカルマ・ヨーガといってとても素晴らしいことだから、お母さんにも、それをいっぱいいっぱいするようにって教えてくださったんだよと話しました。

今日、息子が母の洗濯物をたたみながら言いました。「ばあやんが喜ぶようにきれいにたたんであげたい!!」と。そんな息子の純粋な眼差しがとても嬉しく、ヨギさんがそれはカルマ・ヨーガといってとても素晴らしいことだから、お母さんにも、それをいっぱいいっぱいするようにって教えてくださったんだよと話しました。