皆さん、こんにちは。

梅雨も明けて、暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか?

僕は今週、仕事で屋外プールに行ったのですが、日焼けをして、全身がヒリヒリしています😣

ところで、今日のブログは「宗教」についてのお話をしたいと思います。

「えっ、宗教? こんな暑い日にそんな堅苦しいこと考えらへんて! ビールでも飲もう〜!」

と、ブログメンバーである酒豪のサ××ーさんには言われるかもしれません。

僕も学生の頃はビールが好きで、暑い夏にはグラスをキンキンに冷やして飲んでいたので、気持ちは分からないくはないのですが、

ビールと聞いたら思い出す、大学のゼミ担任だったN教授の言葉があります。

「最近、発泡酒が流行っているけど、あれはビールやない。今、世の中は偽物が増えてきている」

発泡酒はビールとは原料が違うので、泡立ちや味が似ていても別ものですよね。

「そんな当たり前のこと、分かってる!」と言われるかもしれませんが、ただ僕はちょうど学生の頃、発泡酒でも「イケるな」と思って飲んでいたし、お金もなくて「発泡酒でいいや」とビールを飲みたいけど発泡酒で誤魔化していたところもありました。

また、発泡酒もビールの一部と捉えていたようなところもあったので、ビール腹のN教授の言葉に妙に納得させられたのです。

それで話は本題に戻りますが、「宗教」ということを学ぶと、宗教も同じようなことが言えるというか、ビールと発泡酒のような状況があるなと感じるのです。

2カ月前、愛媛でサットサンガが3日間開かれましたが、その内の2日間は「宗教とは何か?」「ヨーガと宗教の関係」についての問答がありました。

ここでは、3日目の今治でのヨギさんのお言葉を紹介したいと思います。

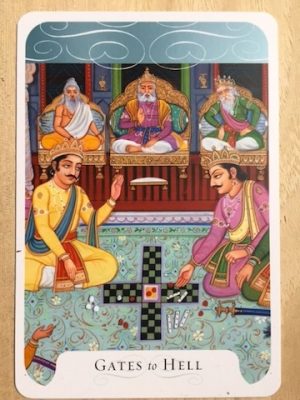

「今日(こんにち)世界宗教と呼ばれているものはキリスト教、イスラム教、仏教、ヒンドゥー教、その他にさまざまあります。それらは歴史的にも千年から二千年の長きにわたって、それぞれの民族の中で発展してきたものです。世界歴史を見まわすと昔の国のあり方、そして今日(こんにち)の国のあり方は大きく変化しています。東洋と西洋がより密接に交流し、経済や文化なども互いに影響し合うような時代にもなってきました。宗教においても以前のままで進んでいるところも少なくなってきています。また、それぞれの宗教の中における形骸化といいますか、宗教の本来あるべき姿が見失われているようなこともあります。それでも人は人生の中で苦悩を抱えながらも救いを求めて、何らかの宗教にその道標(みちしるべ)を求めています。そんな時、既存の宗教ではもはや解決ができないというところまできています。これは見方を変えれば、宗教そのものが堕落してしまっている、あるいは形骸化してしまっているがゆえに、人の心を導くことができないというふうにも見えます。

もう一方で、科学というものが世界の技術や経済、あるいは生活にまで影響を及ぼしている。宗教は、一宗一派の思想だけではなかなかその他への影響を与えることはできません。つまり、宗教の本来である普遍的な真実というものに立ち返らなければならないと思います。それは科学とも矛盾することもないし、またどのような時代であれ、民族文化であれ、共有できる内容をもっていなければならない――ちょうど科学のように。

ヨーガというのは三千年以上昔からインドにおいて探求され、研鑽されてきた科学的ともいえる真実を見つける方法です。だから特に特定の宗教が唱えるようなご本尊といいますか、そういうものを必要ともしません。むしろ真実なるもの、真実の存在、それだけが絶対であり、神と呼ぶべき存在であるというふうに理解します。なお、その尊い存在はどこにあるのかといえば、雲の上ではなくて、それぞれの胸の中にある。人間だけではなくて、この草花の中にも、動物の中にも、土の中にも、空気の中にも、水の中にも、宇宙すべての中にある存在が同じ存在である。昔はそれを魂と呼んだり、あるいは神と呼んだりもしました。その真実を遠くに求めるのではなくて、自分の中にこそそれを見つけて、それを知ること。これが、すべての宗教の帰結点という究極のところに位置しています」

ヨギさんは宗教の帰結点、つまり本質は「自らの内に在る真実、神を知ること」で、それを実現する方法がヨーガであると言われました。

そして最後に次のように説かれました。

「現在あるところの宗教というものは、ほとんどが現世利益という二元的な内容だと思います。二元性の中では神と人間の間は埋まらない。けれども、ヨーガにおいては二元をなくして一元的な――(胸に手を当てて)神がもしあるのならば、それはここに在ると。誰もの中に在る、どこにでも在る、それだけが在る――二元ではないのです。それだけが真実である、そう教えています」

宗教の本質が見失われ、欠落している状態でありながら、似て非なるもの――現世利益や先祖崇拝、またオカルト的なことが宗教と称されている現状ーーこれは発泡酒がビールと称されて、混同されてしまっているようなものですよね。

この宗教の核心を突くヨギさんの教えに、僕は暑さも忘れるほど酔いしれてしまいます。 僕は大学院まで進んで仏教を学んでいましたが、このように宗教の本質――「自らの中に真実、神が在る。そして、それを実現できる」ということをここまで力強く、明確に教えてくれる人はいませんでした。

ちなみにですが、N教授の言葉で印象に残っている言葉が4つあり、1つはビールの話で、もう1つが以下の内容です。

「今の坊さんは職業に成り下がっている。坊さんて職業か? ブッダの頃のお坊さんを見ろ」

N教授、本質を突いています……(笑)

今振り返ると、大学でも宗教の本質の片鱗を教えていただいていたのだなと感じました。

飯尾洋平

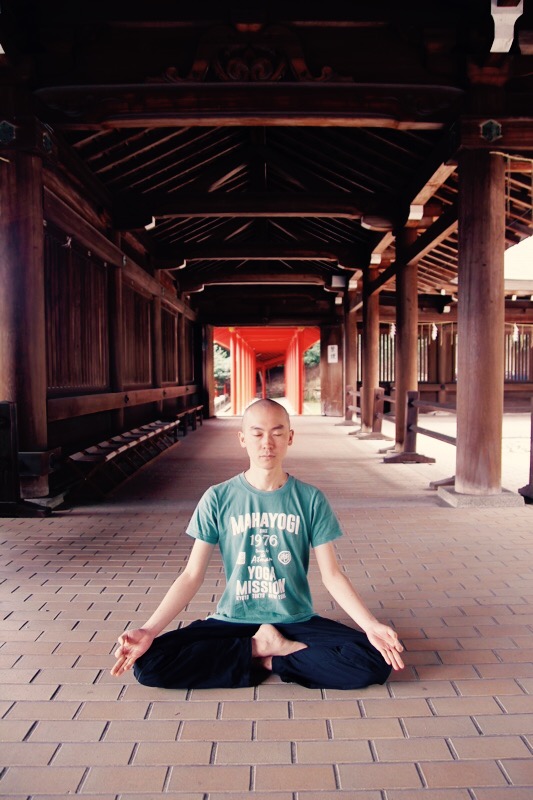

近江神宮にて”真理”を瞑想する

近江神宮にて”真理”を瞑想する