皆さん、こんにちは

暮れも押し迫まってきましたね。今年一年、どのような年でしたか?

昨日よりも今日、今日よりも明日、日々、より良い自分でありたいものですね。

さて、今日も「ラーマクリシュナの福音」よりご紹介いたします。

シュリー・ラーマクリシュナ

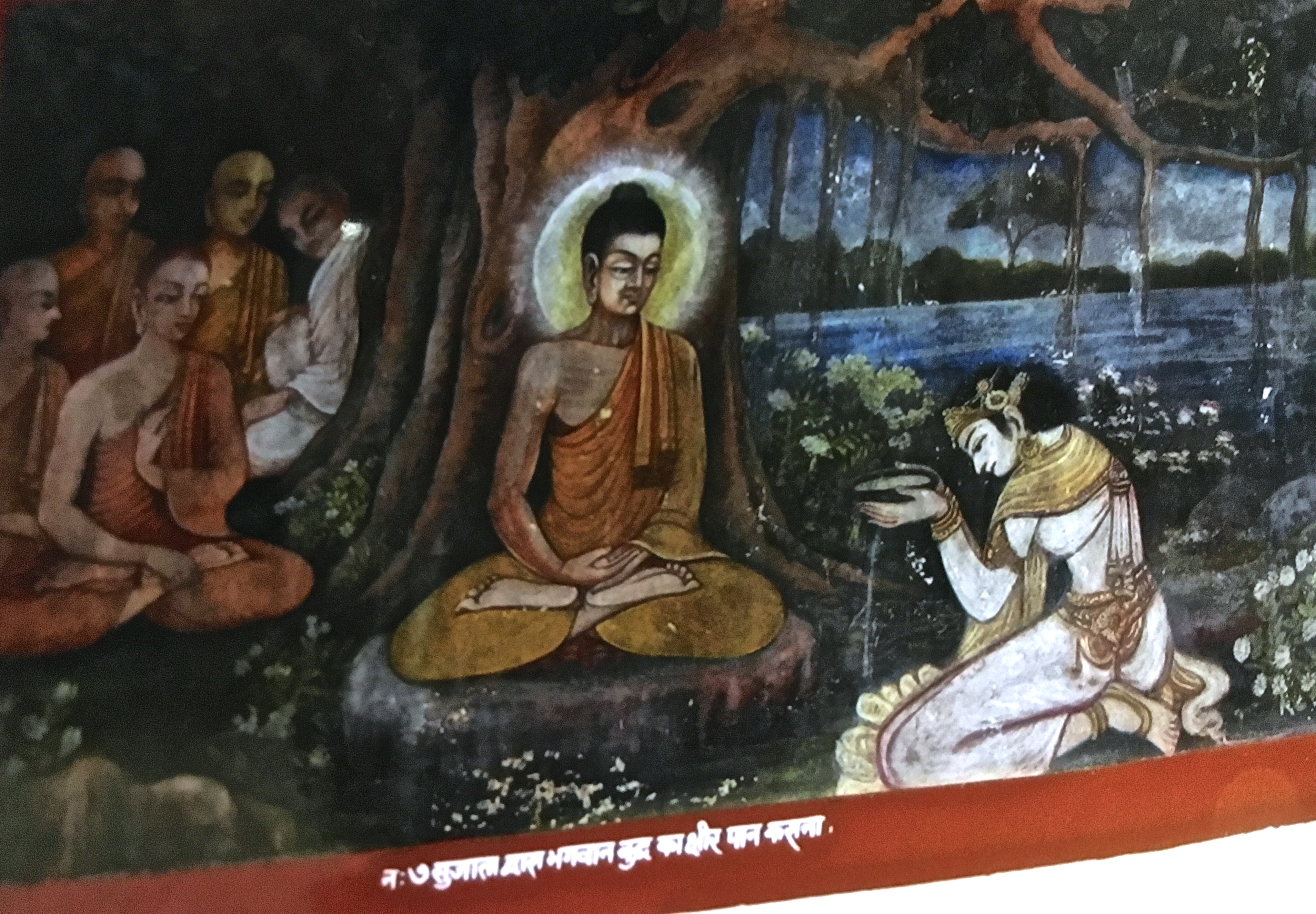

ある日の土曜日、シュリー・ラーマクリシュナはラームの家の階下の客間で信者たちに囲まれて話をしておられた。最愛の娘を亡くしたばかりのブラーミンの婦人が、その悲しみを癒せないものかと、北側のドアのそばに立って話を聞いている。

ラーマクリシュナ「先日、ここにある男がやってきた。数分間坐っていたが、やがて『我が子の「月の面輪」を見に、帰りとうございます」と言ったものだ。私は自分を抑えかねて『お前は神の「月の面輪」より息子の「月の面輪」が見たいのか!出ていけ、この馬鹿者』と言ってやった。

神のみが実在、他のすべてのものは非実在、というのが真理だ。人々も、宇宙も、家も、子供たちも、こういうものは全部、魔法使いの魔法のようなものだ。魔法使いは杖をたたいて『不思議、不思議、摩訶不思議!』と叫び、見物人に向かって『さぁ、この壺の蓋を取り、鳥どもが空中高く舞い上がるのをごろうじろ!』と言うだろう。だが魔法使いだけが本当にいるのであって、彼の魔法は実存しないものだ。実存しないものは一秒くらい存在して消えてしまう。

シヴァがカイラース(シヴァ神の聖なる住まい)に坐っていらっしゃった。従者のナンディがそばにいた。突然恐ろしい物音がした。ナンディが『尊いお方よ、これはどういうわけでございますか』と尋ねたら、シヴァが『ラーヴァナ(ラーマ神に成敗された魔王)が生まれたのだ。そのことを示す音だ』とおっしゃった。数秒の後にもう一つ、恐ろしい音が聞こえた。ナンディが『今度は何の音なのでございましょうか』と尋ねると、シヴァが微笑して、『今、ラーヴァナが死んだのだ』とおっしゃった。誕生も死も魔法のようなもの、魔法は一秒間ほど見えていて、そして消えるのだ。

神だけが実在であって他の一切のものは非実在だ。水だけが実在であって水中の泡は現れたり消えたりする。それらは自分たちが生まれてきたその水の中に消えていくのだ。神は海のようなもの、そして生き物はその中の泡だ。彼らはその中で生まれてその中で死んでいく。子供たちというのは、一つの大きな泡のまわりに立っているいくつかの小さな泡だ。神だけが実存だ。彼への愛を養うよう努め、彼を悟る方法を見出しなさい。悲しんでいても何も得られはしない」

私たちの師は、悟りとは夢から目覚めるようなものだと教えてくださっています。

誰でも眠りから目が覚めたとき、夢の中で一喜一憂していた自分を一笑に付すように、真実在に目覚めれば、現実と思っていた世界も夢幻と知るだろう。

サットグル・シュリー・マハーヨーギー・パラマハンサ

現実だと思っているこの夢のような世界で、私たちはああでもない、こうでもないと右往左往しています。人の生も死も宇宙から見れば、ほんの一瞬のことなのでしょうか。

私たちは生まれることも死ぬこともない、絶対不滅の存在、永遠に続く純粋な意識なのだと師から教わってから、死ぬことは不幸なことでも、恐れるものでもないということが分かり、安心したのでした。この生のある間に、神だけに、真実在だけに心を思い留めておくことができること、それこそがこの夢の世界においては、いちばん大切で幸せなことなのだと学んだのでした。

あぁ、早くこの夢から目覚めて、真実となれますように。

ダルミニー